がんを血液や尿から見つける「リキッドバイオプシー」 高精度で負担少ない方法として期待

血液や尿といった体液から、がんなどのさまざまな疾患を高精度に発見できる新たな検査方法として、「リキッドバイオプシー」の研究が広がっている。患者の負担が軽くて検査を受けやすく、がんの早期発見や治療につながる切り札として期待され、欧米では臨床試験が進む。

リキッドバイオプシーは、リキッド(液体)とバイオプシー(生体検査=生検)を合わせた言葉で、血液や尿、喀痰(かくたん)などから病気の痕跡を見つける。特に血液からがん由来の微量の物質を検出し、その物質が持つ遺伝子の異常などを調べる研究が盛んだ。

従来の生検では内視鏡や切除などで病変の組織を採取し、顕微鏡で観察する。これに対し、リキッドバイオプシーは採血や採尿で検体が得られるため、患者の負担が比較的小さい。生検では病変の部位によっては組織が採れないこともあるが、全身をめぐる血液なら、がん由来の物質を捉えられる可能性がある。

英オックスフォード大・腫瘍部門の中村能章(よしあき)客員研究員によると、がんのリキッドバイオプシーの研究は2010年頃から爆発的に増えた。背景には、遺伝子の異常がどのようにがんの発生に関わっているか理解が進んだことがある。がんの有無や種類を知るために何を調べればよいかが分かってきたわけだ。

血中を漂うがん由来の物質は非常に微量だが、それを検出して解析する技術が目覚ましく発展したことも大きい。

これまでは進行がんの最適な治療方法を探ったり、手術後の再発リスクを予測したりといった目的で実用化の動きが進んできたが、がんの早期発見への応用も今後進みそうだ。英国や米国では、既に早期発見を目的とした大規模な臨床試験が実施されている。

日本で推奨されているがん検診は▽胃がん▽大腸がん▽肺がん▽乳がん▽子宮頸がん-の5つにとどまり、日本人のがんによる死亡の半数以上は、これ以外のがんによる。推奨の対象外であるがんも早期発見できれば、死者数を減らせる可能性がある。中村氏は「1回の採血で、さまざまながんを見つけられるリキッドバイオプシーの実現に向け、世界中で開発が進められている」と話す。

一方、大阪大の谷内田(やちだ)真一教授らの研究チームは、胃がん検診の際に膵臓から分泌される「膵液」を採取して膵がんを早期発見する技術を開発し、今年2月に発表した。膵がんは日本での患者数が増えているが、効果の高い抗がん剤が少なく治療が難しい。手術による早期治療が重要だが、早期発見できる高精度な検査法がなかった。

さらに膵がんでは、血液から変異を検出できるのはかなり進行した患者であるのが課題だった。そこでチームは、膵がんのほとんどが膵液の通り道である「膵管」から始まる点に着目。胃がん検診で胃カメラを行う際、膵管の出口となる十二指腸乳頭部を生理食塩水で洗浄し、膵液を含む液体を回収して遺伝子変異を検出する方法を開発した。液体は、通常の胃カメラに付け足した専用の器具により1、2分ほどで回収できるという。

谷内田教授は「2年に1回の胃がん検診が推奨され、胃カメラが普及している日本だからこそできる」と指摘。膵がんの克服を目指し、まずは膵がんになった家族がいるなどハイリスクを抱える人を対象に、リキッドバイオプシーを行う研究を進めている。

量子の力で微量の目印も見逃さない

琵琶湖に落とした塩1粒に相当する微量な分子を検出できる、超高感度の次世代センサーを使ったリキッドバイオプシーの研究も進んでいる。

電子や原子といった微小な粒子の総称である「量子」に特有の性質を用いた「量子センサー」は、感度が従来センサーの10万倍とされ、病気の目印となる分子が非常に微量でも発見できるという。

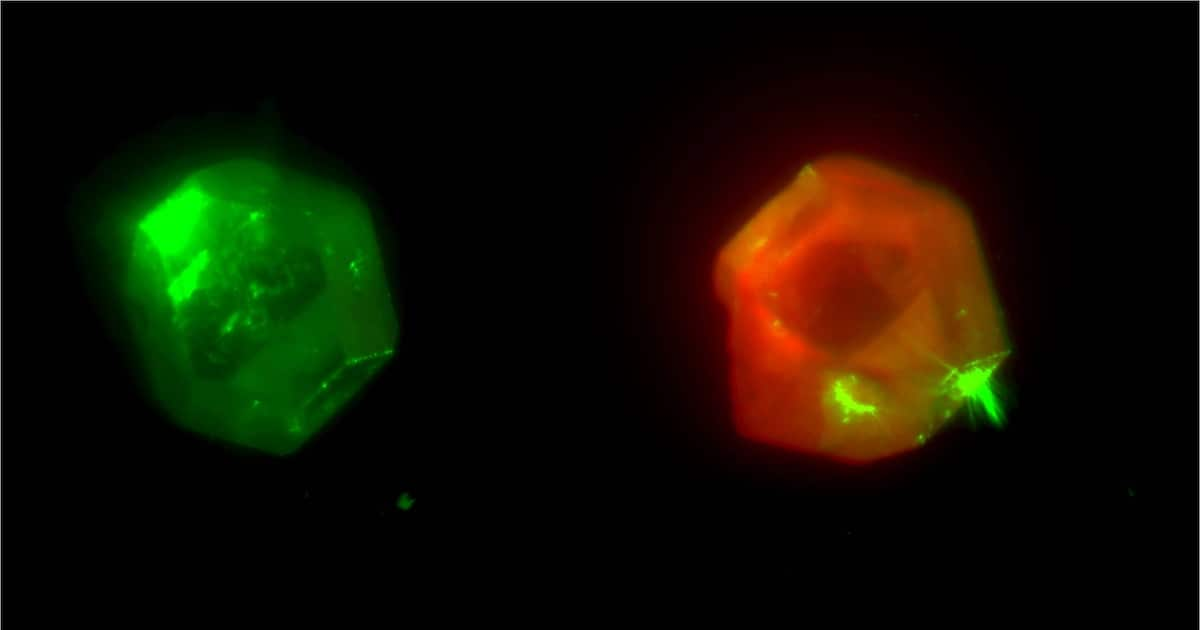

量子は、周囲の環境や物質がわずかに変わっただけでも影響を受けて変化しやすい。つまり、量子の変化を計測すればセンサーとして機能する。センサーの材料は、緑色の光を当てると赤く光る特殊なダイヤモンドが主流。光り方の変化から量子の状態を調べ、遺伝子の変異といった、がんに関連する物質を血中から検知する。量子科学技術研究開発機構の五十嵐龍治グループリーダーは「こうした変異を発見することが、量子センサーは非常に得意だ」と話す。

日常的な診療現場や勤務先での健康診断などで採血し、検査ができる装置の実現に向けて研究開発が進む。

また、量子センサーは細胞1個の温度を測るなど、生体内の微小な現象を精密に調べられる。悪性度が高いがん細胞のふるまいや発がんプロセスの詳細な解明などを通じ、早期の発見や治療、予防につながる期待もある。(松田麻希)