失明状態の人が網膜インプラント手術で「本を読めるようになった」──ニューラリンクのライバル企業が発表

長きに渡り、視界の中央部分が見えず、文字や顔、細かいものを判別できずにいた人たちがいる。目の中で光を受け取る細胞が劣化し、中心視力が徐々に奪われてしまっていた人たちだ。

ところが、実験的な網膜インプラント(手術)を臨床試験の一環として受けた人のなかには、法的には「失明」状態だったにもかかわらず、本を読んだり、トランプをしたり、クロスワードパズルを解いたりできるほど視力を取り戻せた人がいたという。このインプラントを開発している企業のScienceが、10月21日に予備的な研究結果として発表した。Scienceはカリフォルニア州を拠点に、脳とコンピューターをつなぐインターフェース(BCI)を開発している企業だ。

Scienceの最高経営責任者(CEO)で、元ニューラリンク社長のマックス・ホダックは、インプラント手術を受けた視覚障害者が読書をしているビデオを見て、驚愕した。同社は今年4月に、このチップを開発したPixium Visionからインプラント技術を取得した。Scienceはホダックが2021年にニューラリンクを辞めて設立した企業だ。

「(視覚インプラント)業界の人でも、このようなビデオを見たことがある人はいないでしょう」とホダックは語る。

網膜上ではなく、網膜下に埋め込む

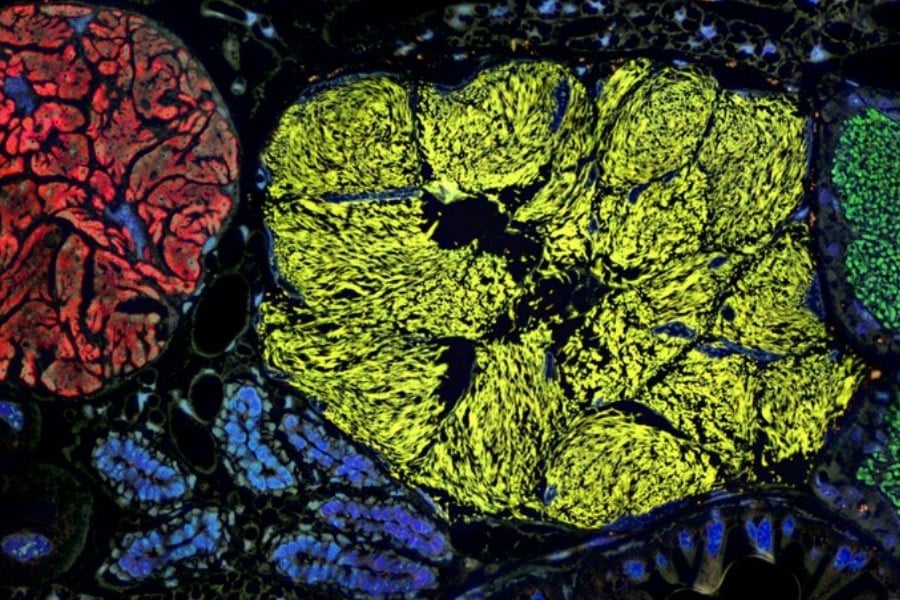

この「PRIMA」と名付けられた網膜インプラントは、2mm四方のチップで構成されていて、目のもっとも奥にある網膜の下に外科的に埋め込んで使う。このインプラント手術には80分ほどの時間がかかるという。

インプラントは専用メガネと組み合わせて使う。メガネに付いているカメラが捉えた視覚情報が、378個の光電変換素子をもつチップに、赤外線パターンとして照射される。チップは小さなソーラーパネルのように、光を電気刺激パターンに変換して、その電気パルスを脳に送る。すると脳がその信号を画像として解釈し、自然にものが見える仕組みのように機能するのだ。

特殊なメガネには、光(赤外線)を埋め込み型デバイス(チップ)に導く光学部品(ミニカメラ)が組み込まれており、電気と視覚情報の両方を提供する。

網膜を電気的に刺激することで視覚を回復させる試みはほかにも実施されてきた。こうした視覚回復装置は、人の視界に「眼内閃光」(フォスフェン)と呼ばれる光の点をつくりだす。さながらレーダー画面上の光の点滅のようなものだ。これによって、人物や物体を白っぽい点として認識できるのだが、自然な視覚処理と言うにはほど遠い。

そういった装置のひとつが「アーガスII」と呼ばれる人工網膜インプラントで、11年に欧州、13年に米国で商用化の認可を得ている。アーガスIIは(手術で)網膜上に大きな多極電極を設置するものだったが、製造元のSecond Sight Medical Productsが20年に経営難に陥り、製造が中止された。一方、ニューラリンクなどのBCI企業は、眼球を完全に迂回して、その代わりに脳の視覚野を刺激する方法を目指している。

PRIMAがほかの網膜インプラントと異なる点は、「形態視覚」、つまり物体の形状やパターン、その他の視覚的特徴を認識する能力をもつことだとホダックは語る。しかし、ユーザーが見ているものは“通常の”目に映る像ではない。たとえば色は認識できず、黄色がかった色調の処理された画像が見える。

この臨床試験に参加したのは、中心視力が徐々に失われていく加齢黄斑変性症(AMD)の進行型である「地図状萎縮症」の患者たちだ。地図状萎縮に苦しむ患者は、周辺視野はまだあるが、中心視野に死角があるため、文字を読んだり、顔を認識したり、薄暗い場所でものを見たりすることが難しい。

加齢黄斑変性症(AMD)では、視細胞(光受容体)と呼ばれる特殊な細胞が時間の経過とともに損傷を受ける。網膜の後方に位置する視細胞は、光を信号に変換して脳に送る。PRIMAを開発したスタンフォード大学の眼科学教授であるダニエル・パランカーは次のように語る。「(加齢黄斑変性症で)視細胞が失われてしまっても、網膜はほぼそのまま残ります。そこでインプラントを視細胞の代わりにするアプローチを試みました」

網膜インプラント「PRIMA」は、独立して制御されている378個の素子が蜂の巣状に配置されており、ここで赤外線を電気信号に変換する。

視力が約0.045から約0.125まで回復

この臨床試験には、英国と欧州で60歳以上の被験者38人が登録したが、1年足らずで6人が研究対象から外れた。研究者らは、(残った32人の)視力改善の度合いを測定するために、古典的な視力表を使用した。被験者の平均視力は20/450(0.044)だった。正常な視力は20/20(1.0)とされており、米国では20/200(0.01)以下を「法的に失明した状態」だと定義している。

臨床試験に留まっていた32人は1年後、治験開始時に比べて、視力表のほぼ5行分多く、あるいは平均23文字も多く読み取れるようになった。視力でいえば平均20/160(0.125)まで改善したことになる。パランカーによると、インプラントに内蔵されたズームと拡大機能を使用して、視力が20/63(0.31)まで改善した被験者もいたという。ほとんどの被験者で1年後に顕著な改善が見られたが、5人は全く効果が見られなかった。

「この結果は極めて有望です」と、眼科医のジェームズ・ウェイルランドは語る。彼はミシガン大学のバイオメディカルエンジニアで、今回の治験には関与していない。

一方で、ウェイルランドは、被験者が視覚テストを受ける際にズーム機能を使ったかについて、予備データではわからなかったと指摘した。ズーム機能のオンオフはユーザーが手動で行わなくてはならず、自然に見るプロセスとは異なるので、この点は重要だと彼は指摘する。

今回の結果は、「間違いなく、人工網膜(の開発)にとって前進です。ただし、どれほどの前進であるかを明らかにするには、まだわかっていない点がいくつかあります」とウェイルランドは語る。「そのひとつが、被験者たちが文字を認識するときに、拡大画像を使用していたかどうかです」

Scienceの広報担当者は、必要に応じてズーム機能を使う選択肢が被験者に用意されていたと語ったが、治験期間中にどのくらいの頻度でこの機能を使ったかについての詳細は明らかにしなかった。

「これまでにもチップ埋め込み技術が、いろいろと試されてきましたが、これは将来性がありそうです」と眼科医のスニール・ガーグは言う。彼はフィラデルフィアにあるウィルズ眼科病院の眼科医で、米国眼科学会の臨床スポークスパーソンを務めていて、PRIMAの研究には関与していない。

「まだ不明な点は、人々の日常生活にどれだけ役立つかどうかということです」と語るガーグだが、加齢黄斑変性症(AMD)は高齢者の視力障害の主な原因であるため、この種の装置のニーズは非常に高いとも指摘する。米国だけでも、推定2000万人のアメリカ人が加齢黄斑変性症(AMD)に罹患しており、その患者数は今後20年間で世界で大幅増加すると予想されている。「いったん中心視力が低下すると、それを改善する方法はないのです」とガーグは語った。

(Originally published on wired.com, translated by Miki Anzai, edited by Mamiko Nakano)

※『WIRED』によるブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)の関連記事はこちら。

Related Articles

目の不自由な人が大まかな視覚情報を得ることを可能にするデバイスを、複数の研究グループが開発している。まだ実験段階であり、時間もかかると見られているが、ある被験者は「次世代のために」参加していると語る。

雑誌『WIRED』日本版 VOL.54「The Regenerative City」 好評発売中!

今後、都市への人口集中はますます進み、2050年には、世界人口の約70%が都市で暮らしていると予想されている。「都市の未来」を考えることは、つまり「わたしたちの暮らしの未来」を考えることと同義なのだ。だからこそ、都市が直面する課題──気候変動に伴う災害の激甚化や文化の喪失、貧困や格差──に「いまこそ」向き合う必要がある。そして、課題に立ち向かうために重要なのが、自然本来の生成力を生かして都市を再生する「リジェネラティブ」 の視点だと『WIRED』日本版は考える。「100年に一度」とも称される大規模再開発が進む東京で、次代の「リジェネラティブ・シティ」の姿を描き出す、総力特集! 詳細はこちら。