宇宙に実在する「形が奇妙すぎる天体」4選(宇宙ヤバイchキャベチ)

どうも。宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。今回は「形が奇妙すぎる天体4選」というテーマで解説していきます。

例えば地球のような惑星や太陽のような恒星は、質量が大きく重力も強いため、天体表面が中心へと引っ張られて球状になりやすいです。

一方で、小惑星や彗星など比較的軽い天体では重力が弱く、いびつな形が多数見つかっています。

今回はその中でも特に面白い形をした天体を4つ紹介します。

オウムアムア(1I/‘Oumuamua)

Credit: ESO/M. Kornmesser(CC BY 4.0)2017年10月にハワイのPan-STARRSで発見された、人類が初めて確認した太陽系外起源の天体です。

光度変化の解析から形状は長い葉巻状が有力という整理になります。

太陽からの離脱時に“重力だけでは説明できない微小な加速”が観測されましたが、これは氷中に閉じ込められた分子水素などの弱いアウトガスによる非重力加速など自然要因で説明できる可能性が高いと考えられています。

宇宙船説は否定的です。

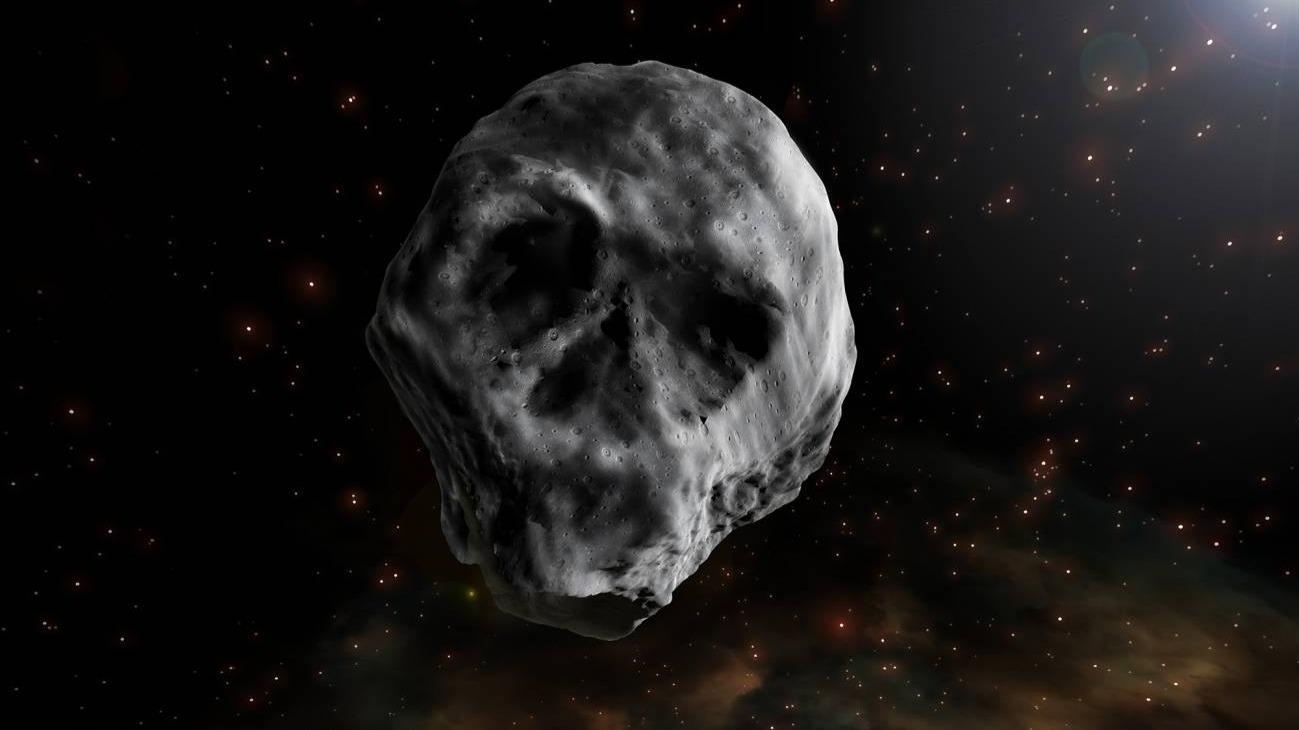

2015 TB145(通称:ハロウィン小惑星)

NAIC-Arecibo/NSF2015年10月31日に地球から約486,000km(約1.3月距離)まで接近し、Arecibo電波天文台などのレーダー観測で“角度によって頭蓋骨のように見える”姿が話題になりました。

2015年ほどの近さでの再接近は当面ない見込みで、少なくとも今世紀中は大きく離れた通過が続くと見積もられています。

アロコス(Arrokoth、旧愛称:ウルティマ・トゥーレ/2014 MU69)

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute(Public Domain)2019年1月1日にNASAの探査機ニューホライズンズが史上最遠の接近観測を実施した接触連星(スノーマン型)の太陽系外縁天体です。

大小2つのローブが緩く結合した形で、冷たいカイパーベルトでほとんど攪乱されずに残った原始的な天体と考えられています。

2019年に正式名「アロコス(Arrokoth)」が採択されました。

カリクロー(10199 Chariklo)

redit: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org)(CC BY 4.0)土星や木星のような巨大惑星ではなく、ケンタウルス族に分類される小天体でありながら、2本の狭くて高密度なリングを持つことで有名です。

リングは幅がおよそ7kmと3kmで、その間に約9kmのギャップがあります。

小天体がリングを持つこと自体が驚きで、形成機構は依然として研究途上です。

https://science.nasa.gov/solar-system/comets/oumuamua/

https://www.jpl.nasa.gov/news/halloween-skies-to-include-dead-comet-flyby/

https://science.nasa.gov/solar-system/kuiper-belt/arrokoth-2014-mu69/

YouTubeで登録者数29万人「宇宙ヤバイch」で最新ニュースなどを解説しています。/23歳で北海道大学経済学部に入学→29歳で卒業/書籍「宇宙ヤバイ スケール桁違いの天文学」好評発売中/北海道札幌市でキャベチによる生解説が聞けるバー「宇宙ヤbar」営業中/好きな天体は海王星とブラックホール!

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)