中国、半導体摩擦巡り攻勢に転じる-エヌビディア通じ世界にアピール

米国と中国が長引く貿易摩擦を巡る駆け引きの材料を探す中で、中国は先端半導体を追跡する措置を講じようとするトランプ政権の構想に反対することで、国際的な支持を得られる可能性があるとみている。

国家インターネット情報弁公室(CAC)は先週、米エヌビディアの半導体「H20」に深刻なセキュリティー上の脆弱(ぜいじゃく)性があると指摘し、同社の担当者を呼び出した。

米議会で最先端の半導体に追跡機能を組み込むよう求める声が上がっていることを受けた対応だが、現時点で正式な禁止措置や制限には至っていない。

専門家の間では、CACの対応はH20そのものを問題視したものではなく、むしろ米国の動向に対抗するメッセージを中国が多方面に発信するための手段だとの見方が強い。

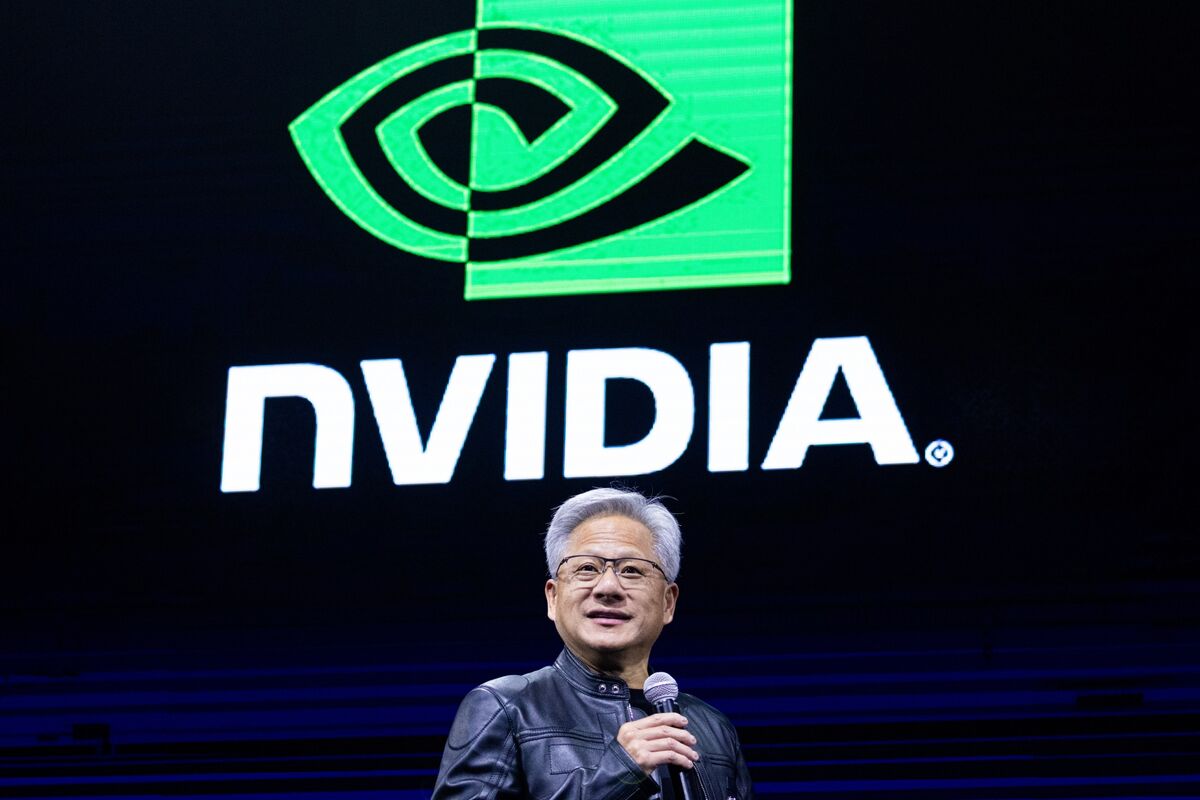

つまり、国内企業に警戒を呼びかけ、国際社会に注意を喚起するとともに、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)にホワイトハウスへの働きかけを促すといった意図があるとみられるという。

アジア・グループのパートナーでデジタル分野の共同責任者を務めるジョージ・チェン氏は「今回の呼び出しはH20に抜け穴があったというよりも、今後のエヌビディア製品への警告としての意味合いが強い」と語る。

現在のところ、こうした対立が米中関係全体に波及する気配はない。ストックホルムで先月行われた協議では、両国が関税措置の一時停止を維持することで一致した。

トランプ米大統領は今月5日、中国との高関税一時停止措置の延長に向けて「合意に極めて近づいている」との認識を米経済専門局CNBCとのインタビューで示した。

国産への期待

ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)のクラツィオス局長はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「より高度な位置情報の追跡のためのソフトウエアや半導体の物理的な改良が可能かどうかについて議論している」と明らかにした。ただ、追跡技術を巡り、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)と自ら協議は行っていないという。

CACの動きは、米国製半導体への追跡機能搭載に中国が包括的に反対していることを示唆しており、これは米国の同盟国を含む国際社会で広く共感を呼ぶ可能性がある。

トランプ政権は1期目で、中国がスパイ活動に利用し得るとして、華為技術(ファーウェイ)製通信機器の使用を各国に控えるよう呼びかけていた。

北京のコンサルティング会社トリビウムのアソシエートディレクター、トム・ナンリスト氏は、「われわれがファーウェイを批判した理由は、ひそかにバックドアが仕込まれているという懸念からだった。ところが今度は、米国が自ら半導体に法的にバックドアを義務付けようとしている。これは極めて重大な問題だ。どの国がそんなものを受け入れるというのか」と話した。

バックドアとは、機器メーカーが外部者に情報アクセスを許す抜け道だ。

トランプ氏がH20の対中輸出禁止措置を解除したことで、強硬派の議員らからは批判が噴出した。たとえ技術的に最新のものでなくとも、H20が中国の人工知能(AI)開発を後押しするとの懸念が背景にある。

ラトニック米商務長官は「米国のテクノロジーに中国の開発者を依存させる」狙いがあると述べ、禁止解除を正当化した。

フューチュラム・グループのレイ・ワン氏は「中国は確かにH20を必要としている」と指摘。ワシントンを拠点とする半導体調査ディレクターの同氏によれば、 動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」を傘下に持つバイトダンス(字節跳動)やテンセント・ホールディングス(騰訊)、ディープシーク(DeepSeek)といった中国勢は4月中旬に米国が供給を停止する前に大量購入していたという。

中国商務省はファクスでの問い合わせに回答しなかった。

中国国営メディアは、輸入半導体への批判を強めている。中国英字紙チャイナ・デイリーは今月3日の論説で、「中国が自国でAI半導体の製造に成功しつつあることが、米国にH20輸出規制を緩和させた」と論じた。

中国の半導体メーカー、中芯国際集成電路製造(SMIC)や中科寒武紀科技(カンブリコン・テクノロジーズ)の株価は、CACとエヌビディア担当者との会合が報じられた直後に上昇。国産品への期待感が広がった。

ギャブカル・ドラゴノミクスのテクノロジーアナリスト、ティリー・チャン氏は「今や中国にとって、エヌビディアを交渉の場に引き出す好機だ。供給面での保証を求めるか、国産品の代替をさらに推進するか。いずれにせよ、中国にとって損はない」と述べた。

原題:China Draws Red Lines on US Chip Tracking With Nvidia Meeting (抜粋)