【大河ドラマ べらぼう】第44回「空飛ぶ源内」回想 「治済討つべし」驚天動地、伏線回収の大展開 陰謀に取り憑かれた治済の半生 「蘭画」「相良凧」「紙風船」源内の逸話満載

驚天動地の展開、「共に治済を討つべし」

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、第44回「空飛ぶ源内」ではラストに驚天動地の一大展開が待っていました。前回で妻てい(橋本愛さん)の死産や、喜多川歌麿(染谷将太さん)との決別によって人生のどん底に突き落とされた蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)。今回も気力がわかず、養父の駿河屋(高橋克実さん)から「日本橋に出て、吉原の誉れになるんじゃなかったのかよ」と叱咤激励されますが、心には響かない様子です。ショックが大きすぎて立ち直れない蔦重でした。(場面写真はすべてNHK提供)

駿河屋から励まされる蔦重でしたが・・そんな折、様々な断片情報から蔦重は、人生の師でもあった平賀源内が「実は生き延びているのでは?」と考えるようになりました。妻とともに源内の生存に将来への希望を見い出し始めます。さらに源内本人が書いたとしか考えられない戯作「一人遣傀儡石橋ひとりつかいくぐつのしゃっきょう」が耕書堂へ何者かによって届けられ、蔦重の期待は確信に変わります。実はターゲットの「一橋治済」をほぼ名指しするタイトルですが、蔦重はまだそれに気づくことはできません。

「一」人遣傀儡石「橋」、とターゲットを織り込んだタイトル源内と再会できるのでは、と胸を膨らませて呼び出されたお寺に足を運んでみれば、そこで蔦重を出迎えたのは予想外の顔触れでした。

「そなたも心ひとつであろう」と定信、蔦重の決断は?

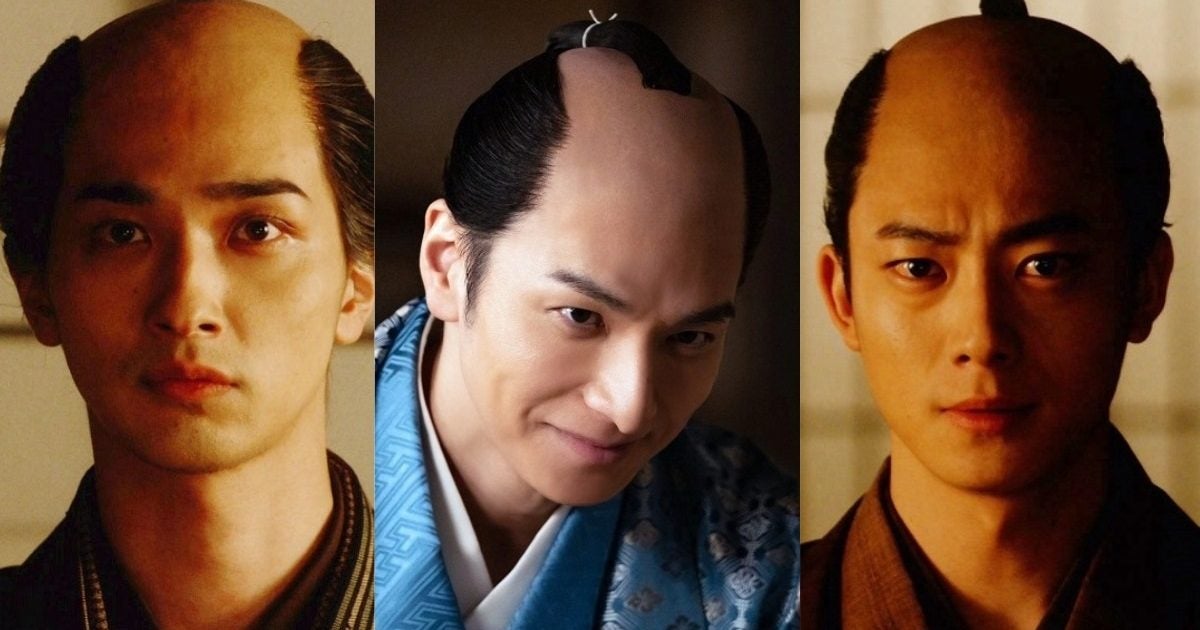

老中職を追われたばかりの松平定信(井上祐貴さん)、かつて大奥の最高権力者だった高岳(冨永愛さん)、旧知の火付盗賊改の長谷川平蔵(中村隼人さん)、定信とは犬猿の間柄だった田沼意次の側近、三浦庄司(原田泰造さん)、定信に重用された儒学者、柴野栗山(嶋田久作さん)という5人。蔦重にとってみれば意味が分からない組み合わせでもあったでしょう。しかし、彼らには共通の仇敵がいました。一橋治済(生田斗真さん)です。

定信は蔦重に告げます。「我らはその者(治済)の傀儡くぐつ(あやつり人形)とされ、弄ばれていたとも言える。ゆえに此度、宿怨を越えて、共に仇を討つべく手を組むことになった。蔦屋重三郎、我らと共に敵を討たぬか。そなたとて心ひとつであろう」。現将軍の実父であり、幕府の影の主役である治済を倒す、というとてつもない計画です。真相を知った蔦重は果たしてどうするのでしょうか。

「宿怨」も深い定信と蔦重

「共通の敵がいる」とは言っても、そもそも定信と蔦重は強烈な対立関係にありました。

蔦重と組んできた戯作者、恋川春町(岡山天音さん)は定信の弾圧で自らこの世を去りました。自分が仕える小島藩や、蔦重たちに累を及ぼさないように、という春町の判断でした。蔦重にとっても痛恨の出来事でした。

蔦重も山東京伝(古川雄大さん)の好色本発行の科で、幕府から「身上半減」という厳しい罰を受けました。その負の財産は依然として店の経営に重くのしかかっています。

遡れば、蔦重が尊敬する意次を権謀術数を駆使して追い落とし、権力の座についた張本人が定信です。そんな憎い相手と、高いリスクが伴う「復讐」で心をひとつにできるものなのでしょうか。蔦重の決断は?

以下の記事ではまず、今後のドラマ展開の前提となる治済の数々の陰謀を整理します。なおこれらの「陰謀」はあくまでドラマ上でのフィクションです。さらにドラマでは、この陰謀に深く関わった結果、命を落とすことになった源内の逸話も振り返ります。

人を操ることに至上の喜び 治済

一橋治済(1751∼1827)は御三卿のひとつ、一橋家の2代目当主です。8代将軍吉宗の孫。史実としても11代将軍・徳川家斉の実父として権勢を誇り、幕政に隠然たる影響力を持ったことで知られます。

ドラマでは再三、能好きの権力者として描かれました。これは実話で、一橋家の記録でも、家の財政を傾けるほど能に熱中したことが分かっています。治済は鑑賞するだけでなく、自らも太鼓やシテを習い、演者として舞台に立ちました。屋敷内に能舞台も新設しました。

陰謀の犠牲者累々 蔦重も「あわや」だった

「お芝居好き」から連想したのでしょうか、ドラマでは序盤から「人形遣い」というイメージを再三、治済に重ね合わせたのが印象的。実在の人をも人形のように扱って何ら躊躇しないキャラクターを暗示して巧みな映像表現でした。そして最初の陰謀の犠牲者は10代将軍家重の長男で、次期将軍として期待されていた家基(奥智哉さん)でした。

治済は自分の息子を将軍の後継者にと画策したのでしょう。邪魔な家基が親指を噛む癖があることに着目。

毒を仕込んだ手袋を家基に使わせ、病死に見せかけて命を奪いました。家基の身近にいた大崎(映見くららさん)が毒を浸み込ませる裏工作で暗躍したことでしょう。次の犠牲者は老中、徳川武元(石坂浩二さん)でした。

家基の死に不審なものを感じ、手袋が怪しい、と見抜いた武元。手袋を調達した田沼意次(渡辺謙さん)は、意次に手袋の誂えを依頼した高岳ともに真っ先に疑われそうなものですが、武元は「意次の忠義の心にウソはない」と見極めてもいました。幕府の中枢が絡む陰謀であり、武元は身辺に危険が及ぶこともある程度、覚悟はあったでしょう。その直後に武元は急死。何者かによって暗殺されたことが仄めかされました。

物証である手袋も何者かによって持ち去られてしまいました。手袋は治済の手元に収められたのです。のちに大崎は治済から手袋を受け取り、高岳を脅す材料に使っていました。

そして呪われた手袋は高岳から定信に。

さらに蔦重が手袋を手にしました。かつて源内さんも、この手袋が運命の分岐点となりました。

源内の戯作のエピソード、重要な伏線に

3人目の犠牲者が平賀源内(安田顕さん)です。やはり家基の死を不審と感じた意次に調査を命じられた源内、手袋が怪しいということに気付きました。しかしこれ以上追及するのはあまりに危険と判断した意次は、調査の中止を源内に伝えます。しかし天才肌の源内はもうブレーキがかかりませんでした。

一連の事件を戯作に仕立て、世間に真相を広めようと、執筆を開始します。結果的にこの創作が源内の死に直結することになりました。源内が思いついたストーリーとは…。

家紋や幼名、ストレート過ぎる危険な物語

真相をほぼそのままズバリ。読む人が読めば何の擬えかがすぐにわかる、ストレートすぎるストーリーでした。「七ツ星」とは田沼家の家紋である「七曜」のことであることは明らかです。

田沼家の家紋の「七曜」「龍」とは、意次の幼名である「龍助」からの引用でしょう。「源内軒」は本人の名前そのまま。何の捻りもなく、陰謀を企てている側からすれば、危険極まりない中身です。

治済側は家基の死について嗅ぎまわっていた源内を警戒。闇の仕事を任せている「丈右衛門」と名乗る男(矢野聖人さん)らが言葉巧みに源内に接近しました。そこで源内が執筆中の戯作の中身を知り、即刻、源内を排除することに。

「丈右衛門」は密かに源内に薬物を服用させて錯乱状態に。殺人の濡れ衣を着せます。

結局、獄中で源内は死亡。真相は闇へ。治済にとって危険な源内の草稿は「丈右衛門」から治済へ届けられます。

源内が命を賭けた作品が、治済の目の前で灰燼に帰しました。

ところが1枚だけ源内宅の現場に残っていた草稿が、役人から蔦重の手に渡ります。何かしらの陰謀があり、源内がそれに巻き込まれて非業の死を遂げたことは蔦重にも見当がつきました。この草稿を意次に突きつけ、「この忘八が!」と源内を助けられなかった意次を責めます。

この「紙1枚」のエピソードが終盤の復讐劇に向けた重要な伏線でした。草稿は意次の手元に残り、側近の三浦が草稿を預かったようです。事の真相を知ろう三浦の元を訪れた定信はこの戯作の断片を目にして、事の全容をほぼ察知したのでしょう。

蔦重が「源内先生が書いたに違いない」と信じ込んだ戯作の続きの部分。筆を継いだのは黄表紙好きの定信ではないでしょうか。江戸時代屈指の文化人である彼の文才をもってすれば、このぐらいはこなして不思議でない気が……。

意次を追い落とすには息子から

さて話は戻って治済の陰謀の振り返りです。第4の犠牲者は田沼意知(宮沢氷魚さん)。意次にとっては何より大切な跡取りであり、政治家としても優れたセンスと実行力がありました。

田沼一派がだんだん邪魔になってきた治済。意次・意知親子に屈折する思いを抱えていた旗本・佐野政言(矢野悠馬さん)に目を付けます。親から立身出世を強く望まれていた政言は、田沼親子に働きかけたものの、思うような結果が出ず、釈然としない日々を送っていました。

「丈右衛門」が今度は政言に接近。田沼親子が意図的に政言を虐めているのだ、とありもしないことを吹き込み続けました。

精神的におかしくなった政言。ついに江戸城中で刃傷に及びます。

意次の懸命の看護の甲斐もなく、意知はこの世を去りました。後継者がいなくなったことで、「意次の隆盛も先が見えた」と周囲は判断。彼の影響力も急激に弱まりました。実に巧妙な計算ができるのが治済です。もし意次が生前に息子の死の背景を知ることができたなら、意次は治済をどうしていたでしょうか。

将軍さえ容赦しない治済

第5の犠牲者は将軍の家治(眞島秀和さん)。治済としては自分の息子が将軍の後継者に決まった以上、さっさとこの世から退場してほしい人です。

50歳を目前に体調が思わしくなくなってきた家治。健康増進のためとして、大奥御年寄の大崎が調達してきた「醍醐」という高級の乳製品を口にします。あっという間に体調を崩し、死の床に。

家治は最後の力を振り絞り、言葉の一太刀を治済に浴びせました。「よいか、天は見ておるぞ。天は、天の名を騙る驕りを許さぬ。これからは余も天の一部となる。余が見ておることをゆめゆめ忘れるるな」。亡くなった我が子である「家基」と呼びかけ、意識が混濁したように装いつつ、「おれは、お前のやった事のすべてを知っているのだぞ」と治済に伝えた最期のメッセージでした。もちろん、治済も家治の意図はすべてお見通しだったでしょう。

この一連のやり取りを次期将軍の家斉も聞いていました。何か感じるところがあったでしょうか。

6人目を忘れてはいけません。小田新之助(井之脇海さん)です。蔦重の身代わりになって凶刃に斃れました。

治済は町の民に変装して江戸の街を徘徊するうちに、蔦重の存在の重大性に気付きます。

各地で打ちこわしが発生。治済側は田沼一派を追い詰めようと、「丈右衛門」らを使ってデマを流し、江戸市中をさらに混乱させようとしました。すると蔦重側が町民や田沼側に立ち、正しい情報を広めて事態を収拾しようと頑張ります。治済は「蔦重は邪魔」と判断します。為政者側がフェイクニュースを発信し、市井の人々がそれをファクトチェックするとは、最近もよく耳にするような気もします。。。。

「丈右衛門」が蔦重の命を狙いますが、新之助は身体を張って蔦重を守りました。

蔦重もあわや治済の犠牲になるところでした。

大河史上屈指のヴィラン、どう立ち向かう?

ありとあらゆる手段を使って、人間の運命をもてあそんだ治済。これほどのヴィランは大河ドラマの長い歴史の中でも、なかなかお目にかかれないでしょう。森下佳子先生は凄い人物を造形したものです。果たして彼に落とし前を付ける日が来るのでしょうか。

源内の歩みと言い伝え、ストーリーを豊かに

この回、どん底の蔦重を救ったのは平賀源内の存在でした。「べらぼう」の大きな柱は源内が蔦重に送った言葉、「書をもって世を耕す」であることを改めて感じさせました。さらにストーリーに沿って源内の逸話や言い伝えが巧みに引用されました。

源内のことを思い出させてくれたのは重田貞一(のちの十返舎一九、井上芳雄さん)。

のちに『道中膝栗毛』などで江戸時代を代表する作家となる貞一。生まれ育ちなど分からないことが多いのですが、駿府(現在の静岡市)に生まれ、江戸に来る前には大坂で浄瑠璃『木下蔭狭間合戦』などを表し、才能を認められていました。貞一は、蔦重と昵懇だった源内の話題で気を引こうと、地元の駿府に近い相良藩の「相良凧」を持ち込み、「これは源内さんが考案したもの。源内さんも相良で生きているという話で…」と伝えました。蔦重とていは『源内』という単語に目の輝きを取り戻します。

意次の地元、相良には「源内の墓」も

意次が治めた旧相良藩(現・静岡県牧之原市)の地域では、意次と縁の深かった源内にまつわるエピソードが今も豊富です。

相良城の跡地には現在、田沼意次の銅像が建てられ、地元の人たちから親しまれています市内の浄心寺には「平賀源内の墓」とされる古い墓石があります。

十返舎一九が持ち込んだ「相良凧」も展示中!

源内が住んでいた屋敷があったのでは、という地区では、地元の人が『源内通り』と呼ぶ通りもあります。「相良凧」もそうした源内にまつわる言い伝えの代表的なものです。

牧之原市史料館が所蔵する「相良凧」もともと相良藩の位置するこの地域の太平洋岸では、浜松に代表されるとおり凧あげが盛んです。相良凧もそのひとつで、五角形の特徴的なフォルムをしています。地元では、源内が長崎遊学で得た知識をもとに考案したもの、という説が残っています。事実はどうであれ、あの源内さんが獄中から生き延び、太平洋を望む平和な街で凧を作って地元の人を喜ばせた、と想像するのは楽しいものです。

ドラマで井上芳雄さんが颯爽と登場した際、背中に担いでいた巨大な相良凧。この実物が現在、相良城跡にある牧之原市史料館に展示されています。

牧之原市史料館の展示風景(提供:牧之原市史料館) 牧之原市史料館の展示風景(提供:牧之原市史料館)ドラマの名シーンをリアルで感じられる展示です。同史料館をはじめ、「べらぼう」ファンには見どころ豊富な牧之原市です↓。足をのばしてみてはいかがでしょう。 ◇【大河ドラマ べらぼう】田沼意次ゆかりのまち 静岡県牧之原市ルポ 「我らが誇りの意次」

源内と「蘭画」を巡るミステリー

蘭画のエピソードも印象的でした。西洋の女性を描いた油彩画です。

この作品は「西洋婦人図」といい、18世紀後半に描かれたもの。現在、実物は神戸市立博物館が所蔵しています。作者はあくまで「伝平賀源内」で、同博物館も「源内唯一の油彩画として知られていますが、他に基準作がない源内の真筆とするには慎重な検討が必要」としています。ただし、蘭画と源内の関わりは確かに深いものがありました。

小田野直武と源内の不思議な縁とナゾ

源内から油彩画を学んだ、とされる有名な画家に秋田藩出身の小田野直武(1749∼1780)という人物がいます。源内が安永2年(1773)、鉱山開発のために秋田藩に招かれた際、直武に西洋画の技法を教えたという伝承があります。2016年にサントリー美術館(東京)で開催された「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」の展示構成の解説によると、直武と源内の不思議な縁が浮かびあがります。

小田野直武筆《牡丹図》 江戸時代・18世紀 九州国立博物館蔵源内が江戸にもどったのち、直武は藩主から「銅山方産物吟味役」という役目を与えられ、江戸に派遣されました。ここで直武は杉田玄白ら多くの蘭学者たちと接点を持ち、歴史的な『解体新書』の挿絵作家という大役を任されるまでになりました。『解体新書』の刊行は直武が江戸に出てからわずか8か月後。いかに絵画の技能を高く評価されたかが分かります。

『解體新書』(筑波大学附属図書館所蔵)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100222494杉田玄白ら訳、小田野直武画 安永3年(1774)

直武は江戸と秋田を行き来し、藩主の佐竹曙山らに蘭画の技法が広がり、「秋田蘭画」は江戸時代の絵画史に大きな足跡を残すことになります。しかし安永8年(1779)、直武は秋田藩より突然、謹慎を命じられ、帰郷しました。同じ安永8年に源内は人を殺めたとして捕まり、獄死しています。そして翌安永9年(1780)5月、直武も亡くなりました。直武が謹慎を命じられた理由や死因などは分かっていません。秋田藩の要職にあった朋誠堂喜三二(平沢常富、尾美としのりさん)からこんな逸話を聞かされたら、蔦重が想像力をかきたてられるのも無理はありません。

秋田にも「空」に絡んだ源内の言い伝え

さらに遠州に源内の「凧」があれば、秋田には源内の「紙風船」があります。

同県仙北市に伝わる「上桧木内の紙風船上げ」といい、仙北市公式サイトによれば、武者絵や美人画が描かれ、灯火をつけた巨大な紙風船が真冬の夜空に舞う年中行事。伝説では平賀源内が銅山の技術指導に訪れた際、熱気球の原理を応用した遊びとして伝えた、とも言われているそうです。紙風船の気球に乗って、源内はゆかりの深い蝦夷地まで飛んで行っていったのでは?と想像を逞しくした蔦重。破天荒な天才の源内だけに、「絶対にない」とは言い切れない魅惑のエピソードの数々に、前向きな力を与えてもらった蔦重でした。

歌麿、「歌撰恋之部」制作をどう受け止めた

最後に肝心の歌麿と蔦重のその後です。蔦重と袂を分かった歌麿は、吉原で版元たちに一席もたせます。

「一番、派手に遊んだところから仕事を引き受ける」という吉原への恩返しとしての宴席でしたが、仕事のクオリティを何より優先した歌麿にしては、ちょっとした変節ではないでしょうか。目も何やら虚ろ。歌麿との協業に期待していた西村屋の二代目(中村莟玉さん)も「こんなはずでは」という顔をしていました。

一方、歌麿が耕書堂に残していったのは「恋心を描いた」という女性たちの大首絵の下絵。ていは出版して世に送り出すよう、強く蔦重に進めます。苦しい台所事情の折、「これなら売れる」という完成度の高さはもとより、歌麿が作品に託した情念に、共感するものがあったのでしょう。

歌麿の欲する表現なら我が事のように分かる蔦重の指示で、見事なシリーズが誕生しました。歌麿の最高傑作という声も多い『歌撰恋之部』です。

喜多川歌麿筆『歌撰恋之部 物思恋』寛政5年(1793)∼6年(1794)頃 シカゴ美術館蔵 出典:シカゴ美術館(https://www.artic.edu/artworks/77443/reflective-love-from-the-series-anthology-of-poems-the-love-section-kasen-koi-no-bu-mono-omou-koi)歌麿がこだわった版元印と絵師のサインの順番は、今回もあえて「耕書堂」が上、歌麿が下になっています。「シリーズとして企画したのは耕書堂だから」という編集者としての筋目を通したもの、と見ました。それも蔦重らしさです。

鶴屋(風間俊介さん)を通じて、出来上がった作品を見せられた歌麿。

同業の鶴屋も「悔しながらさすがの出来ですよ」と手放しで賞賛するほどでしたが、「こんなものは紙屑ですよ」とびりびりに破いた歌麿。それは果たして本心だったでしょうか。蔦重と歌麿の関係、まだ「これから」があるのかも。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>

視聴に役立つ相関図↓はこちらから