国産初のジェット旅客機「MRJ」とテストパイロットの挑戦…1兆円投じ幕、プロジェクトが残したもの

「レディー、ナウ!」。無線から聞こえる合図に合わせ、ブレーキから足を離す。右手でスロットルレバーを押し出すと、流線形の真新しい機体はぐんぐん加速していった。

2015年11月11日午前9時半過ぎ、愛知県営名古屋空港。時速220キロに達したところで、操縦かんを握る安村佳之さん(67)=当時58歳=が機首を上げる。「三菱リージョナルジェット(MRJ)」は軽やかに、ふわりと浮いた。

08年に開発が始まった「国産初のジェット旅客機」。初めての試験飛行は富士山を望みながら真っ青な空を進んだ。「機体が『飛びたい、飛びたい』と言っているようだった」

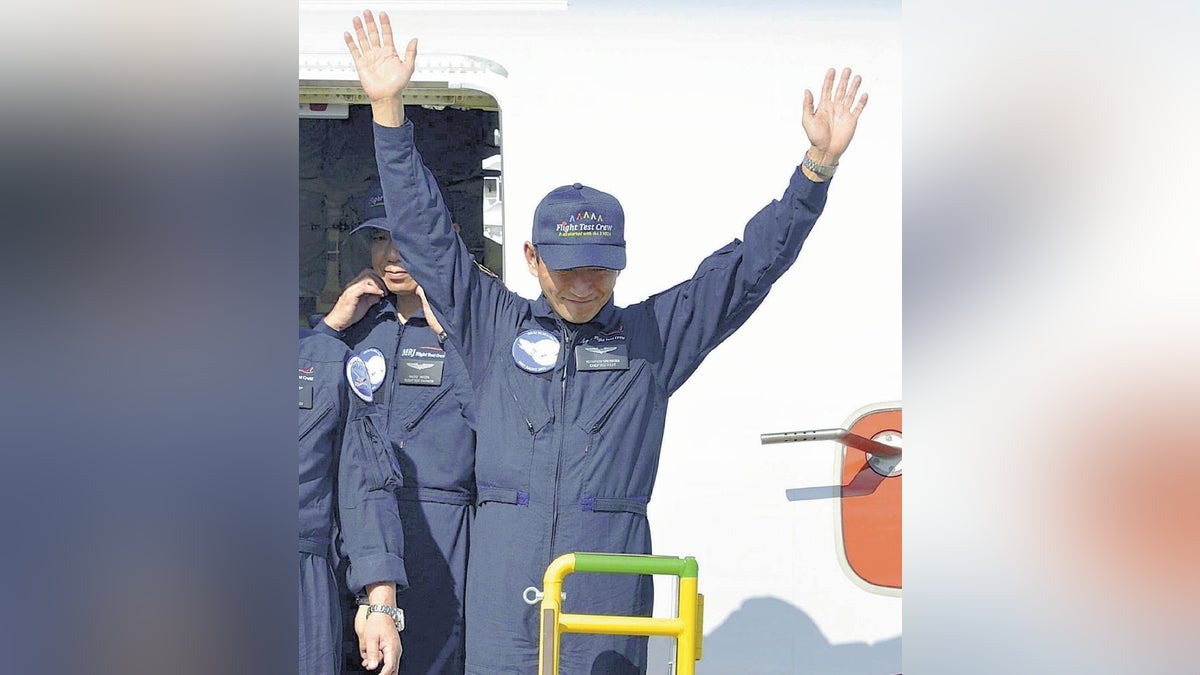

フライト後の記者会見では「素晴らしい飛行機をお届けします」と語った。だが、この約束が果たされることはついになかった。(中部支社編集センター 杉本要)

1000人超見守る中、安村さん「ファンタスティック」

航空自衛隊小牧基地に隣接した愛知県営名古屋空港は、早朝から熱気に包まれた。1000人超の航空ファンらが集まり、「MRJ」にカメラを向けていた。

2015年11月11日。三菱重工業の子会社・三菱航空機の「三菱リージョナルジェット」が初めて空に飛び立つ日だ。開発遅れから、これまでに5回も試験飛行の開始が延期されていた。

チーフテストパイロットの安村佳之さん(67)は驚いた。「これだけの人に一部始終を見られるのか」。前職の空自時代を含め計6000時間超の飛行時間を誇るベテランも、操縦かんを握る手に汗がにじんだ。

しかし、午前9時半過ぎに晴天の空へ離陸した機体は驚くほどスムーズに飛んだ。機首の上げ下げや旋回、減速など、意図した通りに反応してくれた。約1時間半の飛行を締めくくる着陸で強い風に揺れたものの、すぐに立て直した。「ファンタスティック」。記者会見では海外メディアから英語で感想を求められ、笑顔で答えた。初飛行は多くの新聞で1面を飾った。

初飛行を終え、大勢の人が見守る中、愛知県営名古屋空港に着陸する国産初のジェット旅客機「MRJ」(2015年11月11日、愛知県春日井市で)祝賀会を終え、岐阜県各務原市の自宅に戻ったのは午後10時。ようやく最初の難関を越えた、と思った。

初飛行はなぜ、ここまで注目されたのか。その理由を探るには、航空機産業の歴史をたどる必要がある。

零戦を開発し、航空大国だった戦前の日本。戦後、軍事力排除のため連合国軍総司令部(GHQ)が一時、航空機開発を禁じる。1964年に政府や三菱重工などの出資で国産プロペラ旅客機「YS11」が登場したが、赤字続きで73年に生産を終了。旅客機製造はその後、海外の下請けに甘んじてきた。

川上光男さん航空史に生じた長い「空白期間」。国土交通省航空局の元安全部長で、MRJの安全審査にも関わった川上光男さん(63)は「企業は製造技術を磨けず、国も審査の経験を蓄積できなかった」と語る。

そんな中、経済産業省が2003年、環境性能に優れた旅客機の研究計画を公表する。旅客機の部品は約300万点に上り、裾野の広い基幹産業になるとの期待があった。三菱重工が手を挙げ、08年、地方(リージョナル)都市を結ぶMRJの開発を決めた。「悲願の国産旅客機への挑戦」を掲げ、開発費は1500億円。その先頭に立つ一人として安村さんが選ばれた。

Page 2

空自戦闘機の経験いかし、試験飛行こなす

航空学生だった21歳頃の安村さん。丸刈り頭にクシをあて、あどけなさも残る(安村さん提供)徳島県脇町(現美馬市)に生まれ、中学で元米空軍パイロットのチャック・イエーガーらの伝記を読み、空への憧れを強くする。高校卒業後の1976年、40倍もの競争を突破し、航空学生として自衛隊に入った。

東西冷戦の緊迫した国際情勢の下、戦闘機「F1」を駆って何度も緊急発進(スクランブル)を経験。未完成の戦闘機を操る高い技量が求められるテストパイロットの資格も取得した。「航空機は我が身の一部」。新型機の振動や計器のわずかな変化も見逃さなかった。F1の後継機で、機体を電気信号で制御する「F2」の開発にも携わった。

三菱重工業でもテストパイロットとして、戦闘機の試験飛行を担当した(2005年頃、安村さん提供)40歳前で身体の衰えを感じ始めた頃、戦闘機を開発する三菱重工がテストパイロットを探しているという話が舞い込んだ。民間企業には体への負担の大きい戦闘訓練がない。99年、41歳で転職。空自での経験をいかして新型機の試験飛行をこなした。

最新機種に関する知識も評価され、2006年、後のMRJにつながる機体設計に携わるようになった。段ボールで作った簡易コックピットを使い、「スイッチはこの配置に」と提案。徐々にできあがる機体に「ものづくりの 醍醐(だいご) 味を知った」。13年に55歳で三菱航空機に移り、チーフテストパイロットになった。

初飛行前から多数の受注、一方開発現場では…

最新のエンジンを搭載したMRJは燃費を重視する国内外の航空会社の関心を集め、初飛行前から400機超の受注を獲得した。だが、その裏で開発現場には、早い段階から霧が立ちこめていた。

岸信夫さん08年に始まったプロジェクトは当初、11年の初飛行、13年の納入を予定していた。しかし09年、主翼の素材を早くも変更。元チーフエンジニア・岸信夫さん(66)ら技術陣は「持てる力を全て注ぎ込んだ」が、海外からの部品調達が難航するなど、開発遅れは慢性化した。

延期を繰り返した末に迎えた15年11月の初飛行も、本当に飛べるのかと一抹の不安を抱いた岸さんは前日、「いざという時は機体を守ろうとせず、緊急脱出してください」と安村さんに伝えたという。「無事に戻ります」との答え通り成功裏に終わったものの、「その時点でも、どこまで機体を作り込めばいいのか見えていなかった」と明かす。

試験飛行で着用したさまざまなワッペン。日米両国の国旗の下に、「和」と刻まれたものもある一番の難題は就航の前提となる「型式証明」の取得だった。各国の航空当局の厳格な安全審査をクリアするには2500時間の試験飛行をこなさなければならず、膨大な量のデータ分析も求められる。

荒天で飛べない日もある日本では飛行頻度が高まらない。開発ピッチを上げるため、試験環境が整い、「晴天率90%」とされる米ワシントン州モーゼスレイクに飛行拠点を移すことになった。安村さんも16年9月、MRJとともに飛んだ。

米での試験中、「ガンガン」と異音

米ワシントン州モーゼスレイクの拠点で試験飛行の様子を説明する安村さん(2017年、安村さん提供)米国では毎日のように試験を行った。忘れがたいのは、17年8月、高度約1700メートルの太平洋上で経験したトラブル。万が一を想定し、片方のエンジンを低回転にして飛んでいた時のことだ。

「ガン、ガン」。異音が響き、もう一方のエンジンが突然、停止した。このままでは機体が推進力を失い、墜落しかねない。脂汗を流しつつ、「ここで何もできなければパイロット失格だ」と腹をくくった。機首を下げ、低回転状態のエンジンの出力を上げて態勢を立て直した。

約20分後にオレゴン州ポートランド空港に緊急着陸。自身を含む乗員7人にけがはなかったが、試験飛行はしばらく中止に。「機体性能の限界に挑む試験飛行は常に危険と隣り合わせだ」と再認識した。

この頃のMRJを支えたのは日米で最大約2000人に上った開発陣で、中核は日本人が担っていた。試験飛行はエンジントラブル後、順調に進み、「うまく回っている」と感じていた。

だが、経営陣の見方は違った。経験豊富な外国人が率いれば開発はより早く進む。こう考え、18年、開発の顔だった岸さんをチーフから外し、カナダの航空機メーカー出身者を「CDO(最高開発責任者)」に据えた。