南極で巨大氷山が分離、海底に驚くべき生物の宝庫が広がっていた

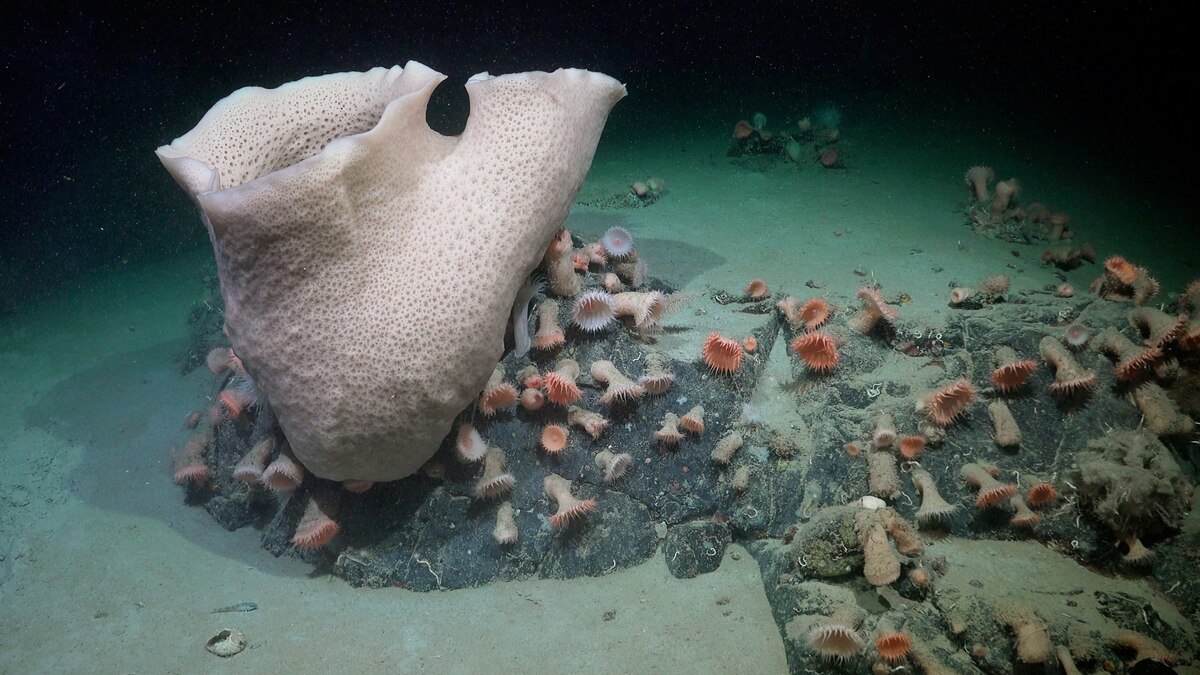

水深230メートル近い海底で発見された、巨大なカイメンとイソギンチャクの集団。ここはつい最近まで、南極のジョージ6世棚氷の下に隠れていた。 (Photograph by ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

1月13日、南極大陸の広大なジョージ6世棚氷から、屋久島ほどの広さの氷山が分離したとき、近くに居合わせた調査船はすぐに現場に向かった。これまで誰も見たことのない、むき出しになった棚氷の下の海底を調査するためだ。ちょうど、世界最大の岩を動かして、その下に潜んでいた生きものたちを観察するように。(参考記事:「南極で巨大氷山の誕生を目撃、山手線内側のほぼ倍」)

太陽の光が降り注ぐ浅瀬から、漆黒の深海、時には海底火山まで、海のなかにはあらゆるところに生命が存在している。米シュミット海洋研究所の調査船ファルコー2号に乗っていた調査団は、氷の下にもきっと何か生きものがいるはずだと期待していたが、まさかこれほどだとは思っていなかった。

調査団が目にしたのは、カイメンの森、巨大なウミグモ、コオリウオ、タコ、大きなサンゴ、イソギンチャク、優美な深海のクラゲなど、まさに生命の爆発ともいえる光景だった。(参考記事:「ウミグモのオスはなぜ子煩悩? 南極の巨大種に謎を解く手がかりが」)

ベリングスハウゼン海の、水深1150メートルの海底で休むタコ。(Photograph by ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

海洋生物は、極めて適応力が高く、回復力がある。「生命がいたとしても、意外でも何でもありません」と、英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの地球物理学者かつ氷河学者で、調査団の一員であるサーシャ・モンテリ氏は言う。「とはいえ、あまりの色彩の豊かさ、見事さに驚かされました」

「棚氷の下に、多様性に富んだ生き生きとした生態系がはるか昔から築かれていたのです」。ポルトガルにあるアベイロ大学の海洋生態学者で、同じく調査団の一員であるパトリシア・エスケテ氏もそう話す。

しかし、この多様性が、科学者にある疑問を抱かせた。

通常、深海の生態系は海面から落ちてくる栄養を取って生きている。しかし、ここは長い間、厚さ150メートルもの氷の屋根に覆われていた。ということは、そこに息づいていた生命は別の方法で栄養を得ていたことになる。

「どのようなメカニズムで、このような生態系が生まれ、繁栄できるのでしょうか」と、エスケテ氏は問う。調査団は、ここで採取した大量の海洋および環境のデータが何らかの明確な答えを出してくれるのではないかと期待している。また、新種発見への期待も高まっている。