「賃貸の予定が丸ごと民泊マンション」「転用するから退去して」…住民反発、大阪で苦情が5倍超

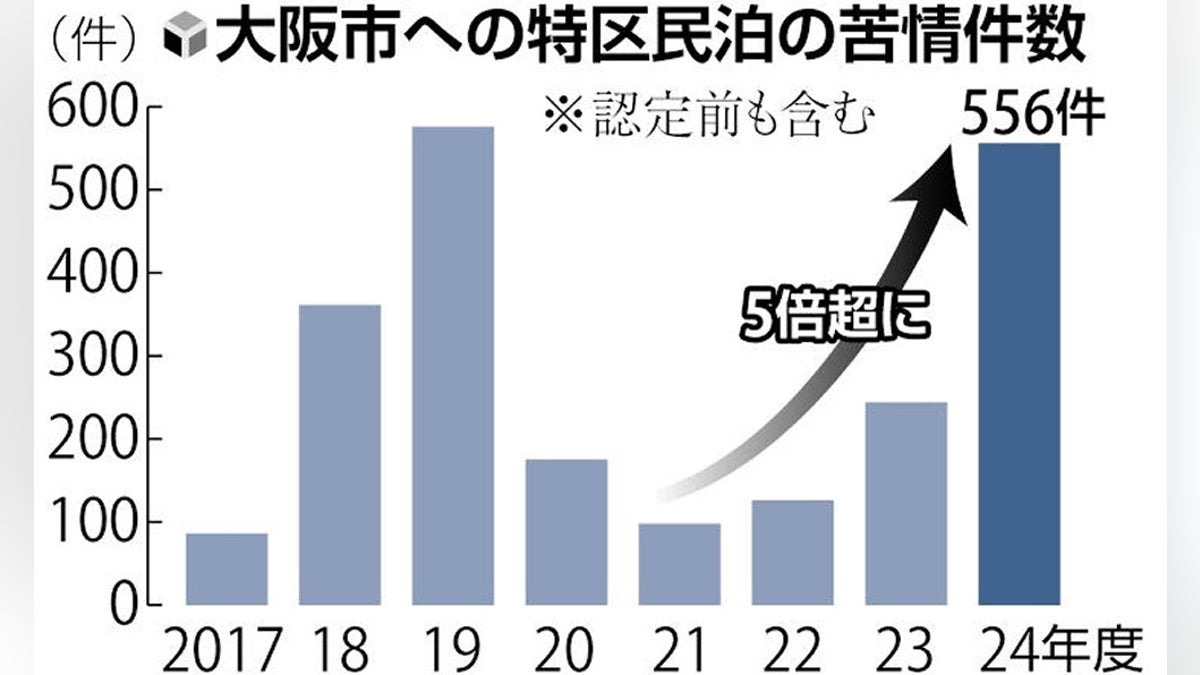

全国の特区民泊の約9割が集中する大阪市で、制度への住民の反発が目立っている。コロナ禍後の訪日客の急増に伴って開業が相次ぎ、市への苦情総数は3年間で5倍超になった。市はプロジェクトチームで対策を検討する。(南部さやか、中西千尋)

住民「制度に欠陥」

大阪市此花区で6月30日、全212室の大規模な特区民泊が開業した。新築の14階建てマンション丸ごとが施設で、「民泊マンション」とうたう。30日は併設する温浴施設に朝から十数人が訪れたという。

施設を所有する民間業者によると、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の近くにある立地を生かし、年間19万人の利用を想定する。当初は賃貸マンションとする予定だったが、特区民泊へと方針を転換し、周辺住民への説明会を3回開くなどした上で、5月に市に認定を申請した。

大阪市への特区民泊の苦情件数施設の近くには約380世帯が暮らすマンションなどがある。子育て世帯が多く、環境悪化を懸念する声があることから、住民有志の会は6月上旬、認定しないよう求める要望書と、2万人超の署名を市に提出した。会代表の男性(43)は「ホテルと同様の大規模な民泊施設が共同住宅として作れてしまう制度には欠陥がある」と訴える。

市は6月27日に認定した。「最大規模の施設だが、規模を制限する要件は法令にはない」としている。認定にあたり、市は治安や生活環境への配慮を直ちに求める要請書を交付した。事業者に要請書を出したのは初めてだという。

業者は読売新聞の取材に、「防犯カメラの増設など、住民と前向きな打ち合わせを継続している。今後も住民の意見に耳を傾け、必要な対応を行う」とした。

多い苦情は「ゴミ出し」「騒音」

大阪市によると、特区民泊に認定された施設数は、コロナ禍後に特に増えており、今年4月末時点で6194件に上る。読売新聞の取材で、市で300件超の施設が重複認定されていることが5月に判明したが、それを除いても全国(4月末時点で計6542件)の約9割を占める。

市保健所によると、苦情件数は、2021年度は98件まで減っていたが、その後は増加し、昨年度は556件に達した。昨年度の内訳を見ると、認定前の施設を巡る苦情が157件、認定後が399件だった。認定前は民泊自体に反対する声が多く、認定後はゴミの出し方(103件)、騒音(87件)など住環境に関わるものが目立った。

管理業者の中国人「収益上がらない」

特区民泊に転用するため、賃貸マンションの入居者が業者に退去を迫られるケースもみられる。

大阪市中央区にある築20年の10階建てマンションに住む男性(40)は5月、管理業者から11月末で賃貸借契約を解約するとの通知を受け取った。6月末での解約の場合は「転居支援金」を30万円支払うが、11月末になると0円と記されていた。男性は「なぜ住民が住みづらくなるのか」と憤る。所有する会社代表の中国人男性は読売新聞の取材に「古い賃貸物件は収益が上がらない。訪日客が増え、民泊転用を決めた。反対する住民はいない」と語った。

問題が相次いでいることについて、内閣府の特区民泊担当者は「実施区域に制限を設けるなどの見直しは、各自治体の裁量に委ねられている」とする。

横山英幸市長は6月5日、「市で対応できることを把握した上で解決に向けて動きたい」と述べた。市は今後、関係部署によるチームで対策を検討する。

立地制限など見直しの時期

松村嘉久・阪南大教授(観光地理学)の話 「特区民泊はホテルと違ってフロント設置の義務がなく、人件費などの運営コストが抑えられ、業者が参入しやすい。これだけ住民とのトラブルが相次いでいることを考えると、住む空間とにぎわい創出の空間を分けるべきで、特区民泊の立地制限をするなど制度を見直す時期にきている」

◆特区民泊 =国家戦略特別区域法に基づき、2014年に始まり、現在は東京都大田区や大阪府など計8自治体で営業している。実施区域は各自治体が決める。住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく民泊は年間の営業日数が180日に制限されるが、特区民泊は上限がない。