トカラ列島近海の地震900回以上に、気象庁「収束時期は分からない」…専門家は「南海トラフとは関係ない」と指摘

鹿児島県・トカラ列島近海で6月21日以降に相次ぐ地震について、気象庁は2日、緊急記者会見を開き、同県 十島(としま) 村などで観測された震度1以上の地震が900回以上に上っていると発表した。同日午後4時現在で震度5弱は3回、震度4は18回、震度3は60回発生。同庁は「すぐに避難できるよう準備してほしい」と呼びかける一方、収束時期は「分からない」とした。

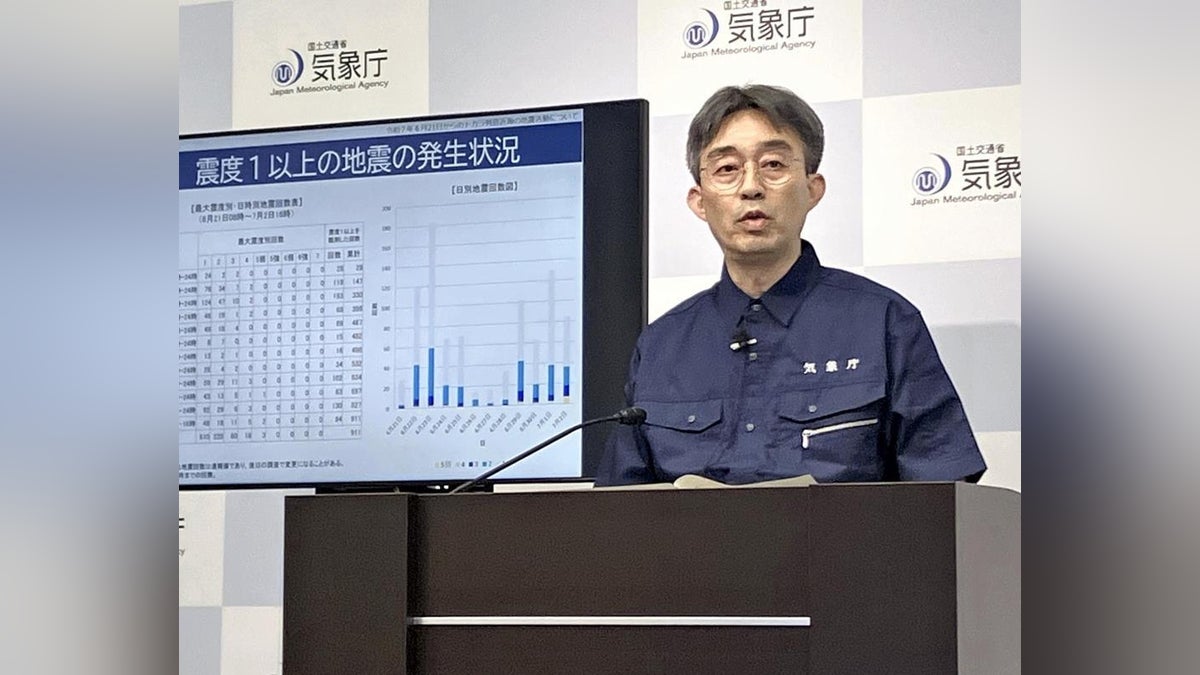

トカラ列島近海の地震について緊急記者会見する気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長(2日午後、気象庁で)この海域では過去にも群発地震が繰り返し起きている。同庁によると、2021年12月は震度1以上の地震が308回、23年9月は346回観測されたが、発生から数日でほぼ収束。今回は10日以上にわたり増え続け、観測史上最多となっている。

21年には震度5強の地震が発生していることから、記者会見した海老田 綾貴(あやたか) ・地震津波監視課長は「今後、同程度の地震を想定しておくべきだ」と呼びかけた。

群発地震メカニズムのイメージトカラ列島の地震に詳しい八木原寛・鹿児島大准教授(地震学)によると、列島の東側では海側のフィリピン海プレートが陸側のユーラシアプレートの下に沈み込み、西側では沖縄トラフを中心に東西に広がる力が加わっている。

八木原准教授は「押す力や沈み込む力で周辺の断層にひずみがたまり、地震を頻発させているのでは」と指摘。また、今回の地震は過去と異なり、震源の位置が徐々に周囲へ広がる傾向があるといい、海底下で水などの「流体」が上昇し、断層を滑りやすくしている可能性もあるという。

南海トラフ地震への影響については、八木原准教授は「震源域が離れているので関係はない」と話した。

悪石島と小宝島で震度5弱

鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震は2日も相次ぎ、同県十島村の悪石島と小宝島で震度5弱を各1回観測した。気象庁によると、震源の深さは約1~16キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5・1~5・6と推定される。2日昼前から夕方にかけて震度4は6回発生し、うち午前9時6~14分頃の約8分間に3回続いた。

十島村の久保源一郎村長は同日、県の防災ヘリで悪石島を訪れた。2021年12月、島で最大震度5強の地震が発生した際には、島民約30人が鹿児島市などに避難したが、今回は島外への避難を望む声は出なかった。一方、「眠れない」との訴えがあり、村が派遣する保健師2人が対応する。

同市内の村役場で報道陣の取材に応じた久保村長は「道路など島内に目立った被害はなく、島民のケアが優先」とする認識を示した。