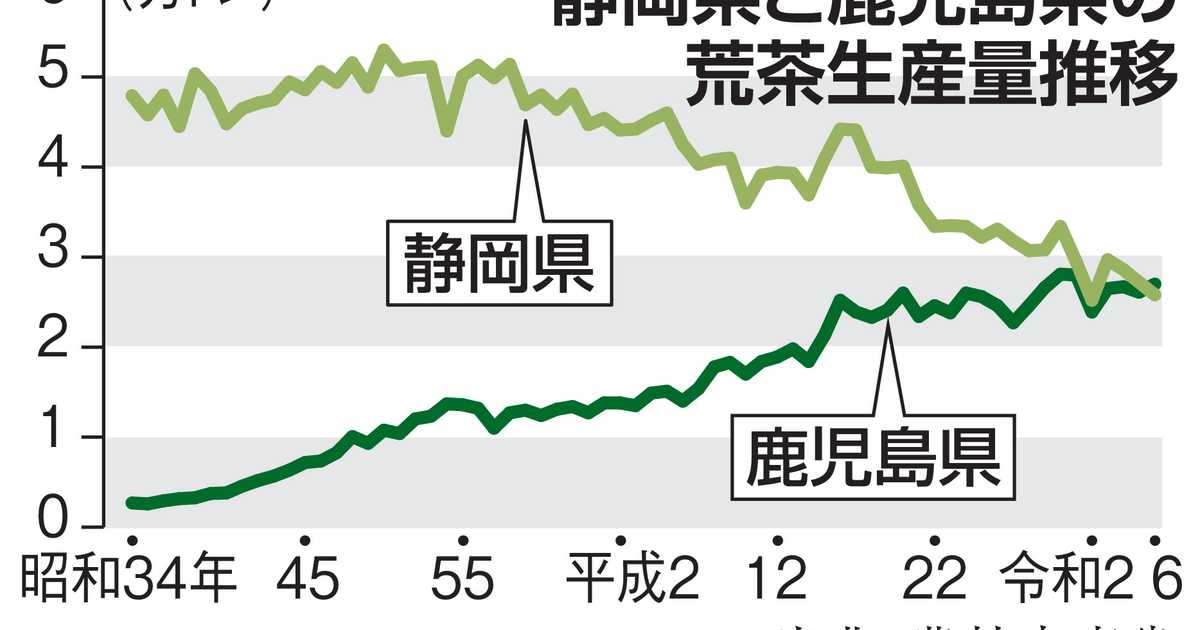

〝茶の都〟静岡 荒茶生産量首位陥落の衝撃 巻き返しのカギは「碾茶」「輸出」「有機」

お茶といったら静岡県。そんな〝茶の都〟が令和6年の荒茶生産量で鹿児島県に抜かれて2位となった。農林水産省が今年2月に発表したもので、静岡の〝首位陥落〟は統計が残る昭和34年以降初めてだ。お茶の消費は全国的に減少傾向にあり、静岡の荒茶生産量も前年比5・1%減の2万5800トンと落ち込んだ。そうした中で鹿児島は同3・4%増やして2万7000トンとした。落胆する静岡県民。鈴木康友知事も、首位奪還に意欲を示すが、課題も多い。

構造転換に補助も

「荒茶生産量1位を奪還し、静岡の茶産業の力強い復活を実現していく」

鈴木知事は2月25日、県の2月定例議会で〝首位陥落〟についての質疑でこう宣言した。

静岡茶の現状を「活発な海外需要に生産量が追いついていない状況」とした上で、輸出用茶葉の栽培面積を今後10年間で800ヘクタール増やすことや新たな補助制度を創設して輸出需要に対応でいる生産構造の転換を促す考えを表明した。

静岡県では栽培面積の約9割を「やぶきた」という品種が占めてきたが、海外で人気のある抹茶や菓子類などの加工品の原料には碾(てん)茶が用いられる。この碾茶には、県内で開発された鮮やかな緑色を特徴とする「つゆひかり」などが向いている。県は茶葉関連の輸出拡大を見据えて、補助制度を通じて、これらの品種への植え替えなどを促していく。

静岡市も、碾茶への転換で生産者の所得向上が見込めるとして、今年度の2月補正予算に碾茶製造ラインの導入補助費用9500万円を盛り込んだ。ただ、欧米への輸出拡大には世界基準の有機栽培への対応も求められることになり、2月3日の定例記者会見で静岡市の難波喬司市長は「これからは有機、輸出、碾茶への対応が欠かせない」と強調した。

静岡ならではの事情

実は、静岡県の茶栽培面積はダントツで広い。農林水産省が昨年7月17日時点でまとめた面積調査速報によると、静岡県の茶栽培面積は1万2800ヘクタールで、国内全体の36・5%を占めている。生産量1位となった鹿児島は同8150ヘクタールだ。

ではなぜ〝首位陥落〟に至ったのか。この背景として、全国的な荒茶の価格下落に伴う生産調整や栽培地の地形的な特徴といった要因が浮かび上がってきた。

静岡県お茶振興課によると「昨年は荒茶の価格低迷や猛暑もあり、県内では二番茶以降の生産をしない動きが広がった」という。

つまり、多くの生産者が〝八十八夜〟に代表される初夏の一番茶に傾斜して勝負した、ということらしい。

そしてこの傾向は染みついている可能性もある。県内の茶畑は多くが中山間部に広がっているため、茶摘み作業の機械化や自動化か難しい。生産者の高齢化が進み、夏季の猛暑も定着しつつある。真夏の猛暑下での作業となる二番茶以降の作業は厳しさを増している。

栽培面積は広いだけに「巻き返しの余地は多い」(県お茶振興課)が、静岡ならではの難しい事情もまた多いのだ。

「山は富士 お茶は静岡 日本一」

県や市町は、碾茶向きの「つゆひかり」や成長が早く病気に強い「しずゆたか」などの品種への転換を進めるとともに、碾茶を製造するための設備の整備を急ぐ。

静岡県庁本館の議場前に掲げられた平形精一氏の書=静岡市葵区の静岡県庁県庁本館4階の議場に面する廊下には、川勝平太前知事が掲げたという書がある。

「山は富士 お茶は静岡 日本一」

これは元静岡大学教授で書写書道教育者の平形精一氏によるもので、静岡といえば富士山とお茶なのだ。茶業の活性化や〝首位奪還〟は、突如静岡の悲願となった格好だ。(青山博美)