アルミニウム20は予想もできない自己破壊原子だった (2/3)

アルミニウム20はどのような崩壊を起こすのか?

答えを得るため研究チームは、「飛行中崩壊法」という特別な観察方法を用いて、このアルミニウム20を捉えることに挑戦しました。

この方法は、加速器で高速に飛行する粒子が、移動の途中で崩壊して放出する粒子の軌跡をその場で観察する技術です。

実験はドイツのダルムシュタットにあるGSIヘルムホルツ重イオン研究センターで行われました。

この施設には非常に大きな粒子加速器が設置されており、研究チームはここで二次ビームとしてマグネシウム20(20Mg)の粒子を高速に加速し、特定のターゲットに衝突させました。

粒子同士が激しく衝突すると、さまざまな種類の核破片(フラグメント)が大量に発生します。

その無数の破片の中には、探し求めているアルミニウム20の原子核も、ごくわずかに含まれているのです。

しかし、アルミニウム20は瞬時に崩壊してしまうため、存在を確認するためには、崩壊した直後に放出される粒子をすばやく検出し、その軌跡を詳細に記録する必要があります。

そこで、研究チームは「フラグメント・セパレーター」という大型の装置を用いて、この難しい課題に取り組みました。

この装置は、発生した多数の核破片の中から特定の原子核だけを選び出すことができます。

具体的には、粒子が高速で飛行する途中に磁場をかけることで、それぞれの粒子の質量や電荷に応じて異なる方向に曲げられる性質を利用しています。

これにより、非常に短時間しか存在しないアルミニウム20の軌跡と崩壊の様子を正確に追跡することが可能になりました。

そして精密な装置を用いた解析の結果、アルミニウム20の崩壊がこれまでに知られている崩壊現象とは異なる、非常に珍しいパターンであることが明らかになりました。

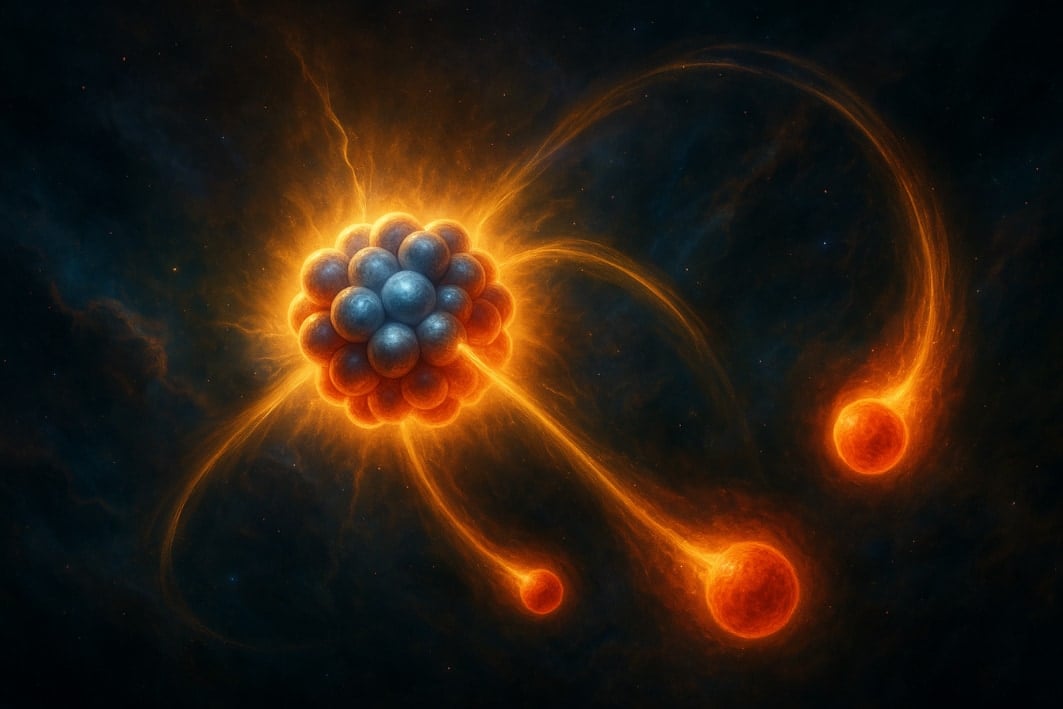

アルミニウム20の自己破壊過程 / Credit:川勝康弘まずアルミニウム20の原子核は、崩壊の第一段階として陽子を1つ放出します。

すると、この陽子放出により陽子の数が1つ減り、「マグネシウム19」という新たな原子核へと変化します。

このように、陽子が核から飛び出すと、元素そのものが別の元素へと変わってしまうのです。

さらに驚くべきことに、このマグネシウム19という娘核もまた非常に不安定であり、そのまますぐに陽子を2つ同時に放出してしまいます。

この2つの陽子放出により、「ネオン17」という、さらに別の元素の原子核が生じます。

つまり、アルミニウム20はまず1つの陽子を放出してマグネシウム19となり、その直後にマグネシウム19が2つの陽子を同時に放出するという、二段階の連鎖的な崩壊を起こすことが観測されたのです。

これまで原子核の崩壊現象として知られていたのは、1つの原子核が単独で崩壊するパターンでしたが、このように親核(最初の原子核)が崩壊した後にできた娘核がさらに続けて崩壊する「連続陽子放出(2段階の陽子放射性崩壊)」は、今回の観測が史上初めてのことでした。

また、研究チームはこの崩壊過程において放出される陽子のエネルギーを正確に測定しました。

ところが、その測定結果を従来の理論的予測と比較すると、予想外の興味深い結果が浮かび上がりました。

従来の理論では、「アイソスピン対称性」と呼ばれる考え方が存在します。

これは、陽子と中性子を区別せず、「核子」という同じ粒子として扱ったときに、陽子と中性子の数を入れ替えただけの鏡のような関係にある原子核(ミラー核)は、同じようなエネルギー状態を持つはずだとする理論です。

今回のアルミニウム20についても、この対称性からエネルギー値を推測していました。

しかし、実際に測定したエネルギー値は、この理論的予測値よりも明らかに低いものでした。

これはつまり、アイソスピン対称性が完全には成り立っていない、すなわち「対称性が破れている」ことを示唆しています。

この予想外の結果は、アルミニウム20の原子核の中で起きている現象が、これまで考えられていたよりも複雑で興味深いことを意味しています。

このアイソスピン対称性の破れとは、具体的に何を意味するのでしょうか?