魚のエラがヒント!人口エラで酸素呼吸しながら長距離を泳ぐ海中ロボットが誕生

ロボットが、自ら酸素を吸収しながら、深海を自由に泳ぎ回る未来がやってくるかもしれない。

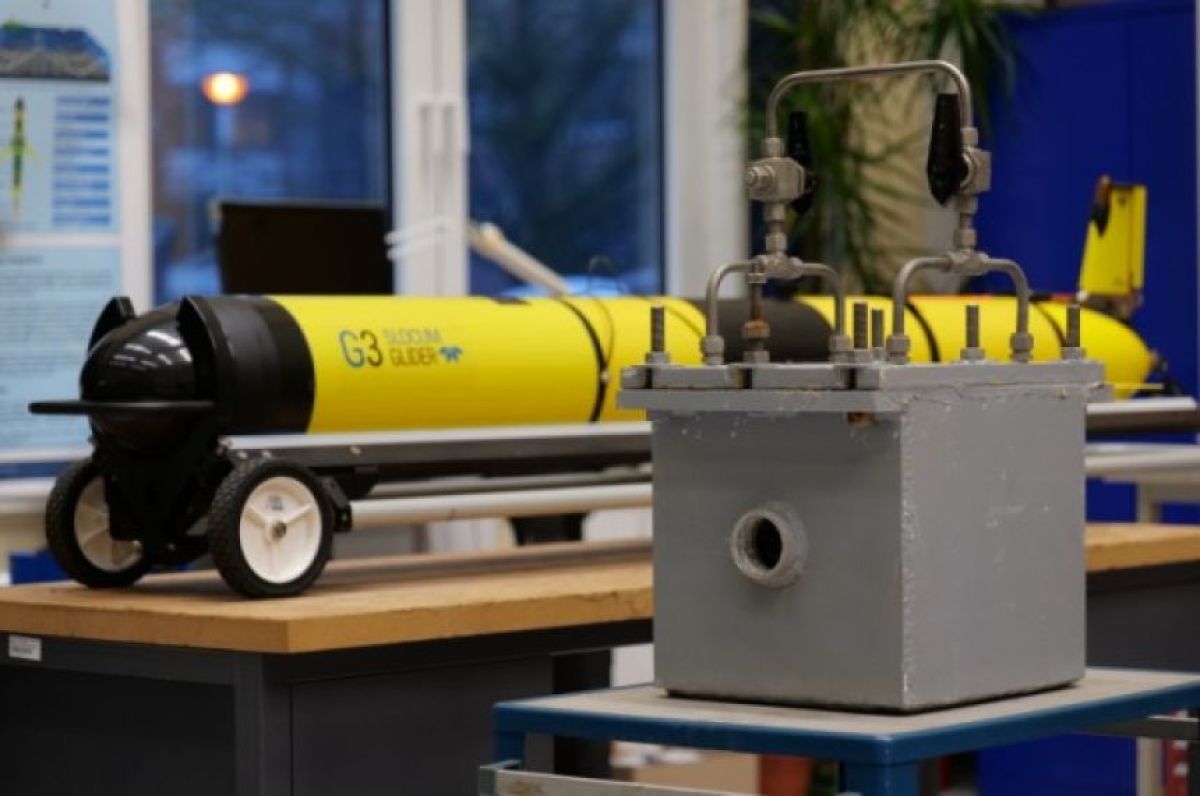

ドイツの研究チームが考案した海中ロボット「オーシャングライダー」にはなんと魚のようなエラがついている。

エラは伊達ではなく、本当に海水に溶けた酸素を取り出し、水素と合わせてエネルギーに変換する。つまり、それはロボットでありながら、魚のように”エラ呼吸”しているのだ。

でも、なぜわざわざエラを? じつはこれ、リチウムイオン電池の問題を克服するための工夫なのだ。

海中をシュッと移動する自律型のロボット「オーシャングライダー」は、海洋研究者にとっては秘密兵器のようなものだ。

数週間にわたって稼働でき、最大1,000mまで潜ることができる。機体に温度・圧力・塩分・酸素の濃度・海流などを測定するセンサーを搭載すれば、これまでの調査船では難しかった研究が可能になる。

また調査船に比べて運用コストがずっと低いところも魅力だ。

ただし問題なのは、活動するためのエネルギー源をどうするかだ。

これまで、オーシャングライダーの電力は、リチウムイオン電池によって賄われていた。だがリチウムイオン電池は危険物であり、それを運ぶには厳格な安全規制に沿わねばならない。

これが管理を難しくし、プロジェクトコストを増大させていた。

そこでドイツの研究機関「ヘルムホルツ・ツェントルム・ヘレオン」の研究者が考案したのが、魚のエラを思わせる燃料電池システムだ。

燃料電池は水素と酸素を使って発電するシステムだ。

グライダーは金属水素化物を利用したタンクを搭載しており、ここに水素を蓄えておく。

では酸素はどうするのか? 魚がエラで呼吸するように、周囲に無尽蔵にある海水から直接抽出するのだ。

グライダーの胴体に特殊なシリコン膜を装着する。海水には酸素がたっぷりと溶けているが、シリコン膜はこの酸素だけを透過して、機体に内蔵された気流システムに導いてくれる。

あとは酸素とタンク内の水素を反応させれば、発電することができる。まさしく魚のエラのようなシステムだ。

この画像を大きなサイズで見る人工エラ燃料電池システムの概略図:加圧容器内に燃料電池と気流系を配置し、シリコン膜で海水の酸素を取り出し、タンク内の水素に反応させて発電する。また受動式熱交換器が気体を乾かすことで、結露を防ぐ/Source: Hereon/Lucas Merckelbach/Prokopios Georgopanosこの人工エラの優れたところは、酸素用のタンクを用意する必要がないことだ。

これが軽量化につながり、余分なスペースもできるので、その分を水素タンクに充てることができる。

結果、海中グライダーは、リチウムイオン電池よりも低コストかつ長く稼働できるようになる。

研究チームはすでにこの人工エラシステムの特許を取得している。

だが、現時点でのプロトタイプは、オーシャングライダーに搭載するには大きすぎるとのこと。今後数年かけてシステムの性能を向上させていく予定であるそうだ。

この研究は『Advanced Science』(2025年1月10日付)に掲載された。

References: Hereon press release: Artificial gills for ocean gliders / Oceanservice.noaa.gov

本記事は、海外の記事を参考にし、日本の読者向けに独自の考察を加えて再構成しています。