前頭側頭型認知症モデルマウスの開発

理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 神経老化制御研究チーム(研究当時)の盛戸 貴裕 特別研究員(研究当時、現 神経細胞動態研究チーム 特別研究員)、綿村 直人 客員研究員(研究当時)、西道 隆臣 チームリーダー(研究当時)らの国際共同研究グループは、いまだ治療法のない前頭側頭型認知症(FTD)[1]の病態を模倣したモデルマウスを作製することに成功しました。

本研究成果は、短期間でFTD治療薬の候補物質の効果を評価するモデルマウスを提供することで、さらなる創薬研究の発展に貢献することが期待されます。

FTD患者の脳内にはタウタンパク質(タウ)が異常に凝集していることが知られており、このタウ病理が認知症の原因になると考えられています。

国際共同研究グループは、ヒトのタウを有するマウスにゲノム編集技術[2]を用いて家族性FTD[3]の遺伝子変異を複数導入し、タウ病理を再現するマウスを作製しました。このマウスはタウ病理のみならず、FTD患者に見られる行動異常まで短期間で再現します。

本研究は、科学雑誌『Cell Reports Methods』オンライン版に4月11日付で公開され、印刷版の4月21日号に掲載されました。

前頭側頭型認知症モデルマウスの特徴

背景

前頭側頭型認知症(FTD)は根本的な治療方法が存在しない認知症の一つです。患者の脳内にはタウと呼ばれるタンパク質が蓄積し、神経変性[4]が起こることで発症すると考えられています。しかし、なぜタウの蓄積によって脳が障害されるのかは不明です。FTDの病態を詳細に解き明かすためには、モデル動物を利用し、脳内で何が起こっているのか、研究することが有効です。

これまでの研究では、家族性FTDの家系が持つ遺伝子変異を有するタウ遺伝子を組み込んだモデルマウスが主に使用されてきました。しかし、それらのマウスは人工的にタウが蓄積するように、「過剰発現[5]」という手法を使用しています。その結果、マウスが呈するタウによる神経変性の病態プロセスは、実際のFTD患者で見られるものとはかけ離れていました。そのため、発症機構および治療薬を評価する上で、病態をより正確に反映するモデルマウスの作出が求められていました。

そこで国際共同研究グループは、遺伝子を追加挿入する「過剰発現」を利用せず、遺伝子変異を導入し、生理的なタウの発現でFTDの病態を再現することを目指し、新たなマウスの作製を試みました。

研究手法と成果

西道チームリーダーらはこれまでゲノム編集技術を利用し、タウ遺伝子に二つの病原性変異を導入したMAPTP301S;Int10+3マウスを作製しました注)。本研究では、そのマウスにさらに一つの病原性変異を導入したMAPTP301S;Int10+3;S320Fマウスを作製しました。新たに追加したS320F変異は、P301変異と組み合わせることでタウの凝集性を高めることが知られているため、より強いタウ病理を示すFTDのモデルマウスとなることが期待されました。

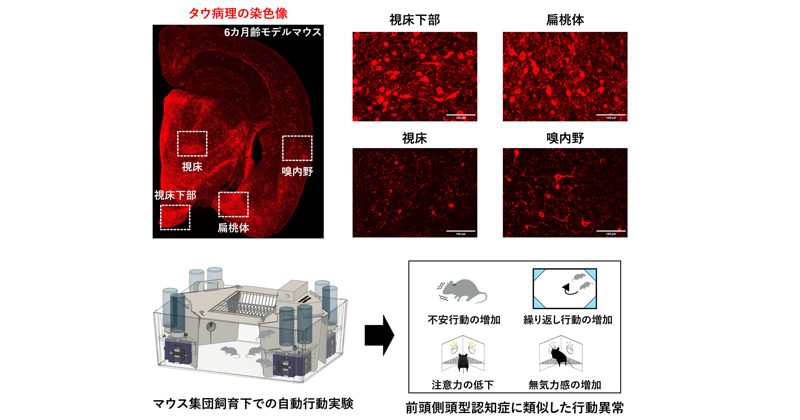

まず、6カ月齢マウスにおける脳のタウ病理の有無を調べました。その結果、顕著なタウ病理が視床下部、扁桃体で見られました(図1A)。また、マウスの凍結組織には凝集性の高いタウ(サルコシル不溶性タウ[6])が存在していました(図1B)。さらに12カ月齢となったマウスでは、ガリアス染色[7]によって神経原線維変化を検出することができました。これらの病理学的所見は、実際のFTD患者の臨床像と一致しています。

図1 新規前頭側頭型認知症モデルマウスに見られるタウ病理

- A:免疫染色によるタウ病理の描出。赤い部分がタウ病理を示す。スケールバーは100マイクロメートル(µm、1µmは1,000分の1ミリメートル)。

- B:タンパク質を検出・定量する「ウェスタンブロット法」による凝集性タウ(サルコシル不溶性タウ)の検出。kDa(キロダルトン)は分子量の単位。

- C:ガリアス染色によるタウ病理の検出。矢印で示したものが神経原線維変化。

また、FTDのモデルマウスとしての有用性を検証する上では、FTDに類似した行動異常が見られるかどうかが重要です。自動行動測定装置であるインテリケージ[8]を用いることで、ヒトの手による誤差を極力まで減らし、マウスの行動を観察することができます。インテリケージで行動を評価したところ、今回作製したマウスでは注意力低下などのFTDに類似した行動異常が見られました(図2A)。行動実験後、核磁気共鳴画像解析(MRI)[9]によりこれらのマウスの脳体積を測定したところ、海馬、視床下部、扁桃体で顕著な減少が見られました(図2B)。

これらの実験結果から、今回開発したマウスは顕著なタウ病理を示し、それに伴ってFTDに類似した行動異常と脳の萎縮を示すことが明らかとなり、画期的なFTDのモデルマウスであることが示されました。

図2 インテリケージによる行動異常とMRIによる脳萎縮の検出

- A:インテリケージによる行動異常の結果。常同的行動などは高まり、持続的な注意力などは低下した。

- B:MRIによる脳体積の検出と評価。得られた脳全体のイメージをそれぞれの脳部位に分割し、その体積を算出している。視床下部、扁桃体などの体積は減少していた。「****」:有意差P<0.001、「**」:P<0.01。

- 注)2024年12月24日プレスリリース「次世代型『タウ病理』モデルマウスの開発」

今後の期待

本研究では、過剰発現を用いずにFTDの病態を再現するモデルマウスを作製しました。このモデルマウスは「過剰発現」を利用していないため、より生理的な条件下で病態を考察することが可能です。一方、「過剰発現」を利用したこれまでのマウスは、過剰なタウが発現しているため、発症機構解明を目指した研究や臨床研究において実際に起こり得ない生体反応を評価してしまうリスクがあります。

本研究で開発したモデルマウスを用いることで、既存のモデルマウスより早く、正確に薬の効果を評価することが可能です。国際共同研究グループは既に本モデルマウスの研究機関・企業などへの供与を開始しており、FTDに対する創薬研究がさらに加速されることが期待されます。

補足説明

- 1.前頭側頭型認知症(FTD)主に脳の前頭葉・側頭葉の組織が変性し、萎縮することで発症すると考えられている認知症の一つ。疾患の特徴として、同じことを繰り返す「常同的行動」や食欲異常が患者に見られることが知られている。FTDはFrontotemporal Dementiaの略。

- 2.ゲノム編集技術ノーベル化学賞受賞対象となった「CRISPR/Cas9システム」をはじめとした、遺伝子を改変する技術の総称。本研究で使用した一塩基編集技術(ベースエディター)はCRISPR/Cas9システムを基にしており、高効率に目的の遺伝子変異を導入することができる。

- 3.家族性FTD特定の遺伝子変異が継承されることで、遺伝的に発症するFTDの総称。この遺伝子変異を持つ家系はFTDを高い確率で早期に発症することで知られる。多くの研究者が家族性FTDの遺伝子変異を持つ細胞・動物を用いて、FTDの分子機構を研究している。

- 4.神経変性脳や脊髄の神経細胞が何らかの原因で脱落し、機能不全に陥ること。結果的に、脳機能低下やシナプス異常を引き起こし、認知症の原因となる。FTD患者の多くではタウの蓄積が前頭葉、側頭葉で見られ、それが原因とされているが、詳細な分子メカニズムはいまだ解明されていない。

- 5.過剰発現人工的に目的のタンパク質を多く脳内で発現させることで、その機能を調べる研究手法。従来のFTDの研究では、タウを過剰発現させることでタウ病理を示すようになったマウスを使用していた。

- 6.サルコシル不溶性タウサルコシルはタンパク質を可溶化する機能がある界面活性剤の一種である。FTD患者の脳に含まれる異常凝集したタウはサルコシル存在下で溶解しない特性があり、サルコシル不溶性タウと呼ばれる。本研究で作製されたFTDモデルマウスでサルコシル不溶性タウが検出されたことは、タウが異常凝集していることを示している。

- 7.ガリアス染色異常凝集したタウを脳の組織上で描出する際に使用される手法。FTD患者の脳において、タウが異常凝集した神経細胞が黒く染まることが知られている。タウの異常凝集により変性した神経細胞を示す証拠の一つとなる。

- 8.インテリケージマウスに埋め込まれたマイクロチップにより、全自動でマウスの行動を記録し、解析するための実験用マウスケージのこと。マウスの行動実験では、実験者の一つ一つの行動の違いが結果に影響を与えることが懸念される。行動実験を全自動で実施することで、より信頼性の高いマウスの行動解析が可能となる。

- 9.核磁気共鳴画像解析(MRI)磁場や電磁波を利用し、水素原子の分布・密度を画像化することで脳などを画像化する技術。マウスの脳の状態を低侵襲的に画像化することができるため、脳の萎縮を評価する目的で使用することができる。MRIはMagnetic Resonance Imagingの略。

国際共同研究グループ

理化学研究所 脳神経科学研究センター 神経老化制御研究チーム(研究当時) 特別研究員(研究当時)盛戸 貴裕(モリト・タカヒロ) (現 神経細胞動態研究チーム 特別研究員) 客員研究員(研究当時)綿村 直人(ワタムラ・ナオト) (現 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(英国)認知症研究所 研究員) テクニカルスタッフⅠ(研究当時)釜野 直子(カマノ・ナオコ) (現 動物資源開発支援ユニット テクニカルスタッフⅠ) テクニカルスタッフⅠ(研究当時)斉 茉含(サイ・マガン) チームリーダー(研究当時)西道 隆臣(サイドウ・タカオミ) 認知症病態連携研究ユニット ユニットリーダー 笹栗 弘貴(ササグリ・ヒロキ) 細胞機能探索技術研究チーム チームディレクター 宮脇 敦史(ミヤワキ・アツシ) 上級テクニカルスタッフ 濱 裕(ハマ・ヒロシ)

上級テクニカルスタッフ 黒川 裕(クロカワ・ヒロシ)