下水道メンテ「38兆円市場」争奪戦 シャープは腐食診断

埼玉県八潮市で2025年1月に発生した道路陥没事故は、地下約10メートルを通るコンクリート製の巨大な下水道管が破損して、道路の路面下の土砂が管内に吸い込まれたことで生じたとされている。下水流量の多さや硫化水素の発生などで作業員が管内に入れず、転落したトラック運転手の遺体搬出は事故発生から3カ月以上かかった。国土交通省はこうした大事故の再発防止に向け、下水道管の調査方法を見直す方針だ。

見直しの内容はまだ確定していないものの、下水道関係者は現行法で義務化されている5年に1回以上の点検周期の短縮や、新技術の導入支援などに期待を寄せる。国交省によれば、下水道管の老朽化が今後本格化することもあり、19年度から30年間の下水道の維持管理・更新費は累計38兆円程度に達する見通し。八潮の陥没事故を機に、こうしたメンテナンス需要が一気に顕在化する可能性が出てきた。

実は、下水道管のメンテナンスを手掛けられる全国規模の会社は限られている。調査は管清工業(東京・世田谷)、補修計画作成などのコンサルタントは日水コンやNJS、補修工事は積水化学工業や東亜グラウト工業(東京・新宿)などが主要企業だ。各社は市場拡大を見越して準備を急ぐ。

例えば、下水道管の調査に特化したカメラ調査機器を複数開発し、全国各地の調査に投入してきた管清工業。業界最多となる30台強のカメラ調査機器を保有する。管内の流量が多くても調査できる機器も開発済みで、今回の事故を受けてその機器を追加で大量発注した。同社の伊藤岩雄専務取締役は、「(今後)作業量は、これまでの1.5〜3倍になるかもしれない」と見る。

下水道管の調査・診断を高度化するための技術開発も加速する。共通するのは人工知能(AI)の活用だ。日水コンはAIによる損傷検知や劣化予測技術の巨大管への適用について、東亜グラウト工業はAIによる衛星画像解析技術の下水道分野への適用について、それぞれ検討を本格化させた。

背景には、複数の下水道関係者が指摘するように、過去の調査時に陥没現場の下水道管の腐食劣化を過小評価し、補修の必要性を見抜けなかったという疑念がありそうだ。実際には下水に含まれる硫化水素由来の劣化が進み、コンクリートが薄くなって陥没事故を招いた恐れがある。

異業種からの参入も相次いでいる。シャープは陥没事故後、下水道管のコンクリートの腐食劣化を画像処理で判断するシステムの開発に着手した。AIの実装も検討する。

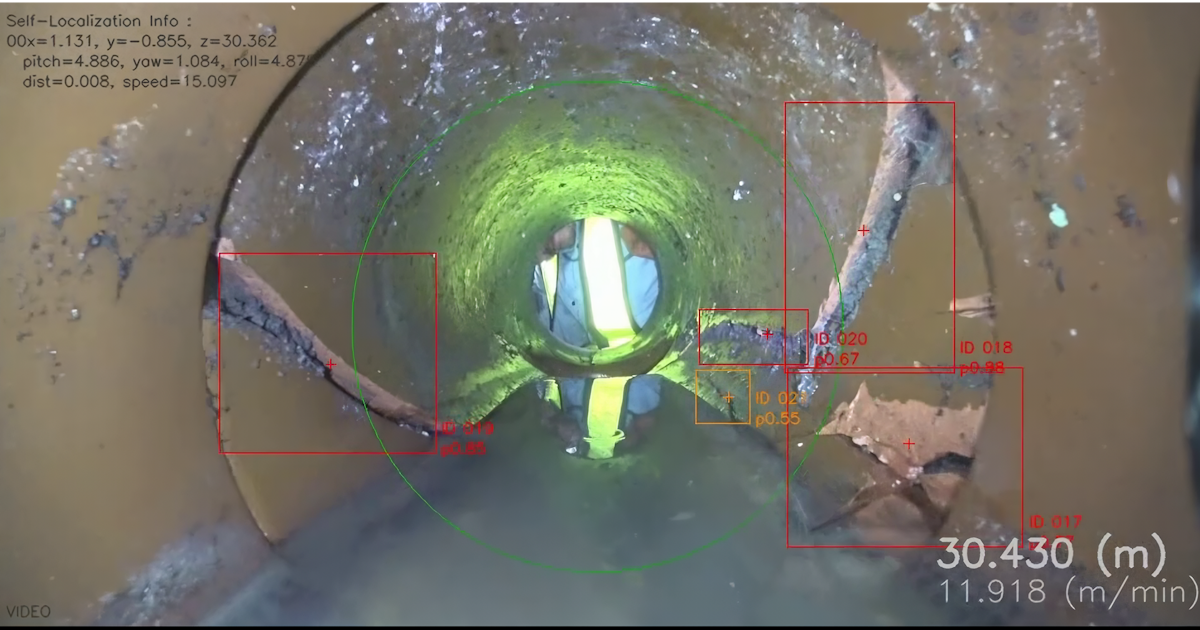

同社は18年ごろから下水道管調査に活用できる画像処理技術の開発を進めてきた。自治体での活用実績がある「管路検査支援システム」は、カメラ調査機器で撮影した映像から管内の走行位置を算出し、どこに異常があったのかを正確に割り出す。下水の水位が高い時に水中調査機器で撮影した映像を鮮明化する「光学的水面下調査技術」の研究開発も推進。この技術と腐食判断技術は、支援システムへの導入を検討している。

またスタートアップの天地人(東京・中央)は、調査記録や修繕履歴などを基にAIで下水道管の劣化を予測する技術の実証を開始し、25年末のサービス化を目指している。

ただし、下水道管の劣化予測にAIを活用することは、技術的な難しさが残る。特に巨大な管では内部のデータを持っている自治体が少なく、腐食劣化をAIで予測しようとすると精度が不足する恐れがあるからだ。

下水道管のAI劣化予測技術を開発して複数の自治体で実証したフラクタジャパン(東京・中野)。同社の井原正晶事業開発部長は、「(事故を受けて)現行のシステムの再構築を考えている」と打ち明ける。腐食劣化の予測は難度が高いので、予測対象の変更を検討する。

東亜グラウト工業の桑木大輔執行役員は「管内の詳細なデータを取得するためには、人が内部に入って試験体を採取することなどが必要」と話す。同社は腐食した場所を特定し、下水道管の内側に補修材を挿入する「更生工法」を得意とする。

八潮の陥没現場は管内の流量が多く、人が中に入って調べられなかったとされる。自身も管内での作業経験が豊富な桑木氏は「たとえ水位が膝上くらいであっても流されそうになる危険な作業」と打ち明ける。

そこで、注目を集めるのがドローンの活用だ。ドローン関連サービスを手掛けるリベラウェアとブルーイノベーションは、作業員が入れなかった八潮の事故現場でもドローンを飛ばすことができた。前者は転落したトラックの運転席を発見。後者はドローンで管内の3次元測量を行い、地上からでも管内の詳しい状況がリアルタイムに分かったという。

両社ともに事故後、自治体や建設コンサルタントなどからの問い合わせが相次いでいる。ブルーイノベーションの熊田貴之社長は「現在下水道分野へのドローンの活用は実証段階だが、今回で有用性が明らかになった。今後、国交省が導入促進策を講じて活用が一気に広がるのではないか」と期待する。

下水道管のメンテナンスは公共事業なので、こうした新技術の導入が進むか否かは、下水道を管理する自治体に対して国交省がどの程度資金支援するかに左右される。複数の下水道関係者によれば、これまでも自治体からAIやドローンの導入に向けた相談を受けたことがあるものの、費用面がネックとなって断念したことが多々あるという。国交省が新技術の導入支援を強化したとしても、導入そのものが目的化して、効果が分からない「お粗末な技術」の活用が横行するリスクもある。

そうした問題解決に期待がかかるのが、政府が打ち出した官民パートナーシップ(PPP)の新方式「ウォーターPPP」だ。原則10年の長期契約で、下水道管の維持管理と更新を一体的にマネジメントする。契約時の見積もりよりも事業費を減らせれば、その分を官民双方に配分する「プロフィットシェア」を導入。民間企業の新技術導入による効率化を促す。

ただ、ウォーターPPPにも課題はある。今回のような大規模な事故が発生した場合の責任の所在だ。事故の責任を自治体が負う従来の公共事業と異なり、水道料金の設定以外のほぼ全ての業務を民間企業に委託する形となり、天災や資材高騰など想定外のリスクが生じると、官民の間で責任分担の問題が生じる。

賠償金など経済的な負担にも直結するだけに企業にとっては大きな事業リスクとなるが、ウォーターPPPに関するガイドラインには責任分担に関する対応方針は明記されておらず、案件ごとに協議して決めることになっている。ウォーターPPPを前提にした陥没対策の検討を始めた、前田建設工業を傘下に持つインフロニア・ホールディングス(HD)。同社総合インフラサービス戦略部の大塚淳部長は「今一度、官民のリスク分担を明確化すべきだ。このままだと企業がウォーターPPP参入に二の足を踏む可能性がある」と警鐘を鳴らす。

下水道は国民の生活水準を維持するために不可欠なインフラだけに、民間の知恵と技術を結集させるための制度整備は待ったなしだ。

(日経ビジネス 佐藤斗夢)

[日経ビジネス電子版 2025年5月14日の記事を再構成]

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。

詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/