極寒でも命をつなぐ。南極の氷山下に豊かな生態系

生命は過酷な環境下でも、なんとかして生き延びる道を見つけるんですね。

科学者チームが巨大な氷山分離後の海底を詳しく調べたところ、驚くほど多様な生物群を発見し、巨大な氷塊が周囲の環境に与える影響に関する従来の見解を覆しました。

氷山の下に活気に満ちた生物コミュニティ

A-84があった海底で発見された海綿動物Image: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute調査対象になった東京23区の80%くらいある巨大な氷山「A-84」は、もともと南極の棚氷の一部だったのですが、その下にはびっくりするほど生き生きとした生物群が広がっていたそうです。

ポルトガルのアヴェイロ大学に所属する研究者であり、遠征隊の共同主任科学者であるPatricia Esquete氏は、英国南極研究所(BAS)のプレスリリースで次のように述べています。

「こんなにも美しく活気に満ちた生態系が見つかるとは思ってもいませんでした。

生物の大きさから判断すると、私たちが観察した生物群集は、数十年、あるいは数百年前から存在していたと思われます」

深海探査機が届ける新発見

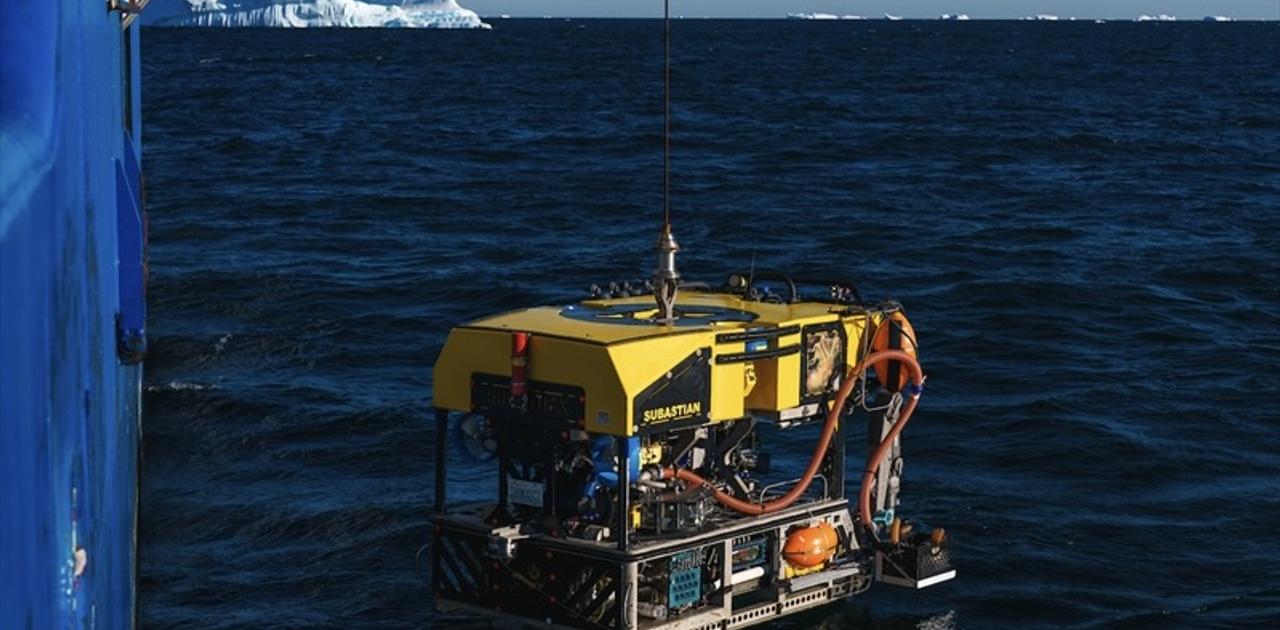

A-84があった海底で発見されたタコImage: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute510平方kmもある氷山がなくなったおかげで、研究チームは遠隔操作探査機(ROV)「SuBastian」を使用して、水深1,300mの海底を詳細に調査できたといいます。その結果、大きなサンゴや海綿動物が、コオリウオやウミグモ、タコなどの他の生物に生息環境を提供していることを発見しました。

今回の画期的な発見は、シュミット海洋研究所の調査船「R/V Falkor (too)」に乗船していたチームによってもたらされました。調査船は、海底に隠された生命の神秘を次々と明らかにしており、未知の海底領域の地図作成や、タコの繁殖地を捉えるなど、さまざまな成果を上げてきたそうです。

氷山(分離前は棚氷の一部)が居座っている間、その下の生物は生存するために必要な栄養素を上層から得られません。

そこで研究チームは、海流が棚氷の下に生息する生物の生命維持にとって重要な役割を担っているのではないかと仮説を立て、縮小する氷床のより広範囲のデータも収集しました。氷床の縮小は、その下に生息する動物たちにとって懸念材料になっています。

遠征隊の共同主任科学者であり、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究者であるSasha Montelli氏は、同じリリースでこう述べています。

「南極氷床の融解は、海面上昇の主な要因です。

私たちの研究は、最近起こっている変化をより長期的な文脈で捉え、将来的な変化の予測能力を向上させるために極めて重要です。そしてその予測は、実行可能な政策立案に役立ちます。この重要なデータの分析を継続すれば、間違いなく新たな発見があるでしょう」

棚氷の消失は憂慮すべきですが、科学者にとっては逆に普段アクセスが難しいエリアを調査できるチャンスでもあります。ROV SuBastianとR/V Falkor(too)は、その旅が終わるまでに、生命が細々と生き延びている極限環境について、新たな驚きをもたらしてくれることでしょう。