RGBパネルで色域が劇的改善!? 4K有機ELレグザ「X9900R」はどこまでキレイになった?

50型以上の大画面有機ELパネルを採用した有機ELテレビを日本国内向けに発売したのは、LGが最初だった。2015年のことだ。

大型有機ELパネルの量産化に最初に成功したのがLGディスプレイだったので、まあ当然の流れではあった。

LG式有機ELパネルは、大型パネル量産時にのしかかる技術的困難を、画質や消費電力の方面で多少妥協することで量産化に漕ぎ着いた。その妥協とは、具体的に言えば「全面・白色サブピクセル構造」(WOLED)という特徴に現れていたわけだが、当初、負い目だったこの部分も、度重なる工夫と改善で、徐々に改良されてきた経緯がある。

そして今年、2025年から実用化が始まった“第4世代OLEDパネル”は、そうした負い目を根本改善に向けて歩み出した新世代OLEDパネルとして注目を集めている。そう、緑や赤の発色が弱かったLG式WOLEDパネルに対し、根本的な改善を行ってきたのだ。

この新パネルを採用した有機ELテレビは、LG以外のメーカーでは今年、パナソニック、TVS REGZAからリリースされている。今回はTVS REGZAの55型4K有機ELレグザ「55X9900R」を借りることができたので、取り上げることにしたい。

昔、有機ELテレビは「軽くて薄くて、省電力に優れる」なんていう“憧れ”で語られたものだが、実際には液晶テレビと同等かそれ以上に重いし、消費電力も大きい。まあ、理由は色々あるが、実際の製品では、展示イベントのプロトタイプ品のようにはいかないということだ。

55型サイズの55X9900Rは、ディスイプレイ部の寸法は1,223×55×728mm(幅×奥行き×高さ)。重さは21.3kg。梱包箱から一人で取り出すことはできるが、2階に持って上がり、設置台に合体させるのはさすがに一人では無理だった(笑)。設置は2人以上で行ないたい。

スタンド部は、400×265mm(幅×奥行き)の平面タイプ。重さは3.7kg。画面がはみ出てもよければ、この面積の台さえあれば設置は可能である。スタンド部をディスプレイ部に組み付けた際の高さは770mm。角度調整は左右に±15度のみ可能。前後の角度調整はない。

画面下辺と接地面までの隙間は実測で40mm。

電源が落ちた状態で、本機を眺めると、室内情景の映り込みは極めて少ないことに気が付く。新開発の「アドバンスド低反射ARコート」の恩恵であることは間違いない。

いわゆる普通のアンチグレアとは異なり、表示面は鏡面加工的なクリアな表示面にもかかわらず、外光低減性能に優れた表示面となっている。表示面がノングレア加工されていると、画素写真が拡散光でボケ気味になるのだが、本機はそれがない。フォーカス感の優れた表示と、室内情景の少なさを両立しているのは立派である。

画面のベゼル幅は上辺、左右辺は6mm、下辺は41mmであった。まずまずの狭額縁デザインである。

スピーカーは、贅沢にも14スピーカー構成を誇る。メインステレオ2chを、フルレンジ+ツイーターの左右セットで駆動。サラウンド用のサイドスピーカー2chもフルレンジ+ツイーターの左右セットで駆動する。

セリフ用センタースピーカーはデュアル駆動。サブウーファーもデュアル駆動、イネーブルドスピーカー用に2基。これで合計14基、総出力は170Wとなる。当然、Dolby Atmosに対応し、その再現力は5.1.2chに及ぶ。実際に、配信系映画コンテンツでは、迫力のサウンドが楽しめた。

総計14スピーカーが織りなす迫力の音圧感は素晴らしかったが、ベーシックな2chのステレオサウンドに関しては、各スピーカーの再生音の一体化したHi-Fiモード的な音響モードが欲しかった。

サウンドモードと調整機能が一杯有りすぎて、どれが最もベーシックな2chステレオ再生に適したモードなのか? が分かりにくかっただけかもしれないが。

いずれにせよ、ゲームや映画など、Dolby Atmos主体で本機のサウンド機能を活用したい人には、このスピーカーシステムは嬉しいとは思う。

定格消費電力は390W。同画面サイズの液晶機と比較すると1.5倍近く高い。年間消費電力量は173kWh/年と、同画面サイズのミニLED液晶機よりも高い値となる。

本機の接続端子群は全て“左側面”に集約されている。背面側に接続端子はない。壁掛け設置などにおいては「背面側に接続端子があると使い勝手が悪い」という声も少なくない。側面接続端子は、そういった向きのユーザーには好評を得られそうだ。

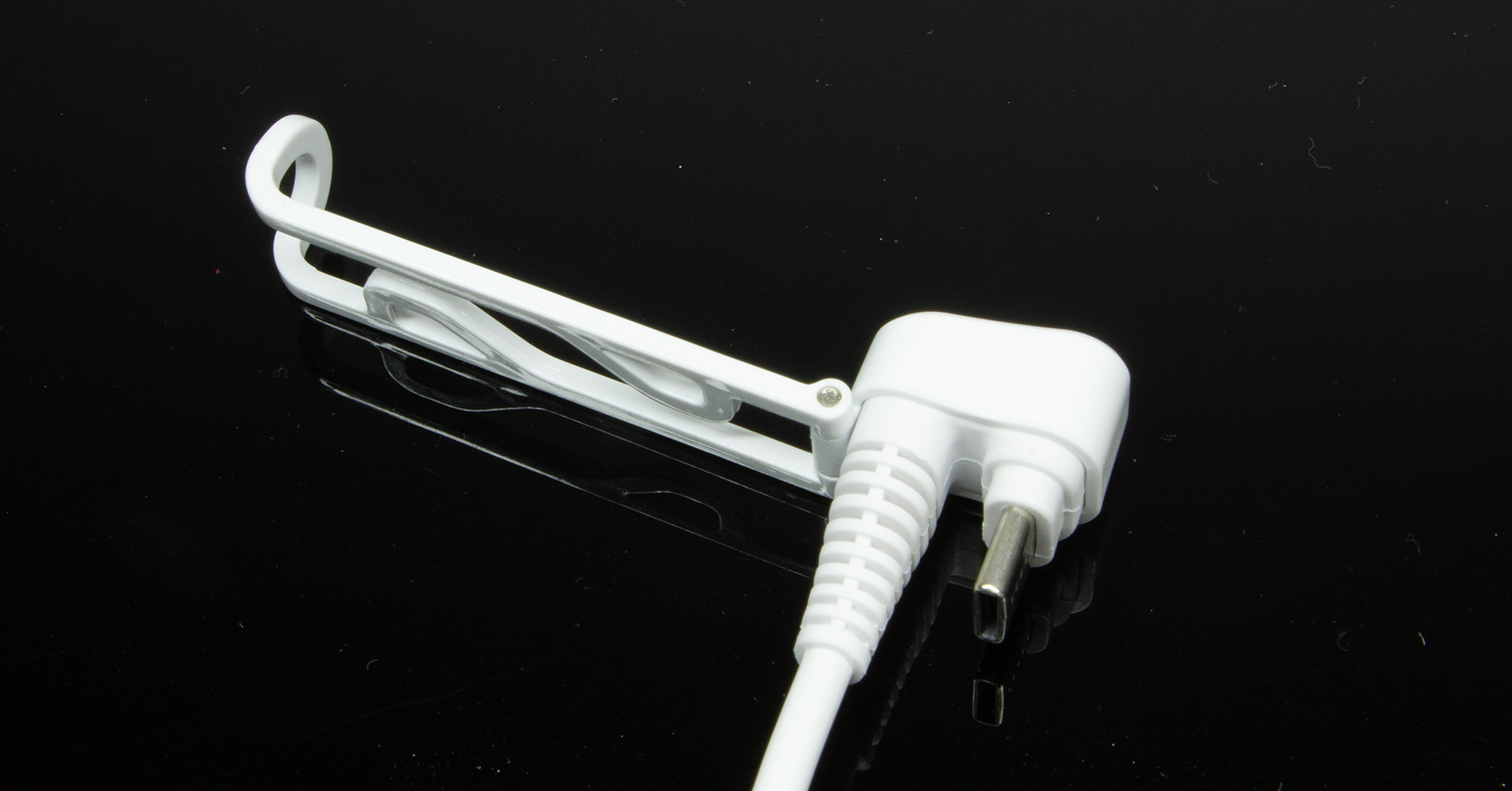

そういえば本機は、電源ケーブルに別体式を採用している。つまり、ディスプレイ部の本体側に二芯電源端子があり、付属のケーブルの長さに不満がある人は、市販品のものが利用できるのだ。電源ケーブルの品質や長さにこだわりたいマニアックな人には朗報だ。

ただ、タイムシフト録画用HDDの2つのUSB 3.0端子やテレビアンテナ端子(地デジ×1、BSデジタル×1)が、側面の上部に集中しているのがちょっと解せない。

タイムシフト用HDDは抜き差し頻度が低いし、HDD類はなるべく、X9900R本体の近くに置きたいはずなので、これらのUSBケーブルは、側面最下部にあった方がゲーブル長的にも設置の折りには親切なはずだ。

またアンテナ端子も抜き差し頻度は低いので、これまた上の方にレイアウトされている理由が分からない。意外と理由は単純で、よくある基板レイアウト上の都合なのかもしれない。

とはいえ、接続端子の側面集約化は、テレビの背面に首を突っ込まず、接続端子にアクセスができるのは嬉しいポントである。

HDMI端子は4系統を装備。HDMI 2.1規格の4K/HDR/120Hz~144Hz信号をサポートするのはHDMI1、2。ARC/eARCはHDMI2のみが受け持てる。Nintendo Switch 2の非圧縮PCMサラウンドをAVアンプに出力したい場合は、AVアンプと本機の接続にHDMI2を使う必要があると言うことだ。

無線LANは、Wi-Fi6(IEEE802.11ax)まで対応。LAN端子は100BASE-TXを1系統配備する。

この他、光デジタル音声端子、通常録画用HDDのUSB 3.0端子、AV周辺機器/汎用USB機器接続用のUSB 2.0端子を1系統配備。ステレオミニのヘッドフォン端子も装備する。

リモコンは、近年のレクザのデザインを踏襲したものを採用。リモコンの最上部はビデオ配信サービスのショートカットボタンが列ぶ。

電源オン操作で、地デジ放送が表示されるまでの所要時間は約2.5秒。HDMIへの切り替え所要時間は約3.0秒だった。切り替え速度は普通といったところ。

設定メニュー表示が、従来のレグザが採用してきたレイアウトのものと、横方向にクイックメニュー的なモダンなメニューが展開するものと、両モードがクロスオーバーした操作系になっているのが面白い。

旧来からのレグザユーザーはクラシカルモードの方が馴染みやすいだろうし、他機種から移ってきた新規レグザユーザーは、モダンメニューの方が取っ付きやすそう。

テレビ製品でメニューデザインを複数搭載している事例はそれほど多くないが、WindowsなどのPC OS、一部のスマートフォンOSでは、ユーザーの好みに合わせてUIを切り換えられる機種も存在する。

家電製品と言うよりIT機器と言っても過言でない、複雑怪奇な機能を持つテレビ製品では、こうしたUIデザインは今後、当たり前になっていくのかも知れない。

そうそう。今回の評価では、筆者が2023年に導入した私物のレグザ「55X9900M」側のタイムシフト機能にアクセスすることができる「タイムシフトリンク」機能の活用をテストしてみた。

この機能のおかげで、X9900M側でタイムシフト録画された番組を、評価中のX9900R側の画面で楽しむことができた。

自宅のネットワークに複数のタイムシフト対応レグザがあれば、それぞれのレグザのタイムシフト機能で録画させるチャンネルを分散させれば、1台でタイムシフト録画できる上限の6チャンネル以上の全録もできるようになるし、かなり便利である。複数のレグザを家庭内に持つユーザーは是非活用すべき機能だと思う。

現在のレクザ人気には、「ゲームはレグザ」というブランディングが成功したことが大きい。最近は、競合機も低遅延性能を高めており、以前のような“レグザ一強状態”ではなくなってきてはいる。

とはいえ、最新レグザにおいても低遅延性能が維持されているのか? という点を気にしている潜在ユーザーは少なくないはずだ。

ということで、画質モードを「ゲームモード」にして、倍速モードを「オフ」と「スムーズ」とでそれぞれの入力遅延時間を測定してみた。

「ゲームモード」入力遅延の計測結果

オリジナルフレームをそのまま表示する最低遅延モードでは、計測結果はリフレッシュレート60Hzで1.8ms。144Hzでは0.8msにまで短縮する。

ちなみに、計測機器の仕様上、計測解像度のバリエーションが少ないが、入力遅延の測定においては、基本的には、解像度モードの違いは無関係なので、別解像度でも同じリフレッシュレート設定ならば、入力遅延速度は変わらない、という理解でいい。

筆者自身は、これ以上の計測値に直面したことはあるので「業界最速値だった」と大げさには騒げない。しかし、これらの計測値は「ゲーミングモニターと同等の低遅延性能である」ということは断言できる。しかも、リフレッシュレートを上げれば上げるほど低遅延になっているので、PCゲーマーは、常時144Hzでプレイしたいところ。

レグザであれば、今もゲーミングモニターとテレビの一台一役が成り立つことだろう。

ところで、2024年レグザは測定値に違いが出ていた「ゲームセレクト」モード(ゲームジャンルごとに画質をチューニングしてくれるモード)だが、2025年レグザはどれを選択していても遅延は実測では同じだった。

X9900Rが採用する4K有機ELパネルの画素写真を下に示す。

写真がとても鮮明なのは、表示面の平面性が特に優れているからだ。冒頭でも述べているが、室内情景の写りこみが少ないのに、ここまでの鏡面加工パネルなのは驚きだ。低反射光学フィルムの技術もここまで来たか、と驚かされる。

LG式有機ELパネルでは、全サブピクセルを白色有機ELで構成し、RGBカラーフィルターを組み合わせて、フルカラー発色をさせていた。これが、LG式有機ELが「White OLED」の頭文字を取ってWOLEDと呼ばれる所以である。

“全画素が白色有機EL”とはいっても、最初のLG式WOLEDパネルでは、実態としては「青色有機ELに黄色蛍光体を組み合わせたもの」、いわゆる白色LEDにかなり近い構造だった。このため、赤や緑発色に弱さがあった。

そこで、第2世代WOLEDでは、蛍光体を活用するのをやめて、特別レシピの燐光性ドーパントで黄色(文献によっては黄緑)の有機EL発光層を形成させて、これと青色純色OLEDと組み合わせて白色の発光特性の改善を行なった。

第3世代では、各有機EL画素の迷光をマイクロレンズアレイ(MLA)技術を利用して視聴者側に光路を補正して高輝度化と高コントラスト化を実現。LGディスプレイではマーケティングブランド名としてMETAパネルと名付けていた。

そして、今回のレグザX9900Rで採用されたのが、LGディスプレイの最新の第4世代有機ELパネルになる。

最大の進化ポイントは、長らく黄色発光層で賄っていた、赤と緑の純色を、独立した赤緑の有機EL発光層に置き換えたことにある。この改善により、赤と緑の純色のスペクトラム特性が改善されて色域が拡大されることとなった。

ここまでの解説の理解を深めるためには、LGディスプレイが公開している公式解説動画を参照頂きたい。

本稿では意図的に「RG発光層搭載の第4世代WOLEDパネル」と呼称するが、LGディスプレイは、このパネルを「第4世代OLED」だとか「プライマリーRGBタンデム」などと呼んでいる。

一方、レグザのカタログでは「RGB4スタックパネル」と呼称している。

「4スタック」の“4”はどこから出てきたのか? と思う人もいそうなので補足解説しておくと、LG式のWOLEDパネルは、第2世代から輝度改善のために、青色発光層は2層に増量されているのだ。つまり、第2世代と第3世代のWOLEDパネルは、2つの青色発光層と、単一の黄色発光層とからできていたことになる。

今回の第4世代パネルでは、この黄色発光層を、赤と緑の2つの単色発光層に分離したので、青2層+緑1層+赤1層で総計4層の発光層を持つことになったのだ。そこで“4”スタックと呼んでいるわけである。

LGディスプレイの呼称「プライマリーRGBタンデム」では、青色発光層が2つあることは隠れてしまっている。LGディスプレイ自身は「赤緑青の3原色の発光層がある」ことのアピールに注力した呼び名を優先させているのかもしれない。

実際、LGグループ自身もこの新パネルの呼び方には揺らぎがある。

今回の第4世代WOLEDパネルをLG自身が「META 3.0パネル」と呼んだとされる一部報道はあるのだが、最近では、METAブランドで、この第4世代WOLEDパネルを結びつけるのに消極的になっているようだ。

ナンバリング的には、第4世代WOLEDパネルは、META 3.0パネルとなるため、バージョンが3なのか? 4なのか? 正直分かりにくい。しかも、第4世代WOLEDパネルは、META 2.0パネルで採用されたMLA(マイクロレンズアレイ)は非採用なのだ。

MLA機構のイメージとペアリングされたMETAブランドが、第4世代WOLEDパネルの実情を表していないので、あまりよいブランディングではないとLGグループも気が付いたのかもしれない。

ちなみに「MLAは輝度向上には貢献するが、室内が明るい時には、MLAが逆にその外光に起因した黒浮きをもたらすことが分かった」とのことで、今期の第4世代WOLEDパネル採用有機ELテレビ製品でMLA採用機はないとされている。

と、ここまでを踏まえた上で、RG発光層搭載の第4世代WOLED採用のX9900R(2025年モデル)と、黄緑発光層搭載の第2世代WOLED採用のX8900K(2021年モデル)の画質モード「映画プロ」のスペクトラムを比較してみよう。

緑のスペクトラムピークは、X8900K比で40%近く向上しているし、赤との分離感は段違いだ。青との分離感は「微改善」といったところだが。

一方、赤のスペクトラムでピークがもっこり出現したことは感動的だ。LG式WOLEDとは思えないほどである。赤領域は、液晶パネルに見劣りすることもなくはなかったので、劇的な改善と言うべきだろう。

以下に、X9900Rの他の画質モードも示しておくが、傾向としては「映画プロ」と同じことが分かるだろう。

次に、X9900RのCIE色度図を示す。計測画質モードは「映画プロ」だ。

比較用に、LG製の第3世代WOLED(META 2.0)パネルのゲーミングモニターのCIE色度図も示しておく。

ご覧の通り、緑と赤の方向に対して色域が結構広がっているのが分かるだろう。これが、赤緑発光層の威力だ。

階調特性(EOTF)については、画質モード「映画プロ」と「モニター」にて計測。結果は以下のようになる。

両方とも、階調カーブの形状自体はよく似たものとなっているが、細かく見ていくと異なっていることに気がつく。

「映画プロ」は暗室での視聴を想定しているためなのか、最大輝度は1,200nitオーバーくらいで飽和させていて、漆黒付近の暗部階調もほぼリファレンス値に近い値をなぞって、暗がりの階調を生み出している。

「モニター」では、室内照明下での汎用性を重視してか、暗部輝度はやや持ち上げ気味となるが、その分、高輝度までコントラストを稼げるように、と1,700nitオーバーまで高階調を表現している。

用途や視聴環境に応じて、適した画質モードが選択できるのはありがたい。

定点観測的に行なっている4Kブルーレイ映画の画質評価は、いつものようにUHD BD『マリアンヌ』の冒頭、夜のアパートの屋上で展開する偽装ロマンスシーンをチェック。画質モードは「映画プロ」と「モニター」の両方で視聴した。

一部の有機ELテレビ製品では、夜空を漆黒に落とし込んでしまっているものもある中で、X9900Rでは、ちゃんと漆黒の夜空に浮かぶ、数層の雲の陰影をそれっぽく描き出せていた。

薄明かりの中の人肌の陰影にも違和感はない。HDRカラーボリュームの作り込みのきめ細やかさを感じる。

HDR映像特有の自発光表現もリアリティ満点。高輝度表現にも階調が現れているので、「単純にハイコントラスト」という感じではなく、高輝度表現に深度を感じられるのだ。自動車のテールランプの輝きも、多階調で描画されることにも感動した。

この『マリアンヌ』もそうだったが、全体的に、HDR映像は、高階調の表現力が美しいモニターモードに見応えを感じた次第だ。色味もモニターモードの方が説得力を感じる。

X9900RのVODボタン経由でNetflixの『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』を視聴した。

X9900Rは、Netflixの画質も良くチューニングされており、RG発光層追加の新パネルらしい、全体的な発色の良さを感じられたのはもちろんのこと、なにより黒人の登場人物の肌の質感のリアリティに驚嘆した。

肌の表面の色黒さがきめ細かい階調で描かれているだけでなく、ちゃんと透明感までをも感じられるのは、この暗色界隈に、よほど高いダイナミックレンジがなければ表現できない。立派である。

あと、レグザにプリレインストールされたNetflixプレイヤーの機能のおかげなのかどうかは不明だが、字幕の輝度が映像よりも数段、低くなっていて見やすかった。このプレイヤーとてもよく出来ているので、字幕位置の調整機能も欲しいと感じた。

LGディスプレイでは、第4世代WOLEDパネルは、MLA構造を排除したことで一世代前のMETA 2.0パネルよりも暗部の沈み込みが強化されたという説明をしている。

果たして実際にそうなのか? を、UHD BDの画質評価ソフト「The Spears & Munsil UHD HDRベンチマーク」の「StarField」テストで確認してみた。

このStarFieldは、宇宙空間を模した漆黒の背景の中を、星に見立てた無数の高輝度な輝点が、奥行き方向から手前に3Dスクロールしてくるだけのテスト映像だ。

輝点は1ピクセル程度の小さいものだが、高輝度ではあるので、自発光パネルでないと、その輝点の周囲を明るくさせてしまう。ところが、X9900Rでの表示映像は、輝点だけが明るく輝いており“背景の漆黒さ”と、“輝点の輝き”が高次元で両立できていることを確認した。

また、こうした3Dスクロール映像表現では、前フレーム位置の輝点の残像が残ると、全体的に流星のような見え方になってしまう。この点についても本機は問題なし。前フレーム位置の輝点は瞬間的に消えてしまうため、動体表現についてもかなり“切れ”が良かったと思う。

それから、今やこの機能を、どの程度のユーザーが利用しているか分からないが、倍速駆動モードにおけるフレーム補間技術の品質もチェックしてみた。テストには、前出のベンチマークテストに含まれる「Stock Ticker」を使用。

ディスオクルージョン(動体物が遮蔽物から出現する表現や、遮蔽物へ侵入する表現)では、多少エラーが出ることもあるが、それ以外の状況では、違和感のないレベルの補間フレームを生成できていた。

筆者個人としては、映画やゲームなどでの実用はお勧めしないが、しかし、この程度のエラーレートなのであれば、YouTubeやテレビ放送をカジュアルに楽しむ向きには常用しても問題はないと感じた。

これまで、大画面サイズの有機ELパネルはLG式WOLEDパネルが、その代名詞的存在となっいた。

名だたる日本メーカーが大型有機ELパネル開発競争から撤退していく中、国費1,000億円以上を投資して、各メーカーからの有機EL技術者を集め、「日の丸有機EL」として設立されたJOLEDだったが、いろいろあって2023年に倒産。事業は「日の丸液晶」と呼ばれるJDIに引き継がれたが、あまり明るい話題は聞こえてこない。

有機ELパネルはこのままLG式WOLEDのみとなるのか……といった状況下で、今度は、サムスンが青色の単色有機ELパネルに、量子ドット技術を組み合わせた量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)の量産に成功。大型有機ELパネルに新しい選択肢が誕生した。

量子ドット技術の恩恵で発色性能は、LG式WOLEDを上回ることが取り沙汰されるようになり、2023年以降、有機ELパネルは「LG式WOLED対サムスン式QD-OLED」の戦局に移行した。

競争はいいことだ。これまで、発色性能については進化をほぼ停滞させていたLG式WOLEDが、今回、RG発光層を追加した新世代WOLEDパネルへと進化したのだ。

今回の評価では、測定値としてはもちろん、実際の映像表示の発色を見ても、確かにその進化ポイントが目に分かる形でその違いを実感できた。その新パネルを採用したレグザは、今期、注目のモデルとなっていくことは間違いないだろう。

気になった点を挙げるとすれば、たしかに、黄緑発光層と比較して、緑と赤のスペクトラムピークは立ち上がりも良くなり分離感も改善されたものの、量子ドット系技術採用映像パネル(QD-OLEDや量子ドット液晶)のスペクトラムと比較するとやや及ばない、と言う印象を持つかもしれない。

これは、青色有機EL素材が励起一重項状態(量子力学における電子のスピン状態)の「蛍光」なのに対して、緑や赤の有機EL素材が励起三重項状態の「燐光」だから、と言われている。

分かりやすくざっくりと説明すると「燐光の方が、蛍光に比べて輝度が低めで応答速度も遅い」ということだ。

「だったら赤や緑の蛍光有機EL素材を使えばいいじゃないか」と思うかもしれないが、まだ実用化されていない。というか、「応答速度と輝度を求めるならば、量子ドット技術を活用した方がマシ」というのが、現在の技術水準での最適解となっている。

実は量子ドット技術では、その光の波長変換応答速度は蛍光と同等レベルだし、光の波長の変換効率もそこそこ優秀なのだ。

ではなぜ、LGディスプレイは量子ドット技術をWOLEDに適用しなかったのか。これは筆者も正解はわからないが、推測はできる。

それは生産効率だろう。

少なくとも、今世代で量子ドットを採用しなかったのは、RG発光層の追加は、実質、発光層の増設(≒入れ替え)だけで実現できるので、現在のパネル製造工場のまま量産できる。ここを優先したからだと思う。

性能的な視点で見ると、将来的に量子ドット技術へ移行する可能性は否定できない。しかし、その前に、赤の発光層を増量するのをLGならやってくるかもしれない。まあ、消費電力はさらに上がりそうだが。

いずれにせよ、今後の有機ELテレビは、発色性能競争においても、デッドヒートが繰り広げられることだろう。