アフリカ重視の森喜朗氏〝鶴の一声〟「若く元気いいのを送れ」 戦後最年少50歳で大使に 国際舞台駆けた外交官 岡村善文氏(31)

公に目にする記者会見の裏で、ときに一歩も譲れぬ駆け引きが繰り広げられる外交の世界。その舞台裏が語られる機会は少ない。戦後最年少(50歳)で大使に就任し、欧州・アフリカ大陸に知己が多い岡村善文・元経済協力開発機構(OECD)代表部大使に、40年以上に及ぶ外交官生活を振り返ってもらった。

思わず、ため息漏れる

《在ウィーン国際機関日本政府代表部に勤務していた2008年夏、本省直通の電話が鳴った》

林景一氏=東京都中央区(古厩正樹撮影)受話器を取ると、林景一官房長(後に英国大使)でした。ウィーン勤務も長くなり、官房長からの電話といえば、人事異動の話。「本省に戻ってこい」との声を期待したのに、返ってきた言葉は、「君には次、(西アフリカの)コートジボワールに行ってもらいたい」でした。

「ああ、そう来たか…」と思わず、ため息が漏れた。

私はフランス語専門の外交官として、数多くある仏語圏アフリカの大使館に送られて当然だったのに、この年齢までアフリカ勤務をせずに済んできた。「もうアフリカ勤務はないだろう」と密かに思っていたものの、やはり逃れられませんでした。

「君、大使だよ、大使!」

「でも変だ。私の年次を考えた場合、アフリカのどの大使館にも私のポストはないはずだ」と思い、林官房長に聞くと、「君、大使だよ、大使!」と言われました。

《青天の霹靂の人事だった。大使といえば、58歳ぐらいで任命される慣例だった》

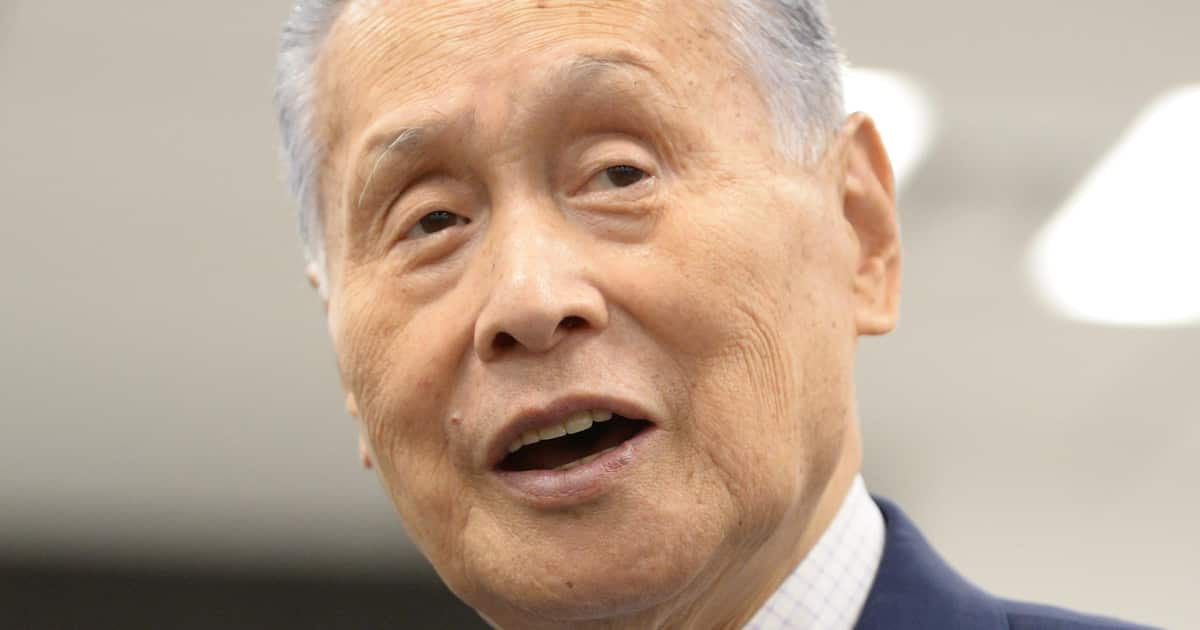

私はまだ50歳になったばかり。私が大使になるのはまだ先のはず。私と同時に、1期先輩の片上慶一さんと越川和彦さんをそれぞれ、駐ガーナ大使と駐アンゴラ大使に任命するという。これはアフリカ外交に熱心な、森喜朗元総理の発案ということでした。

「アフリカに退官間近の大使ばかり送っているから、アフリカ外交に熱が入らない。大使をしてから本省幹部で戻ってこれる、若くて元気の良いのを送れ」という鶴の一声でした。

紛争地の経験で選ばれた

ラグーンの真ん中にたたずむコートジボワールの最大都市、アビジャン《さっそく、コートジボワールとはどんな国か調べた》

旧フランス植民地の国で、00年から内政が混乱し、02年から内戦に突入。最大都市アビジャンでも武力衝突が発生したため、私の前任の大使は2年前、待避したまま離任していた。和平合意ができて情勢も落ち着き、改めて大使を送ることになったのです。

それでもまだ、紛争が再発する危険はある。そこで、ルワンダやコソボなど紛争地の経験がある私に白羽の矢が立ったのだと思います。

拍子抜け

《08年9月、現地に赴任した》

街も人の心も、紛争のせいで相当荒れていると予想して着任したのに、平穏で普通の国。街には活気があり、人々は温和で紳士的。近代的なスーパーがあり、食品も生活物資も手に入る。本当に最近、紛争を経験した国なのか、と拍子抜けしました。

間もなく、日本の大使として、バグボ大統領に信任状を捧呈しました。バグボ氏は00年に大統領に選出されて以来、5年の任期をとうに過ぎたのに、選挙をせず大統領として居残っていた。ただ、彼1人が悪いわけでなく、選挙ができないという特殊事情もありました。

バグボ氏(ロイター=共同)選挙をするための有権者名簿が作れないという、日本では考えられない事情です。そもそも誰がコートジボワール人なのかはっきりしない。

アフリカは大陸で、人々は昔から国境におかまいなく行き来し、1960年の独立以来、北隣のブルキナファソやマリなどから、多くの移民労働者が流れ込んでいました。その割合は居住人口の4分の1。彼らはコートジボワール人といえるのかどうか。こうした問題が政治化し、有権者名簿が作れなくなってしまったのです。

「うさぎ追いし」、「かの山」

《国とは何か、国民とは誰のことか-。これはコートジボワールに限らず、アフリカの多くの国々が苦悩している命題だ》

植民地の宗主国に切り分けられた地域が国になっても、現地の人には実感がない。多彩な部族、異なる言語を抱え、社会風習も価値観も違う。国の一体性が弱い中、各国大統領は国全体を率いていかなければならないのです。

日本はこの問題に悩まない、幸せな国です。「自分は日本人だろうか」と、ほとんど誰も考えない。どこに行っても日本語が通用するし、みんな桃太郎と浦島太郎が誰かを知っている。「うさぎ追いし」と歌えば、「かの山」と応えます。

日本という国がいつできたか、誰も言えない。「ここは日本ではない」という地域はない。国の一体性に、これほど疑問を持たない国は、実は世界では珍しいのです。

「早く大統領選を実施せよ」

コートジボワールのカカオ農家この問題がこじれ、コートジボワールは南北に分裂していました。「再び南北を統一しなければ」との意見で大方、一致してはいたが、そのための大統領選をどう行うかは悩ましい。

南出身の人が大統領になるのか、北出身者がなるのか次第で、得をする人、損をする人が大きく分かれる。政治の駆け引きが激しくなり、暴力に訴える連中も出てくるため、大統領選を安易に実施できない。「不可測で面倒な成り行きになるなら、現状維持でいいじゃないか」「とりあえず生活はそこそこ安定している」というわけで、バグボ大統領の任期が3年過ぎても、大統領を選び直そうという機運になっていませんでした。

《ただ、国際社会はそうした状態を許さなかった。「民主主義を回復しなければ」「早く大統領選を実施せよ」との声が高まった》

国際社会、特に先進国は、自分たちの選挙や政治制度がどこの国でもうまくいくはず、と考える。しかし、国の一体性が明確ではない、社会秩序や諸条件が整っていない国では、そんなに簡単な話ではない。

国連は、コートジボワールの和平プロセスを進めるため、「国連コートジボワール活動(UNOCI)」という平和維持活動部隊を出していました。和平プロセスの最終的な〝出口〟は大統領選です。とにかく大統領選を実施すること、これが国際社会の至上命題でした。

待ち受けていたのは戦争

私も日本大使として、国際社会の側です。フランスや米国の大使、国連の代表たちに負けじと、「大統領選を実施しなさい」と声高に唱えました。

それから2年近くの曲折を経て、2010年、ついに大統領選が実施された。国際社会は、平和が到来する、と思っていました。ところが選挙がもたらしたのは何と、戦争だったのです。(聞き手 黒沢潤)

<おかむら・よしふみ> 1958年、大阪市生まれ。東大法学部卒。81年、外務省入省。軍備管理軍縮課長、ウィーン国際機関日本政府代表部公使などを経て、2008年にコートジボワール大使。12年に外務省アフリカ部長、14年に国連日本政府代表部次席大使、17年にTICAD(アフリカ開発会議)担当大使。19年に経済協力開発機構(OECD)代表部大使。24年から立命館アジア太平洋大学副学長を務める。