合併症のない急性B型大動脈解離の長期予後をデータサイエンスで初めて解明

順天堂大学健康データサイエンス学部の大津 洋 准教授を中心とする生物統計家・データサイエンティストチームが、血管外科医、循環器内科医らと連携し、下行大動脈より下の血管の壁が解離する(裂ける)「B型大動脈解離*¹」の患者に対して、胸部大動脈ステントグラフト内挿術(TEVAR)*²と従来から行われている薬のみによる治療法の長期予後を、保険請求データベースを用いて初めて大規模に解明しました。本研究は、従来の医師主導の研究とは異なり、生物統計学を基盤としたデータサイエンスの手法を用いて大規模医療データを解析することで実現した画期的な成果です。従来の薬のみによる治療法において大動脈関連イベント*³が時間とともに持続的に蓄積することが明らかになり、この疾患における継続的な医療管理の重要性が示されました。また、TEVARを受けた人と薬のみによる治療をした患者の間で、B型大動脈解離に伴う合併症や死亡率に大きな差はみられず、血管破裂などの重い合併症も増加していないことが明らかになりました。本研究は、データサイエンティストと臨床医の新しい協働モデルを示し、実臨床データによる医療技術評価の新たなモデルケースとして国際的な注目を集め、進行中の世界的なランダム化臨床試験の重要性を裏付ける成果です。

本論文はBMJ Surgery, Interventions & Health Technologies誌のオンライン版に2025年8月4日付で公開されました。

本研究成果のポイント

● 【確立したこと】 データサイエンティストと臨床医の新しい協業モデル

生物統計家・データサイエンティストが研究を主導し、心臓血管外科医・循環器内科医と連携する学際的研究体制により、従来の研究では時間がかかる全国規模・長期追跡を実現。

● 【解明したこと】 疾患の長期予後パターンを数値化

合併症のないB型大動脈解離患者4,995例の60ヵ月追跡により、従来治療での大動脈関連イベントの持続的蓄積(19.9%)と新治療TEVARの長期安全性を実証。

● 【実証したこと】 医療技術評価の新たなパラダイム

実臨床ビッグデータを活用した長期安全性評価手法を確立し、他の疾患・治療法評価への応用可能性を示す国際的な医療技術評価の新標準モデルを提示。

背景

大動脈解離は、心臓から出る大きな血管(大動脈)の壁が裂け、血液が本来と違う場所に流れてしまう病気です。B型は、裂け目が心臓から遠い下行大動脈にあるタイプで、急に起こり、胸や背中に強い痛みを伴います。この病気には2つの型があり、臓器の血流が止まるなどの合併症がある「comolicated型」*⁴では、TEVARによる治療が勧められ、合併症のない「uncomplicated型」*⁵では、従来は薬で血圧を下げる治療が標準とされてきました。

近年、uncomplicated型でも診断から15~90日(亜急性期)にTEVARを実施することで将来のリスクが減る可能性があるとして注目されていますが、その長期的な安全性については、まだはっきりした答えがありませんでした。従来、このような大動脈疾患の長期予後研究は主に外科医による限定的な症例報告や単施設研究に留まっていました。本研究では、生物統計学・データサイエンスの専門家が研究を主導し、血管外科医、循環器内科医らが臨床的観点から協力する学際的研究体制を構築し、全国規模での包括的な評価を可能としました。

内容

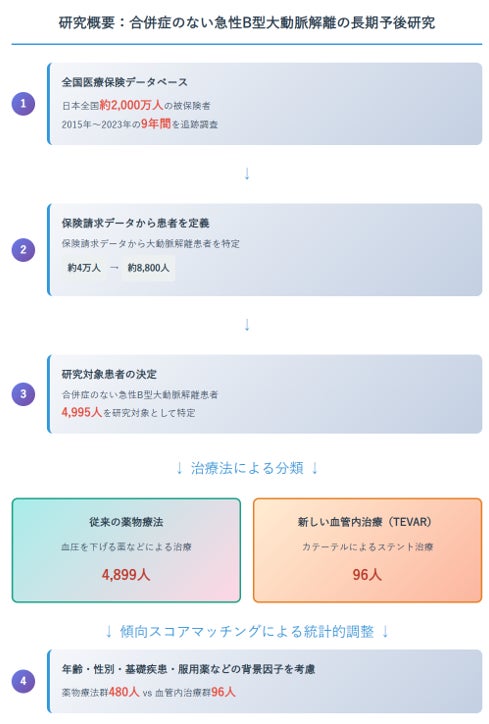

研究グループは、JMDC社*⁶が提供する保険請求データベースを用いて、2015年1月から2023年12月までの9年間にわたる、合併症を有さないuncomplicated型B型大動脈解離患者4,995例の長期予後を詳細に解析しました。生物統計家・データサイエンティストが研究設計・統計解析を主導し、血管外科医・循環器内科医と連携した、この規模での保険請求データベースを用いた長期追跡研究は、これまでに報告がなく、約2,000万人の被保険者を含む包括的なデータベースから抽出された患者群は、日本の実臨床における治療実態を反映しています。

対象患者のうち96例が亜急性期にTEVARが実施され、4,899例が薬物療法を実施されました。生物統計学の手法である傾向スコアマッチング*⁷により、TEVAR群96例と薬物療法群480例の背景が似通った患者同士を比較するグループを構築し、最長60ヵ月間の長期追跡を行いました。

【重要な発見】

従来治療の長期予後が初めて明確に

本研究により、従来の薬物療法を受けた患者群では、大動脈関連イベントが時間に依存せず一定の割合で持続的に蓄積することが初めて定量的に示されました。60ヵ月累積発生率は19.9%に達し、この疾患が継続的な医療管理を必要とする慢性疾患としての側面を持つことが明らかになりました。

新しい医療技術の長期安全性を確認

TEVAR群では、60ヵ月の長期追跡において脳血管疾患、対麻痺、腎機能障害などの重篤な合併症の増加は認められず、この比較的新しい医療技術の実臨床における長期安全性が確認されました。大動脈関連イベントの発生率は21.9%、全死因死亡率は4.4%でした。

治療選択の科学的根拠を提供

両治療法の長期成績を比較した結果、大動脈関連イベントの発生パターンや死亡率に関する詳細な情報が得られ、患者・医療者双方にとって治療選択の重要な科学的根拠が提供されました。この結果は、現在進行中の国際的な大規模ランダム化比較試験(IMPROVE-AD、SUNDAY、EARNEST研究)の実施根拠を強く支持するものです。

今後の展開

本研究は、生物統計家・データサイエンティストと臨床医の新しい協業モデルを実証した画期的な成果です。従来の医師主導による限定的な症例研究では不可能だった全国規模・長期追跡を、全国規模の医療データを統計学的に解析する手法で実現し、医療技術評価における新たなパラダイムを確立しました。この学際的アプローチにより、TEVARという新しい治療法の長期的な安全性評価と、従来の薬物療法における大動脈関連イベントの持続的蓄積パターンの解明が可能となりました。

確立された研究手法は、心血管領域以外にも他の疾患や治療法の評価にも広く応用可能であり、実臨床ビッグデータを活用した医療技術の長期安全性モニタリングシステムの構築につながります。特に、従来の臨床試験では評価が困難である稀な長期合併症や、多様な患者背景における治療効果の評価において、このデータサイエンス主導の研究モデルは国際的な医療技術評価の新標準となることが期待されます。現在進行中の国際的なランダム化比較試験に対しても、この手法で得られた実臨床エビデンスが重要な科学的根拠を提供しています。

研究者のコメント

大津洋准教授(主任研究者): 「本研究は、データサイエンティストが主導し、臨床医と連携した新しい研究モデルの成果です。従来では不可能だった全国規模の長期追跡により、この疾患の真の姿が初めて明らかになりました。この学際的アプローチが、医療技術評価の新標準となることを確信しています。」

用語解説

*1 B型大動脈解離:大動脈弓部より末梢の大動脈に生じる血管壁の剥離。大動脈の破裂や臓器への血流低下、解離によりできた瘤の拡大など、合併症がある場合は命にかかわるため緊急の手術が必要となる。。

*2 胸部大動脈ステントグラフト内挿術(TEVAR:Thoracic Endovascular Aortic Repair):2000年代に導入された比較的新しい医療技術で、血管内からステントグラフトを挿入して大動脈を修復する低侵襲治療。合併症のあるB型大動脈解離では標準治療だが、合併症のないB型大動脈解離での適応は世界的に議論中。

*3 大動脈関連イベント:大動脈破裂、再手術、死亡、臓器への血流低下(臓器虚血)、麻痺といった医学的に重要な事象。

*4 complicated型:臓器への血流が止まるなど、生命に関わる合併症を伴うタイプの大動脈解離。

*5 uncomplicated型:上記のような重篤な合併症を伴わないタイプの大動脈解離。

*6 JMDC社:株式会社JMDC ( https://www.jmdc.co.jp/ ) 。

*7 傾向スコアマッチング:観察研究において、治療群と対照群の背景因子を統計学的に調整し、より公平な比較を可能にする生物統計学の手法。

原著論文

本研究はBMJ Surgery, Interventions & Health Technologies誌のオンライン版に2025年8月4日付で公開されました。

タイトル:Long-term outcomes of initial thoracic endovascular repair versus medical therapy in acute uncomplicated type B aortic dissection: real-world evidence from a nationwide claims database in Japan– a retrospective cohort study

タイトル(日本語訳):合併症のない急性B型大動脈解離に対する胸部大動脈ステントグラフト内挿術と薬物療法の長期成績:日本の全国レセプトデータベースによる実臨床エビデンス- 後ろ向きコホート研究-

著者:Yuki Kimura, Hiroshi Ohtsu, Naohiro Yonemoto, Nobuyoshi Azuma, Kazuhiro Sase

著者(日本語表記):木村 友紀1)、大津 洋2,3)、米本 直裕4,5)、東 信良6)、佐瀬 一洋1)

著者所属:1)順天堂大学大学院医学研究科臨床薬理学・レギュラトリーサイエンス、2)順天堂大学健康データサイエンス学部、3)早稲田大学総合研究機構医療レギュラトリーサイエンス研究所、4) 富山大学医学部医学科 医療統計学講座、5)順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学、6)旭川医科大学血管外科学

DOI: 10.1136/bmjsit-2024-000361

本研究は日本医療研究開発機構(AMED)JP24mk0121299(大津、木村)、日本学術振興会科学研究費JP18K12134(佐瀬、大津、米本)、JP23K07536(佐瀬、大津)、厚生労働省JPMH20FA1018(佐瀬、大津、東)、JPMH23KC2002(佐瀬)の支援を受けて実施されました。研究にご協力いただいた皆様に深謝いたします。