「襲われるかも…」女性候補が怯えたデマ、震えるほど怖かった有権者の妄信 SNS×選挙に抱く危機感

3

先月の東京都議会議員選挙で、「攻撃を受けるかもしれない」と不安を抱える候補者がいた。選挙期間中にSNSにデマを拡散され、街頭演説中にはデマを信じた人から「人身売買をしている」などと暴言を受け続けた。

選挙活動に欠かせないものとなったSNS。参議院選挙でもSNSには様々な情報が広がり続けている。候補者と有権者の距離を縮める役割もあるが、その一方で飛び交う情報の質が課題となっている。 (テレビ朝日報道局 笠井理沙)

夫に関するデマが拡散 妄信した人から怒号

東京都議会議員選挙の告示を控えた、先月10日。現職の駒崎美紀都議(都民ファーストの会)は、不安を抱いていた。

不安の原因はSNSで拡散された誤った情報、デマだ。発端は2024年1月ごろから 広まった駒崎さんの夫に関するものだった。 駒崎さんの夫は国内の特別養子縁組を支援する認定NPO法人を運営しているが、SNSで「海外への養子縁組で金儲けをしている」というデマが流れ始めた。夫のNPO法人が海外で養子縁組をしたという実績はなく、根拠のない投稿が繰り返されたという。

その影響は妻の駒崎さんにも及んだ。デマが広がり始め半年が経ったころ去年7月 の都議会議員補欠選挙では、街頭演説中に「人身売買をしている」と通行人から怒鳴られた。SNSではデマが拡散され、掲示板の選挙ポスターが破られた。駒崎さんは当選したが、「攻撃」はその後も続いた。

「震えるほど怖かった」 大声で詰め寄る男性

「 お前の夫は赤ちゃんを海外に売り飛ばしている」。今年5月、街頭演説をしていた駒崎さんに男性が大声で詰め寄ってきた。一緒に活動していたボランティアスタッフは離れた場所にいたため、駒崎さんが一人で対応したが「身体が震えるほど怖かった」という。

SNSのデマについて、駒崎さんの夫は投稿者を刑事告訴、投稿者は「侮辱罪」で起訴されている。SNSの事業者にデマの削除を要請したが、削除されたケースはほとんどなかった。

先月の都議選中、 駒崎さんはJR赤羽駅前で街行く人に声をかけ支持を呼び掛けていた。「攻撃」を受けた場合でもすぐに対応できるよう、駒崎さんにスタッフがついて行動するようにした。またSNSでの発信は必要最低限に留め、デマの投稿が減ることを期待した。

しかし、懸念していた通りの「攻撃」は続いた。SNSで選挙活動の様子を投稿すると、続けてデマが投稿される。駒崎さんの名前と写真を使った「なりすましアカウント」も確認された。街頭演説中には何度も「人身売買をしている」などと大声で詰め寄られた。掲示板の選挙ポスターがなくなった場所もあった。

公職選挙法では、候補者の虚偽の情報をSNSで拡散することや、演説を妨害することを禁じている。駒崎さんは選挙期間中のデマの投稿や、街頭演説中の妨害行為について、警察に被害届を提出することを検討した。しかし被害届を出せたのは、選挙ポスターが剥がされた件についてだけだった。人手が足りず、全ての証拠を集め、被害を申請することはできなかった。

今回の選挙で、駒崎さんは選挙区トップの得票数で再選を果たした。しかし、「 非常に残念ですが、偽の情報を信じて、私に投票しないという選択をした人も一定数いたと思っています」と話した。

「立候補する人が少なくなる」 候補者が抱く危機感

駒崎さんは2019年に北区議会議員選挙で当選、政治家としてのキャリアをスタートした。埼玉県戸田市の職員として働いてきた経験を活かし、地域社会をより良くしたいという思いを訴えてきた。「身近な議員でありたい」とSNSで日々の活動を発信したり、地域の人とメッセージをやりとりしたりすることにも力を入れてきた。

しかし、SNSでは有権者に最も伝えたい実績や政策よりも、デマや駒崎さんを誹謗中傷するような投稿が次々と拡散されていった。

選挙が終わり、SNSのデマは減った。しかし、駒崎さんは今後もデマや誹謗中傷が付きまとうと感じている。

デマや誹謗中傷は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪などに当てはまる。またSNS事業者に対しては、情報通信プラットホーム対処法で権利が侵害される投稿があった場合、投稿の削除など対応の迅速化を義務づけている。しかし「表現の自由」の観点からどのような行為や情報を規制するのか、線引きが難しいという指摘もある。

選挙期間中のデマや誹謗中傷については、国会でも対策が議論されている。与野党は選挙関連のSNSの投稿について収益化を規制する案などを議論したが、結論が出ないまま参議院選挙を迎えた。

「民主主義の崩壊」指摘も 有権者も変化必要

拓殖大学の岡田陽介教授(政治学)は、SNS上でのデマや誹謗中傷は、民主主義の崩壊につながると指摘する。

選挙で候補者を選ぶことで、自分の意思を反映させることが出来る「民主主義」。判断材料となる情報にデマや誹謗中傷が紛れ込むと有権者が正しい判断をしにくくなり、また「攻撃」によって候補者の演説が中断されることは、有権者が候補者の主張を聞く機会を奪う。候補者が「攻撃」を恐れ立候補しにくくなることもある。

岡田教授は、多くの情報に触れることができるSNSは有権者が候補者を知る入り口としては有効だとした上で、有権者にも変化が必要だとしている。

※この記事は、テレビ朝日とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。

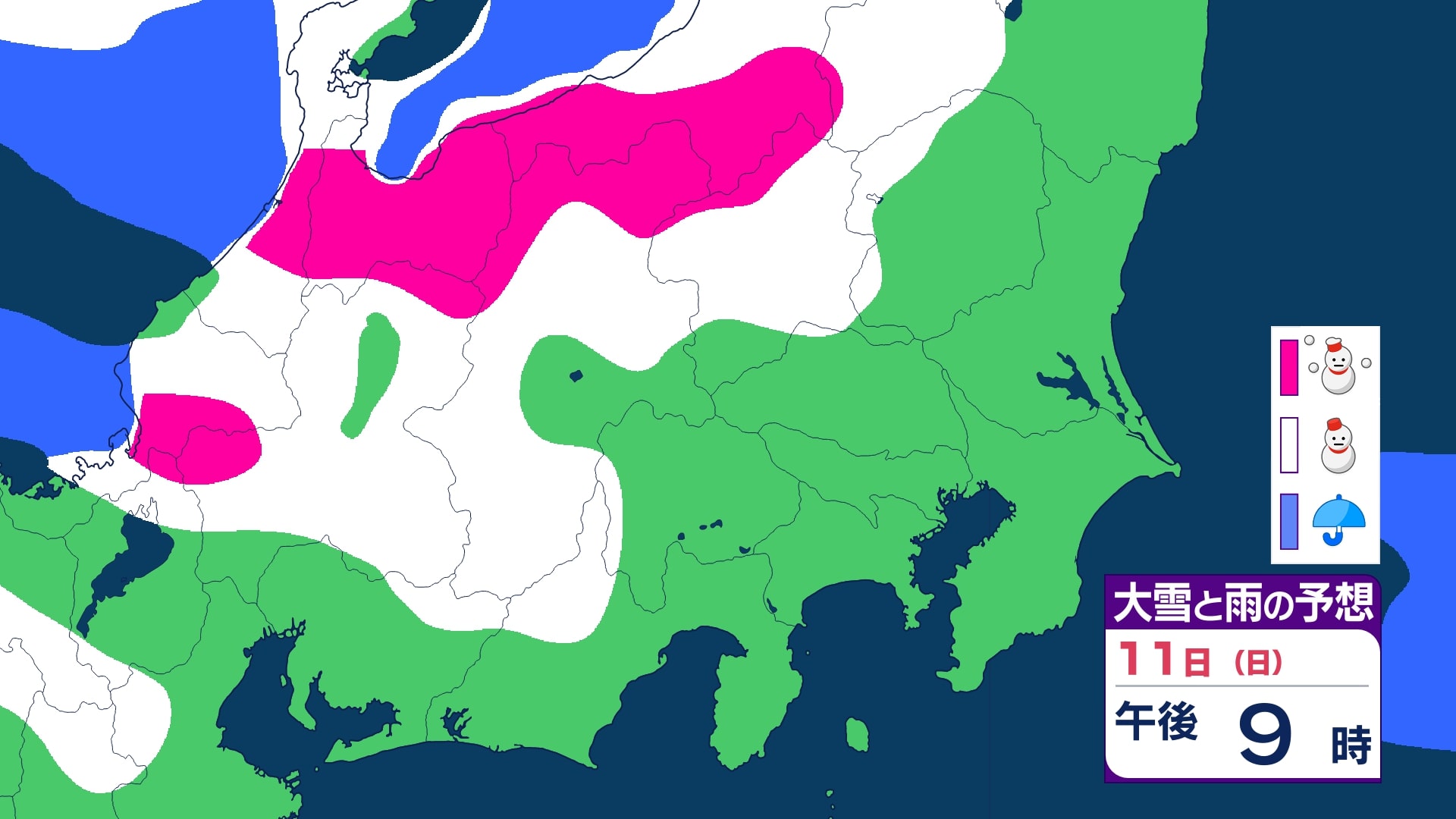

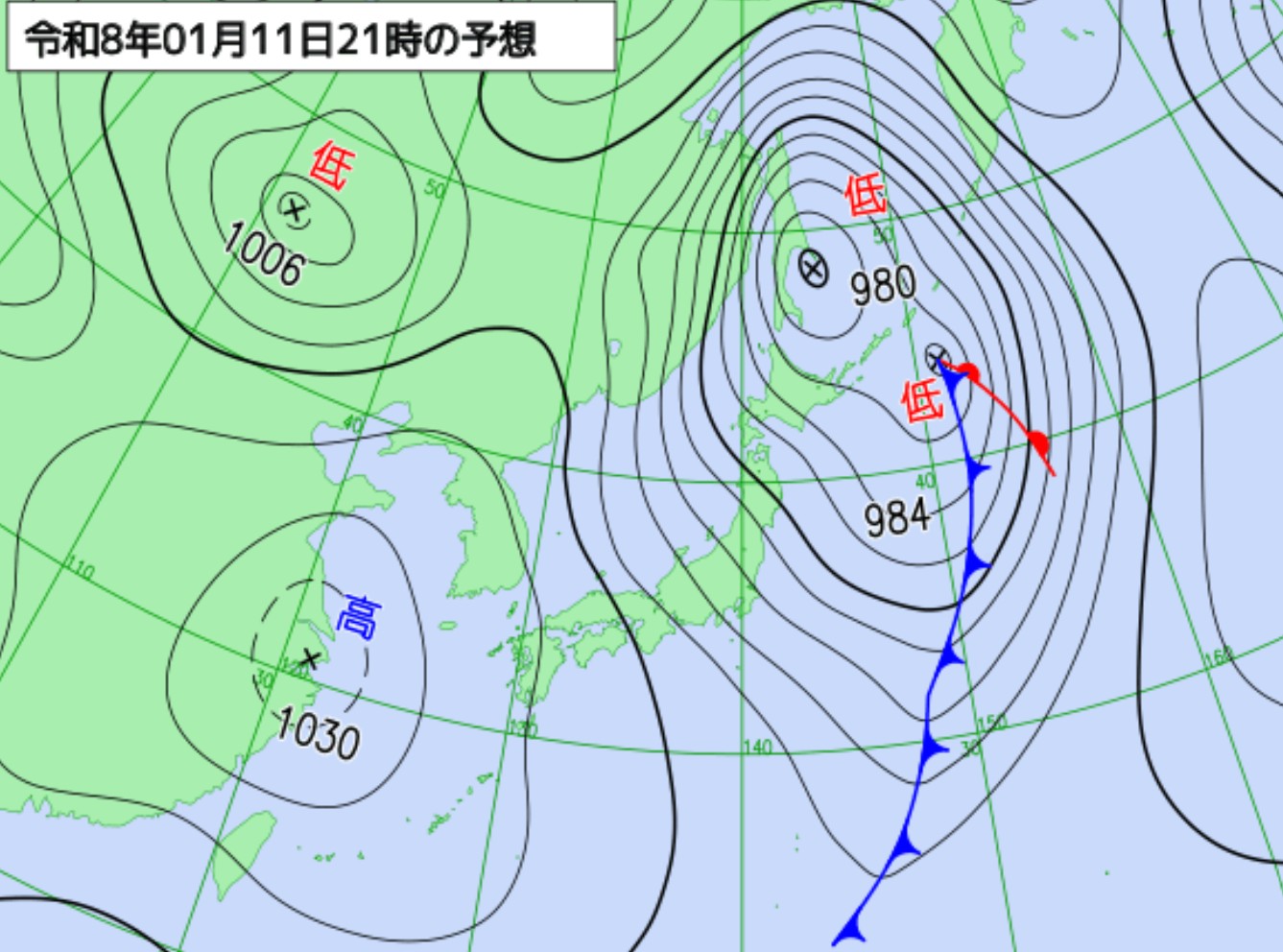

![【大雪】12日夕方にかけて山沿い中心に平地でも、交通障害などに注意[新潟県の天気・気象情報]](https://image.trecome.info/uploads/article/image/ff0aa4da-b6ef-4f71-8f88-a1f635600a26)