ガラスは温度の上下を繰り返すと若返る?―電子状態の変化―

2025.08.29 研究

島根大学材料エネルギー学部の細川 伸也研究員、小林 健太郎研究員、尾原 幸治教授は、広島大学、弘前大学、高エネルギー加速器研究機構、および東北大学の研究者と協力して、金属ガラス(注1)を対象として、液体窒素温度(およそ摂氏マイナス196度)と室温の間を繰り返し上下させることによる若返り効果(注2)によって、ガラスの電子状態が大きく変化することを、放射光(注3)を用いて明らかにしました。

放射光を用いると、物質中に詰まった電子や空いている電子の状態を、元素やその電子軌道(注4)を区別して観測できます。 研究に用いた金属ガラスは重い希土類元素のガドリニウム(Gd)と軽い遷移金属元素であるコバルト(Co)からできており、以前私たちが報告した研究では軽いCo元素が温度の上下を繰り返すことにより、Gd原子の直近の位置からやや離れた場所に若返りによって移動することがわかっていましたが、電子状態を観測することができる4つの電子分光法(光電子分光、逆光電子分光、軟X線吸収分光、軟X線発光分光(注5および6))を用いた今回の研究により、Coの3d電子軌道に所属している電子の状態が大きく変化し、原子配列の変化に対応していることがわかりました。 この研究は、放射光を有効に用いて、若返りによるガラスの電子構造の変化を詳しく観測できることを示しています。

この結果は、オランダで刊行される科学雑誌「Scripta Materialia」に令和7年8月26日にオンラインで掲載されました。

本研究のポイント

- 金属ガラスに液体窒素温度と室温の間を繰り返して上下させる「極低温若返り効果」を起こすことで電子状態が変化することが、放射光を用いた実験で詳しく明らかになりました。

- 電子状態はガラス中の構造の変化に対応して大きく変化することがわかりました。

- この研究は、国内の幅広い研究者の協力によって達成されたものです。

研究の背景

ガラスは一般的に静かに放置すると、例えば体積を減少させてエネルギー的に低い安定な状態へとゆるやかに変化します。これを緩和と言います。一方、外部からの刺激をガラスに与え続ければ、エネルギー的に高い状態へと戻ります。これを若返り効果と呼びます。

最近、温度の上下を繰り返すことで若返り効果があることが知られるようになりました。この現象は通常、液体窒素の低温と室温を繰り返すことによって実験的に検討されますので、「極低温若返り」効果と呼ばれます。 この現象はガラスが不均質であれば、部分によって熱膨張の大きさが異なり、その結果生ずるひずみによってガラスのエネルギー状態が不安定になると考えられていますが、そのような簡単な論理で若返り効果が説明できるかどうかは、まだ解決していません。

最近の私たちの研究で、極低温若返り効果によってミクロな原子配列や振動状態の変化があることがわかりましたが、それが電子状態の変化にも影響するかを探索することは、これまで世界で全く行われていませんでした。

研究の成果

今回の研究では引き続いて、原子配列や弾性的性質に不均質性が大きいと考えられているGd65Co35金属ガラスを対象としました。東北大学金属材料研究所が所有する装置を用いて、銅製の水冷ロール上に高温の液体試料を吹き付けてリボン状の金属ガラスを作製しました。およそ摂氏マイナス196度の液体窒素と室温のエチルアルコールに1分おきに40回繰り返してつけることにより温度を上下させ、試料に極低温若返り効果を起こしました。放射光を用いた4つの電子分光法(光電子分光、逆光電子分光、軟X線吸収分光、軟X線発光分光(注5および6))によって得られた実験結果より、各構成元素に属する電子状態を、その電子軌道(注4)ごとに区別して観測しました。

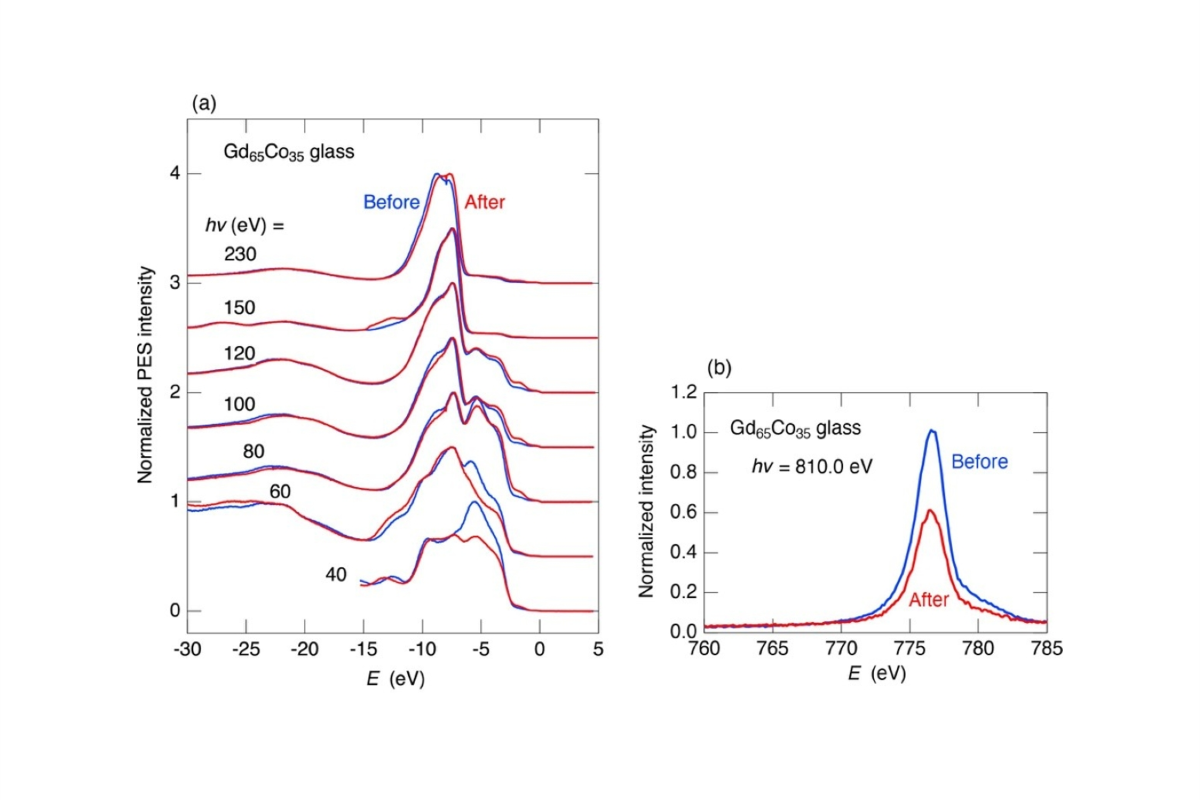

まず、ガラス中に詰まった電子の状態を示します。図1(a)は、Gd65Co35の温度変化の繰り返しの前(青)と後(赤)の光電子分光スペクトルの入射光エネルギー変化を示します。図からよくわかるように、スペクトル形状は入射光のエネルギーによって大きく変化します。これは(注6)に示すように、光イオン化断面積が元素およびその軌道量子数によって大きく変化するためです。また若返り後のスペクトルは、入射光エネルギーが60電子ボルト(eV)以下で-5 eV付近のピーク強度が減少しています。これは光イオン化断面積より、この部分の電子状態密度(DOS)がCo 3d電子状態であることを示し、若返りによってCo 3d状態が大きく変化することを示しています。

図1:温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)光電子分光スペクトルの入射光エネルギー変化および(b)Co 2p-3d励起をしたときの軟X線発光スペクトル

これは、図1(b)に示す軟X線発光スペクトルの変化にもはっきりと見ることができます。このスペクトルは、Co 2p-3d励起による軟X線吸収により生じており、得られるスペクトルは純粋にCo 3d部分DOSに対応していますので、若返りによって起こるピーク強度の大きな減少はCo 3d部分DOSが大きく減少することを証明しています。したがってこれらの実験結果は、以前行った原子配列の研究で、若返りによってCo原子がGd原子から離れているという結果に対応していると考えられます。

次にガラス中の空いた電子の状態を示します。図2(a)にGd65Co35の温度変化の繰り返しの前(青)と後(赤)の逆光電子分光スペクトルを示します。スペクトルは、2つのピークからできています。そのうち低エネルギーのピークだけが、約1 eVだけ低エネルギー側にシフトしています。逆光電子測定では、入射電子のエネルギーは50 eVに固定されており、正逆光電子分光過程での電子と光の関係は似ていると考えられていますので、この逆光電子スペクトルはCo 3d部分DOSを観測していると考えられ、若返りによるスペクトルの変化はCo 3d部分DOSの変化を反映していると考えられます。

図2:温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)逆光電子分光スペクトルおよび(b)Co 2p-3d励起エネルギー付近の軟X線吸収スペクトル

この推察は、図2(b)に示すCo 2p-3d励起による軟X線吸収スペクトルの変化で確認することができます。吸収過程の光学的選択則により、スペクトルは主としてCo 3d 部分DOSを反映しますが、若返りによりピークは1 eV程度低エネルギー側にシフトしています。したがってこれらの結果も、若返りによる原子配列の変化により、Co 3d部分空電子状態もそれと対応した変化をすることが確認できました。

若返り効果がGdの電子状態にあまり影響しないことは、Gd元素に関係する軟X線吸収スペクトルから確認することができます。図3(a)および(b)はそれぞれ、温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)のGd 4p-4dおよび4d-4f励起による軟X線吸収スペクトルを示します。吸収の光学的選択則により、スペクトルはそれぞれGd 4dおよび4f部分DOSを示しています。図から明らかなように、若返り前後でスペクトルは測定誤差と考えられる以上の変化を全く示していません。

図3:温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)Gd 4p-4dおよび(b)4d-4f励起エネルギー付近の軟X線吸収スペクトル

今後の展望

本研究の成果により、以前報告したように温度の上下を数10回繰り返すだけで、不均質性が大きいとされる金属ガラスの原子配列や弾性的な性質の不均質性が大きく変化するだけでなく、それに対応して電子状態も変化することがわかりました。このことは、ガラスはそのミクロな構造、弾性不均質性、および電子状態がその熱履歴によって大きく変化する若返り現象を起こすものであるという、結晶物質では全くあり得ないことを実験的に明らかにすることができました。このことはランダム系の科学に新しい見地を提示することができたと考えています。

若返り現象はガラスにのみ見られるランダム系に密接な現象です。今回の研究成果がすぐに何かの応用に結びつくとはとても考えられません。しかし、ランダム系に関係する多くの研究者の、ガラスを見るミクロな視点を大きく変化させるダイナミックな内容を含んでいることが重要ではないかと思います。今後数多くある金属ガラスに同様な若返り現象が見出され、ガラスの科学に新たな指針が提案されることを期待します。

用語説明

- (注1)金属ガラス

- ある種の合金の液体を急速に冷却すると、液体のランダムな原子配列がそのまま凍結されてガラス状態を作り、金属ガラスになります。当初は、水冷した銅の回転ドラムに液体金属を吹き付けるなど、薄いリボン状のものだけが作製可能で、その応用範囲はトランスの芯などに限られていました。しかしながら、1980年代のPd40Ni40P20の登場により、液体金属を水で急冷する程度で数多くのバルク状の金属ガラスを作製できることがわかり、硬くて磨耗しない小さな金属部品を金属加工ではなく鋳造で作製できるなど応用が広がりました。ガラス形成能の良い金属ガラスを用いることにより、ゆっくりと金属部品が作製できるようになり、より複雑な形状のものを作ることができるようになります。

- (注2)若返り効果

-

前述したように、ガラスは液体を急冷凍結してそのランダムな原子配列が固体となっても凍結されることによって作られます。図4は、ガラス形成の温度(Temperature)と体積(Volume)の関係の模式図を示しました。図の右上の高温の液体(Liquid)を急冷しますと、破線のようにゆっくりと冷却したときの融点(Tm)より低い温度になっても過冷却液体(Supercooled liquid)となって連続的に体積を減少させていきます。温度がガラス転移点(Tg)を下回ると傾きはやや小さくなってガラス(Glass)として凍結されます。ガラスはしばらくの間、焼鈍(Anneal)しておきますと、より体積の小さな状態へと変化します。これが一般的なガラスの「焼きなまし」と呼ばれる変化で、ガラスの持つエネルギーもより低くなります。

図4:ガラス形成の温度(Temperature)と体積(Volume)の関係の模式図

この安定したガラスに外部から刺激を与えて、反対にエネルギーの高い状態に戻すのが「若返り(Rejuvenation)」です。これまでの若返りの研究は、ガラスを押しつぶすあるいはひねるなど、力を加えてエネルギー状態を高くする方法で起こす多くの研究があります。 この研究では、その効果が最近見出された温度サイクルによる若返り効果、「極低温若返り」効果に着目しました。その大きな特徴は、ガラスには部分によってその原子配列や弾性的な性質が一様でない「不均質性」が、その若返り効果を生み出す原点となっていることです。すなわち、温度を上下させることにより、ガラスの膨張、収縮の大きさに部分的な違いが起こり、その結果ガラス内にひずみが生じてエネルギーが高くなっていくというのがその若返りのメカニズムとなっています。もしガラスが均質であれば、温度を上下させても単純に膨張収縮を繰り返すだけで、ガラス内にひずみは生じません。このガラスの不均質性と若返りの関係を実験的に深く追求したのが本研究のテーマとなっていますので、それによりガラス分野の研究者の興味を強くひく内容になっています。

余談ですが、温度を上下させることで状態の変化を観測しているので、一般社会では「劣化」あるいは「老化」現象と言うのではないかと私どもも思わないわけではありませんが、ここでは研究の歴史を踏まえて「若返り」という言い方をあえて保持しています。