第128回:王道にして最新。さらに迅速・高画質を求めたリコー「GR IV」

筆者がリコーGRを使い始めたのは1996年のことですから、来年で30年を迎えることになりますね。ニコンF5と同じくらいの時期でしたか。

初代はGR 1といいました。もちろんこの頃はフィルムコンパクトカメラ、それも高級コンパクトカメラというカテゴリーの中に入るものでした。高級コンパクトカメラの定義というのは、まずここで簡単に言えば、ボディに高級感があり、レンズが高性能であることです。

一眼レフと同時に撮影しても出来あがった写真の見分けがつかないほど、優れたレンズ性能を目標としていましたね。フィルムが同じ性能なのですから、カメラを変えても基本的に同じ調子になります。そのため高い画質を目指すには、レンズ性能を高性能にするしかないわけです。

もともとコンパクトカメラだからといって、一眼レフのレンズと比較して、性能の劣るものを搭載しようという気持ちはエンジニアにもなかったと思いますが、良いレンズを作るにはそれなりのコストがかかります。コストがかかると価格も上がり、一眼レフとの差別化が難しくなるということなのでしょうか。

コンパクトカメラはどうしても廉価に販売することも目標とせねばならないのです。ユーザーの裾野を広げなければならないという目的もあります。廉価にせねばならないというシバリをとっぱらったのがいわば「高級コンパクトカメラ」ということになります。しかし、そのためには機能以上に相応の魅力がなければならず説得力を要しますね。

高級コンパクトカメラの元祖はローライ35ですが、私たちがその存在感を強く認識したのは、コンタックスTやT2あたりからだと思います。T2などチタン外装にするとか、バブル時代の申し子的な存在でした。

カメラを小さくするために35mmフィルムを使うというのが、小型カメラの元祖であるライカの工夫だったわけですね。つまり小さなネガから大きなプリントを得るのはレンズの性能に妥協をしてはいけません。

ところが、なぜか時代を経るごとに35mm判カメラでも大きなカメラのほうがエラいとか、写りがいいなどという伝説がいつのまにかでき上がってしまったように思います。もちろんAEやAFなど機能が増えたこともその理由としてはあると思います。

結論としては高級フィルムコンパクトカメラは、どこへでも連れて歩くことができ、操作が簡便で、かつ高画質の写真制作を可能としていること。そして、露出精度も、ラチチュードの狭いポジフィルムを使用しても満足のゆく精度であること。そして、たまには仲間内の宴会で見せびらかすことができる美しいデザインや外装質感がよく表面塗装や仕上げの高級感、存在感の強いものであること。

そうです。要求はそれなりに多くなってしまいますが、高級コンパクトカメラはデジタル時代になってもその定義は踏襲されました。

さて、リコーGRも高級コンパクトカメラの定義を守りつつ2005年にデジタル化し、さらに2013年からAPS-Cセンサーを搭載したGRとなりました。これも4代目となり、このたび6年ぶりにフルモデルチェンジが行われ「GR IV」として登場しました。

フルモデルチェンジとはいえ、カメラ前面からのぱっと見は前機種GR IIIと見分けがつきづらいGR IVであります。正直、外見で見る限りはどこがどう変わったのか説明するのが面倒なように感じるほどです(笑)。

その昔「何も足さない、何も引かない」というキャッチフレーズのウイスキーのCMがありましたが、もちろん新しいカメラにそれが許されるはずもありません。

ただ、外観では新旧の見分けがつきづらいほど足さない、引かないということは、製品の思想にブレがなく完成度が高いという証ですね。つまり、デザインを変える必然というものがないわけですが、中身を正当進化させブラッシュアップしてゆかねばなりません。GRユーザーのみなさんもよくこのあたりはわかっているらしく、大きなデザインの変化は求めていないということなのでしょう。

GR IVは、前機種GR IIIからイメージセンサーの有効画素数が2,434万画素から2,574万画素へと増え、画像処理エンジンも新しくなりました。

レンズ構成図をみてみますとGR IIIと似てはいますが、最後部に1枚増えて、4群6枚から5群7枚に刷新され、非球面レンズが2枚から3枚になっています。集光レンズやカバーガラスも改良され、より画面周辺まで光量を取り込み、画質が向上しているとアナウンスされています。GRシリーズはカメラ内の画像処理で歪曲収差補正をしておらず、このあたりも光学設計者の気合いというか実直さを感じますね。

公表されていますMTFを見てみますと、周辺までほぼ一直線で、てっぺんを維持します。いわゆる天井に張りつくという形状に近いですから、光学レンズの理想性能に近いものです。当然、鮮鋭性に優れ、画像の均質性に優れることを意味しています。

もっとも前機種GR IIIでもレンズ性能は強力に優れていたので、筆者が不満を感じたことはまったくありませんでした。だから、GR IVになり画質は向上したといわれても、世の中のすべてがひっくり返るほどレンズの性能が向上し、画像が鮮鋭になり、階調再現や色再現が優秀になったのかと言われると正直困ってしまうわけです。

手ブレ補正はGR IIIの3軸4段から5軸6段補正へと進化したので、より強力になりました。これはすぐに撮影時に体感することができます。低輝度撮影時にも、ISO感度を上げずに対応することができますから、高画質を維持することができます。

SR(手ブレ補正)はセンサーシフト方式を採用しているため光学設計に負担をかけてはいません。もっともGR IVは高感度設定時の画質も大きく向上していますから、SRは失敗の救済ではなく、より撮影範囲を広め、表現の幅を拡大するために搭載していると考えるべきです。したがって、SRが優秀だからとカメラのホールディングをテキトーにやってもいいということにはなりません。ちなみに筆者は今回、ISO 800設定を基本として撮影してみましたが、よほど極端に画像を拡大しないかぎり中庸感度設定の画質と見分けがつかない結果になりました。

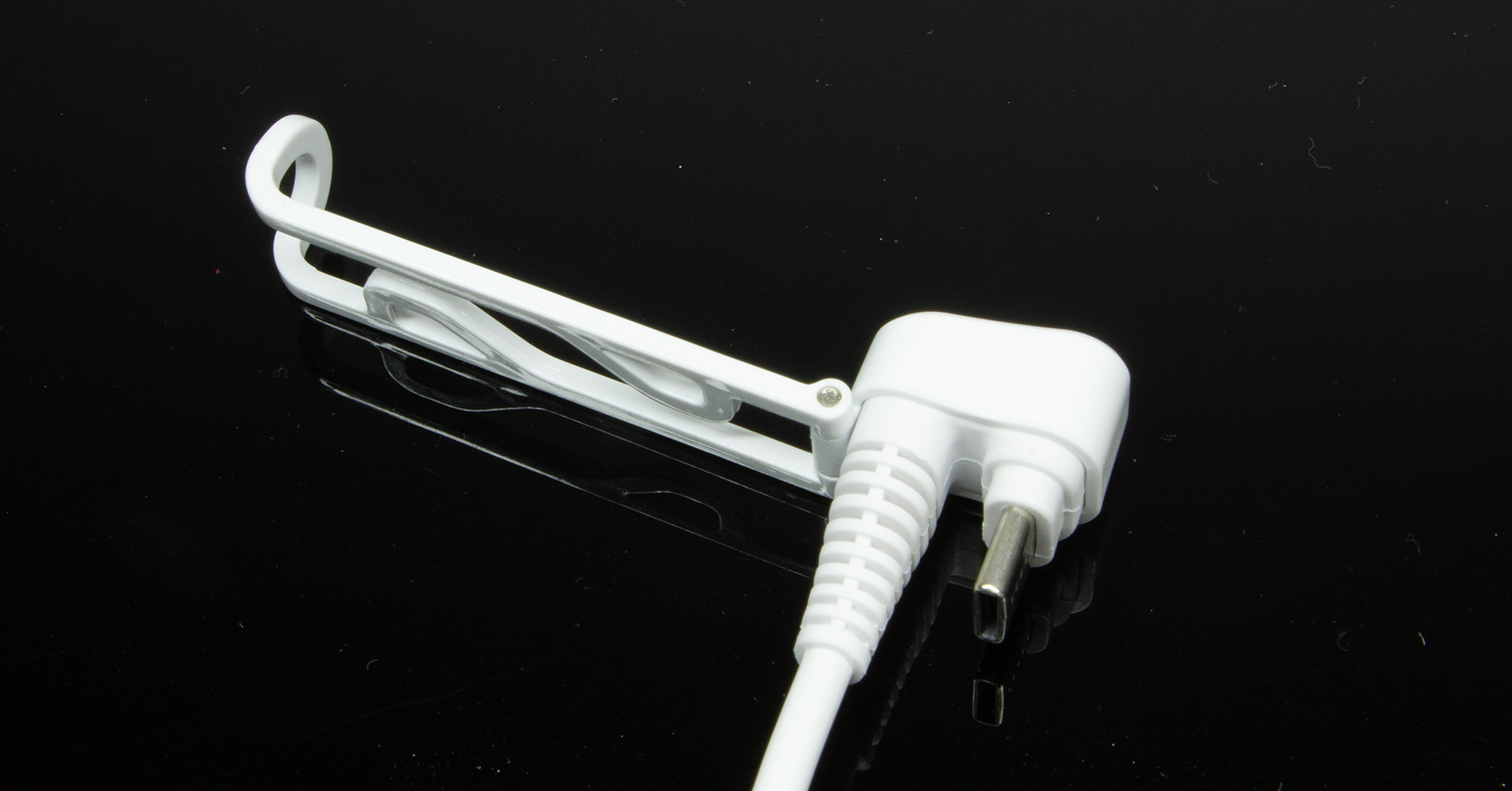

メモリーカードはSDメモリーカードからmicroSDメモリーカードになりました。ウチの車に搭載している安いドライブレコーダーもコレですね。正直、筆者には馴染みが薄いです。microSDメモリーカードは小さすぎて、取り扱い時に行方不明になる危険があるので注意が必要です。

GR IVでは内蔵ストレージが53GBと大容量化しています。これは現在のライカM11-PやハッセルブラッドX2DIIのようにメモリーカードを用意しなくても撮影することが可能であることを意味しています。とても便利ですし、筆者のようなメモリーカードの挿入を忘れてしまいそうになる不注意さんにはとてもありがたいことなのです。

さて、GR IVの使い勝手の話をします。

手にした印象は先代GR IIIとさほど変わりません。ボディの厚みが26.5mmから24.5mmとなりました。GR IIIは常に共にいましたので、鈍い筆者にもボディが薄くなったことはわかります。

ただ、本体重量は大きく変わりませんが、バッテリーが大容量のものとなりましたから総計した重量は少し増しましたが気にするほどの差はありません。

電源を入れると、すっとレンズが出て、さっとバリアが開き、撮影体制に入ります。GR IIIよりも明らかに速いですね。筆者もスナップはよく撮影しますが、バッテリーの消耗をふせぐために、携行時に電源をオフにしていることが多いのですが、この撮影方法では立ち上がりの動作スピードが速いほうが、カメラを気持ちよく使え、シャッターチャンスを逃す心配が減ることは間違いありません。

バッテリー容量が増えたことで、撮影可能枚数も増えていますが、筆者は連続撮影をするとか大量枚数を短時間に一気に撮るということがほとんどないので、ありがたみはそう感じませんが、GR IVを持ち歩く場合は予備バッテリーを持ち歩く個数を今後減らせるかもしれません。これはうれしいです。

GR IIIと比較して、いちばん驚いたのはボディ背面のレイアウトでしょうか。どこか既視感があるなあと思ったら、初代GR、GR IIと似ています。

UIが新機種で異なるのは正直、これも物覚えが悪くなった年寄りには辛いものがありますが、露出補正を縦シーソー型の±表示のボタン形状としたことで瞬時に設定可能になりました。これを便利に感じる人も多くいると思います。筆者は6年間の使用で先代GR IIIにすっかり慣れてしまいましたので、露出補正ボタンに知らずに触れてしまい、意図しない露出補正が設定されてしまい、画像の確認をしたところ、あれれれと思うことも数回ありました。

もっとも、筆者はワイドコンバーター装着したままの超広角専用GRとして、初代GRを現在も愛用しています。だから、そう大きな違和感はありませんでした。どうしてもこの変化がイヤという人には、カスタマイズを利用し、ボタン動作をしない設定にすればよいわけです。

筆者は35mmフルサイズセンサー搭載機はAモード(絞優先AE)を撮影時の基本としていますが、センサーサイズが小さいカメラではPモード(プログラムAE)を基本的な撮影モードとして設定します。レンズの実焦点距離が短いため、被写界深度が深いということもあります。

GR IVでは前ダイヤル操作で絞りの設定を、後ダイヤルでシャッタースピードを変更できますから、いわゆるプログラムシフト(P-Ex)を多用することになります。このプログラムシフトを瞬時に標準プログラムラインに復帰させたい場合は、撮影モードロックボタンを押すことで戻すことが可能です。

GR IVでは、新たにモードダイヤルにSn(スナップ撮影距離優先AE)が追加されています。

Snに設定するとMFに切り替わり、後ダイヤルで撮影距離を、前ダイヤルで被写界深度を3段階(DOF1〜3)から、好みのものを設定することができます。

もちろんこの設定に合わせた適正露出が得られますが、被写界深度の範囲は距離スケールの緑のバー表示で確認することができます。この設定では、いわゆる35mmフルサイズカメラに“28mm”単体レンズを装着し、MFで「置きピン」撮影をするような方法に近いですね。レンジファインダーやMF一眼レフに慣れた、旧来のスナップシューターには嬉しい機能です。

距離スケールの表示は少々、大ざっぱなのは残念ですが、搭載レンズの実焦点距離は18.3mmですから、被写界深度はかなり深いので、フォーカスを大きく外す心配はありません。

どういう場合に有効かといえば、たとえば背面LCDが確認できない祭りのような混乱の現場などで、カメラを頭の上にあげてノールック撮影するような場合には便利に使うことができそうです。

像面位相差AFの速度、合焦率についても、大きな問題はありません。ただ、これはGR IIIの時にもありましたが、状況によっては予測不能というか、フォーカスのエラーが起こることは皆無ではありませんでした。これは原因はよくわかりませんし、筆者のほうに使い方の落ち度があったのかもしれませんので、今後は自分で見直し検証してゆく必要があります。

でも、過去登場したGRシリーズのいずれの機種もファームアップで大きく進化、成長、安定してゆきましたから、AF精度のみならず、各種機能もさらに向上してゆくことでしょう。

GR IVの画質について、先にGR IIIも優秀なカメラだから、大きな差異はないのではないかと書きました。けれども、レンズ性能の進化や優秀な画像処理エンジン「GR ENGINE 7」によって、ぱっと見の印象ですが、とくに透明感が増したように感じます。普段使いのAPS-Cセンサーを搭載したミラーレス機で撮影した画像となんら変わることはありません。

数値性能も重要ですが、最初の印象評価はとても重要だと筆者は考えています。これは高感度領域の画質にも感じることができました。

このようにGR IVの画質は他のAPS-Cセンサーを採用したカメラの中でもトップクラスのものですし、正直、筆者レベルでみても、通常の撮影条件においては、35mmフルサイズセンサーのカメラで撮影した画像と見分けはつきません。高画素化したスマートフォンのカメラの画像のニュアンスともまた異なることがわかります。

このニュアンスの違いこそが画素数や解像度の差異を超えたGR IVならではのオリジナリティを感じる部分でもありますし、存在意義を示したものであります。

スマホアプリの「GR WORLD」の親和性をみると、むしろスマホとGRはうまく共存し、今後も協力してやってゆくいう強い意思を感じるわけであります。

コンパクトカメラの分野でトップであり続けることがGRシリーズの矜持であります。新しいGR IVからもその気概を十分に感じ取ることができたこと、これは長きにわたるGRユーザーである筆者にも大きなヨロコビとなりました。

モデル:ひぃな(@okw_hi_)