ガラスが若返る? - 島根大など、「若返り効果」の電子状態などを解明

島根大学、広島大学、弘前大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、東北大学の5者は8月29日、液体窒素温度(約-196℃)と室温の間で温度を繰り返し上下させると、金属ガラスに「若返り効果」が生じ、電子状態が大きく変化することを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、島根大 材料エネルギー学部の細川伸也研究員、同・小林健太郎研究員、同・尾原幸治教授らを中心に、広島大学、弘前大学、KEK、東北大学の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、無機材料の構造と特性の関係を扱う学術誌「Scripta Materialia」に掲載された。

ガラスは、外部からの刺激を受け続けると、エネルギー的に高い状態に戻る。これは“若返り”と呼ばれる効果だ。温度の上下を繰り返すことでもこの効果は得られ、通常、液体窒素と室温の間を上下させることから「極低温若返り」と呼ばれる。この現象は、ガラスの不均質な部分で熱膨張の大きさが異なり、その結果生じるひずみによってエネルギー状態が不安定になるためとされる。しかし、そのような単純な論理でこの効果を説明できるかどうかの答えは出ていなかった。

-

ガラス形成の温度と体積の関係の模式図(出所:共同プレスリリースPDF)

研究チームは近年、極低温若返りによるミクロな原子配列や振動状態の変化を確認していた。しかし、それが電子状態にも影響するかはわかっていなかったとのこと。そこで今回は、原子配列や弾性的性質に不均質性が大きいとされる金属ガラスを対象として研究を行ったという。

金属ガラスは、特定の溶融した合金を急冷し、液体のランダムな原子配列のまま凍結させてガラス状態としたものだ。今回の研究では、重い希土類元素のガドリニウム(Gd)と軽い遷移金属元素であるコバルト(Co)からなる「Gd65Co35」が用いられた。その試料を、液体窒素とエチルアルコール(室温)に1分おきに交互に40回つけることで極低温若返りを誘起し、各種計測が行われた。

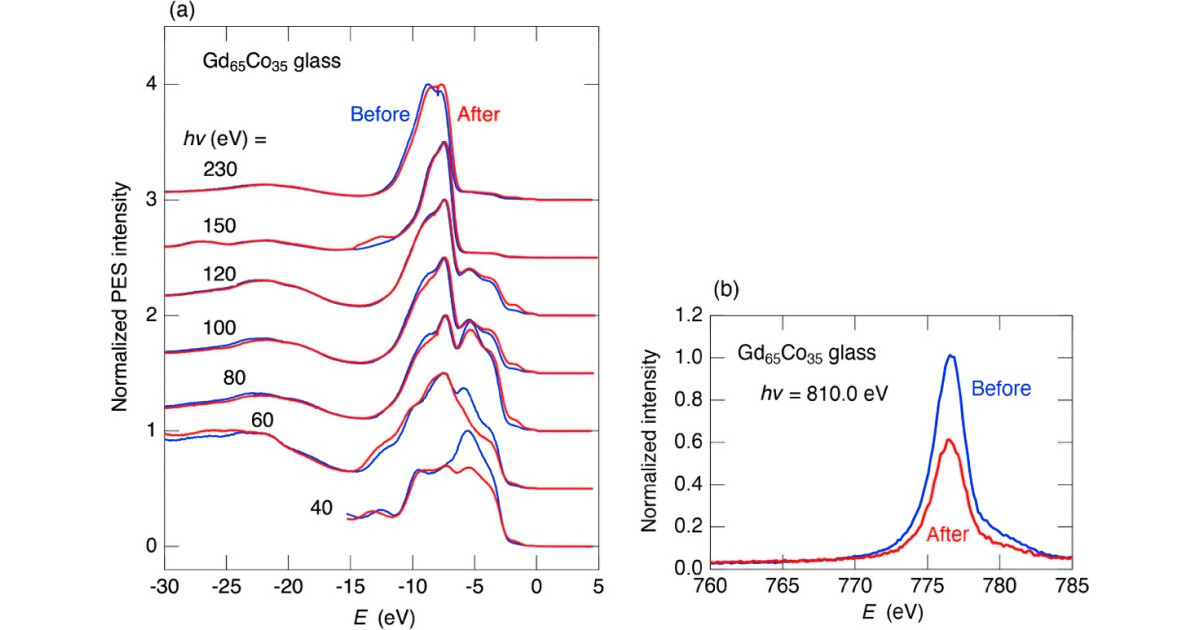

まずGd65Co35の電子状態について、温度変化の繰り返し前後における光電子分光スペクトルの入射光エネルギー変化が計測された。若返り後のスペクトルは、入射光エネルギーが60eV以下で、-5eV付近のピーク強度が減少していた。光イオン化断面積より、この部分の電子状態密度(DOS)がコバルトの3d軌道(Co 3d)の電子状態であると判明し、若返りによってその電子状態が大きく変化したことが示された。

次に、コバルトの2p軌道から3d軌道への励起による軟X線発光スペクトルが計測された。このスペクトルは、純粋にCo 3d部分DOSに対応しており、若返りによってピーク強度が大きな減少したことは、Co 3d部分DOSが大きく減少したことを証明する。この結果は、以前の研究で判明した「若返りによってコバルト原子がガドリニウム原子から離れる」という原子配列の変化に対応していると考えられるとした。

-

温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)光電子分光スペクトルの入射光エネルギー変化、および(b)Co 2p-3d励起をしたときの軟X線発光スペクトル(出所:共同プレスリリースPDF)

-

電子分光の測定原理。(a)光電子分光。(b)逆光電子分光。(c)軟X線吸収分光。(d)軟X線発光分光(出所:共同プレスリリースPDF)

続いて、ガラス中の空いた電子状態として、Gd65Co35の温度変化の繰り返し前後の逆光電子分光スペクトルが計測された。スペクトルは2つのピークで構成され、そのうちの低エネルギーのピークのみが、約1eVだけ低エネルギー側にシフトしていた。逆光電子測定では、入射電子のエネルギーは50eVに固定されている。正逆光電子分光過程での電子と光の関係は似ているため、この逆光電子スペクトルはCo 3d部分DOSを観測しており、若返りによるスペクトルの変化はCo 3d部分DOSの変化を反映していると考えられるとした。

-

温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)逆光電子分光スペクトル、および(b)Co 2p-3d励起エネルギー付近の軟X線吸収スペクトル(出所:共同プレスリリースPDF)

-

電子分光の測定方法。(a)光電子分光。(b)元素および軌道量子数ごとの光イオン化断面積。(c)逆光電子分光。(d 軟X線吸収および発光分光(出所:共同プレスリリースPDF)

この推測は、Co 2p-3d励起による軟X線吸収スペクトルの変化で確認可能できる。吸収過程の光学的選択則により、スペクトルは主にCo 3d部分DOSを反映するが、若返りによってピークは1eV程度低エネルギー側にシフトしていた。これらの結果から、若返りによる原子配列の変化に対応して、Co 3d部分の空電子状態も変化をすることが確認された。

若返り効果がガドリニウムの電子状態にあまり影響しないことは、同元素に関係する軟X線吸収スペクトルで確認された。温度変化を繰り返した若返り前後の、ガドリニウム4p軌道から4d軌道(Gd 4d)への励起、および4d軌道から4f軌道(Gd 4f)への励起による軟X線吸収スペクトルが計測された。すると、吸収の光学的選択則により、それぞれのスペクトルはGd 4dおよび4f部分DOSが示されていた。その結果、若返り前後でスペクトルは測定誤差以上の変化をまったく示さないことがわかった。

-

温度変化を繰り返した若返りの前(青)と後(赤)の(a)Gd4p-4d、および(b)4d-4f励起エネルギー付近の軟X線吸収スペクトル(出所:共同プレスリリースPDF)

今回の研究により、ガラスが熱履歴によってその微視的構造、弾性不均質性、および電子状態を大きく変化する若返り現象を解明した。これは、結晶物質ではあり得ない現象であり、ランダム系の科学に新たな知見をもたらしたとしている。