小規模私立大の定員充足率が急降下 強まる著名大学志向、淘汰加速か

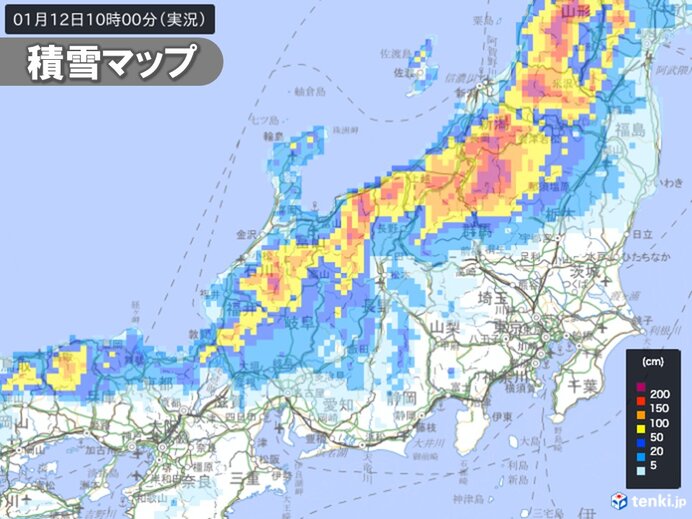

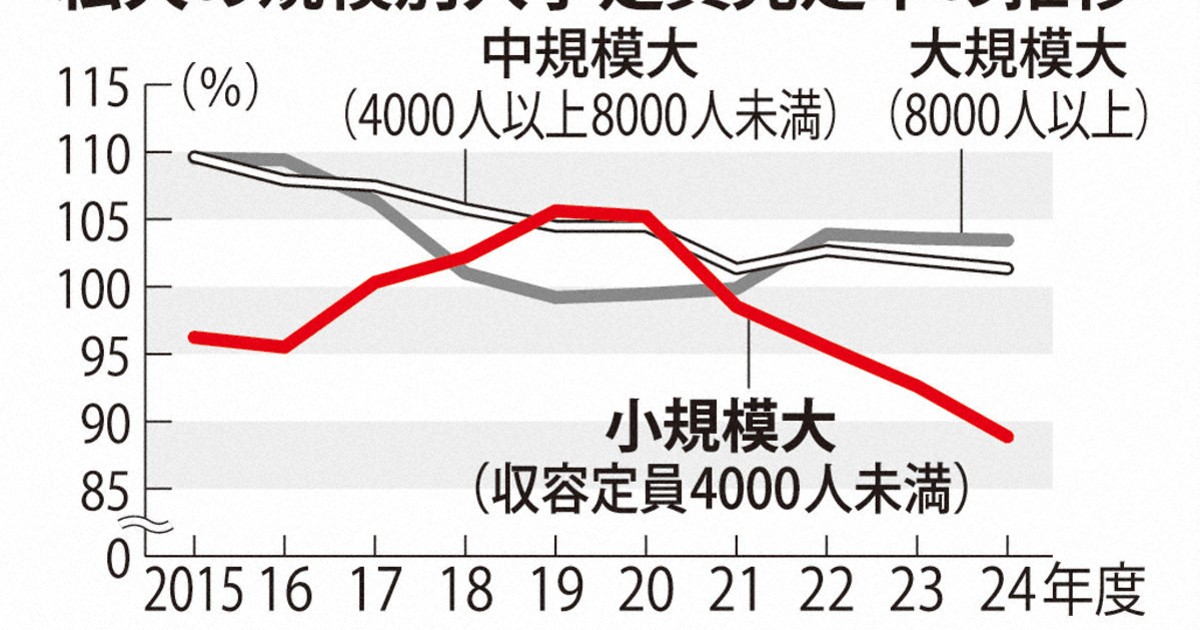

収容定員4000人未満の小規模な私立大の入学定員充足率が、2024年度は平均で88・86%とピークの5年前から16・77ポイント低下し、記録が集計されている15年度以降で初めて9割を下回ったことが、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)のまとめで判明した。

18歳人口が減少するなかで都市部に多い著名な大学志向が強まっている影響を受け、ほとんどの小規模私大で定員割れしているとみられる。

Advertisement充足率の低下は授業料収入や国が配分する助成額にも直結するため「小規模=経営悪化」という図式が固定化し、淘汰(とうた)が加速する可能性がある。

関連記事があります 「Fランは無意味か」学生募集停止の高岡法科大、学長の矜持と懸念 18歳人口減ったのに…膨張続けた私立大 背景に認証制度の形骸化

私学事業団が集計した全国598校の私大のうち、各学年の定員の合計となる収容定員が4000人未満の小規模私大は462校と全体の8割弱を占める。

文部科学省は経営状態の良くない大学に円滑な再編・撤退を促す方針を示しているが、大学がなくなれば地域から学生が減り、経済にも大きな影響が出る。

私学事業団によると、24年度の小規模私大の定員充足率は平均で88・86%だった。大学別の充足率は公表していない。

一方、中規模(4000人以上8000人未満)の85校では101・33%、大規模(8000人以上)の51校では103・45%といずれも100%を上回った。

15年度以降の推移をみると、小規模私大は19年度の105・63%をピークに減少に転じた。中規模、大規模私大ともに減少傾向にはあるものの、ピークと24年度との差は6~8ポイント程度にとどまっており、近年の小規模私大の低迷ぶりが著しい。

同様の傾向は3大都市圏(東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫)とそれ以外の地域で大きな変化はなく、都市部であっても小規模私大が学生集めに苦労していることがうかがえる。

文科省の担当者は「同世代が集まり、ネームバリューもある大規模な大学を選ぶ学生が多いようだ。その方が安心するという保護者も多いのではないか」と推測。「小規模でも高い専門性がある大学はあるが、それだけでは強みにならない」と話し、小規模大にとって苦しい状況が続く可能性があるとの見方を示した。

文科省から私学事業団を通じて配分される私学助成金は、学部単位で収容定員に対する充足率が5割を切った場合に原則不交付となる。

また、地域に同一分野の学部がないなど特定のケースを除き、3年連続で充足率が8割を下回ると国が学生の授業料などを負担する制度の対象から外れる。

大学が定員を減らせば充足率自体は上がる可能性が残るが、授業料収入は減る。

充足率が大幅に低い場合、大学の学生確保に向けた自助努力にも制限がかかる。

文科省は充足率が5割以下が一つでもある大学には学部の新設を認めていないが、29年度以降はこの基準を7割以下に引き上げる方針だ。

新設しても総定員が増えない場合などは除くが、18歳人口が減少する中で適正な経営を促す狙いがある。

小規模大は一般的に、アットホームな雰囲気やきめ細かい教育が長所とされる。

警察官や看護師、保育士、教員らエッセンシャルワーカーの育成拠点としての役割に加え、大学生の存在がまちづくりの重要な担い手となっているケースも多い。

私学事業団が、全国の大学や短大を運営する学校法人の23年度決算から教育活動の赤字や資金ショートまでの予想年数などを基に分析したところ、経営が困難な状態にあるのは174法人で前年度から38法人増えた。

このうち、自力再生が極めて困難な状態を示す「レッドゾーン」に位置づけられたのは1法人増えて19法人だった。【斎藤文太郎、木原真希】