500光年彼方に「宇宙一の暴風」が吹き荒れる惑星を新発見!【WASP-127b】(宇宙ヤバイchキャベチ)

どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

今回は「宇宙最速の暴風が吹く惑星を新発見」というテーマで解説していきます。

最近の論文で、「WASP-127b」という太陽系外惑星の大気において、なんと地球の音速の何十倍にもなる、超高速で暴風が吹き荒れているかもしれないという衝撃的な報告がありました。

「宇宙最速の風が吹く惑星」の記録が大幅に更新されそうです。

WASP-127bで観測された暴風がどれほど凄まじいものなのかを見ていき、その後その正体や発生メカニズムなどを詳しく見ていきたいと思います。

●日常世界の「風速」

私たちが普段、天気予報などで耳にする「風速」は、一秒間に何m進んだかを表す「m/s」という速度の単位が使われます。

そしてこれは、mをkmに変換して数値を3.6倍すれば、一時間に何km進んだかを表す「km/h」に変換できます。

たとえば10m/sの速度は、10×3.6=36km/hに換算できるということです。

台風シーズンになると「最大瞬間風速が50m/s」などというニュースを目にしますが、それを時速に直すと 50×3.6 = 180km/h にもなります。

こうして見ると数字としてインパクトがあり、すでに日常の感覚では災害級といえます。

さらにアメリカでよく観測される「竜巻」という現象はさらに局所的に強力であり、100m/s(360km/h)以上の強風が観測されることもあります。

地球での観測史上最大クラスの風速は、竜巻などで140m/s前後(約500km/h)ともいわれています。

これでも十分すぎるほど驚異的な数字ですが、今回テーマにする“宇宙の暴風”はさらに桁違いのレベルになってきます。

●宇宙の暴風

地球上の台風や竜巻だけでも想像を絶する力を秘めていますが、宇宙にはその何倍、何十倍もの強い風が吹く場所が知られています。

ここからは、太陽系惑星や系外惑星で知られる“宇宙の暴風”を見てみましょう。

○海王星の暴風

太陽系の中で最も強い風が吹くとされるのが、最果ての巨大氷惑星・海王星です。

見た目は青く美しい姿をしていますが、その大気下では最大で600m/s(約2000km/h)という凄まじいジェット気流が検出されています。

これは地球で記録される台風や竜巻の風速をはるかに上回る値で、太陽系最速とされる所以でもあります。

想像以上に荒々しい海王星の大気は、太陽から非常に遠く受けられるエネルギーが小さいわりに、高いエネルギーを持つ強い対流や嵐が起きている点が謎とされてきました。

今後の探査でより詳しく研究が進められれば、海王星が持つ特異なメカニズムが明らかになるかもしれません。

○「HD 189733 b」の暴風

さらに太陽系の外、いわゆる「系外惑星」を覗いてみると、HD 189733 b という名の惑星が、一時期「宇宙最速の風」を持つとして話題になりました。

この HD 189733 b は、地球からこぎつね座の方向に約65光年彼方にある惑星です。

主星に極めて近い軌道を回っていて非常に高温な“ホットジュピター”に分類される巨大ガス惑星で、公転周期はわずか2〜3日ほどとされています。

ホットジュピターに共通する特徴として、昼側は恒星からの強烈な熱を常に浴び続け、夜側は恒星光がほとんど届かないという点があります。

これは、いわゆる「潮汐ロック(惑星の自転と公転が同期する現象)」が起きているためです。

潮汐ロックの具体例としては、私たちがよく知る「地球と月の関係」が挙げられます。

月は常に同じ面を地球に向けており、裏側を私たちが直接見ることはできません。

ホットジュピターの場合も同様に、惑星の同じ面が恒星を向き続けているので、昼側は永遠に昼、夜側は永遠に夜という極端な環境が生まれます。

こうした状況下では、昼側では大気が継続的に加熱され、上昇気流が発生し、膨張した空気が夜側へと流れ込み続けます。

この昼面から夜面への風が強いほど、夜面では熱い空気が継続的に流れ込んでくるため、惑星全体の温度差が小さくなるのです。

HD 189733 b では、昼面と夜面の温度差が予想よりもかなり小さいことが判明しました。

これは昼面から夜面へと熱い大気の循環が起こっているため、温度差が緩和されているからに他なりません。

このことから、この惑星では約2km/s(7200km/h) という猛スピードの風が流れているという推定が導き出されました。

地球上のジェット気流や台風ですら比較にならないほどの風速であり、一時期は「宇宙最速の暴風」候補として大いに注目を集めました。

さらに、この惑星の大気組成や温度を推定すると、高温状態のケイ酸塩などが気化して雲を作り、「ガラスの雨」が降り注いでいる可能性も指摘されています。

昼側は1000度を超える過酷な環境でケイ酸塩が気化し、夜側へ運ばれて冷えた段階で凝縮し、ガラスの粒となって降り注ぐというシナリオです。

想像を超える光景ですが、こうした過酷な物理条件こそが、ホットジュピターに特有の極端な気候や猛烈な大気循環を生む原因といわれています。

●新・宇宙最速の風が吹く惑星

最近、さらに注目を集めるホットジュピターが報告されています。

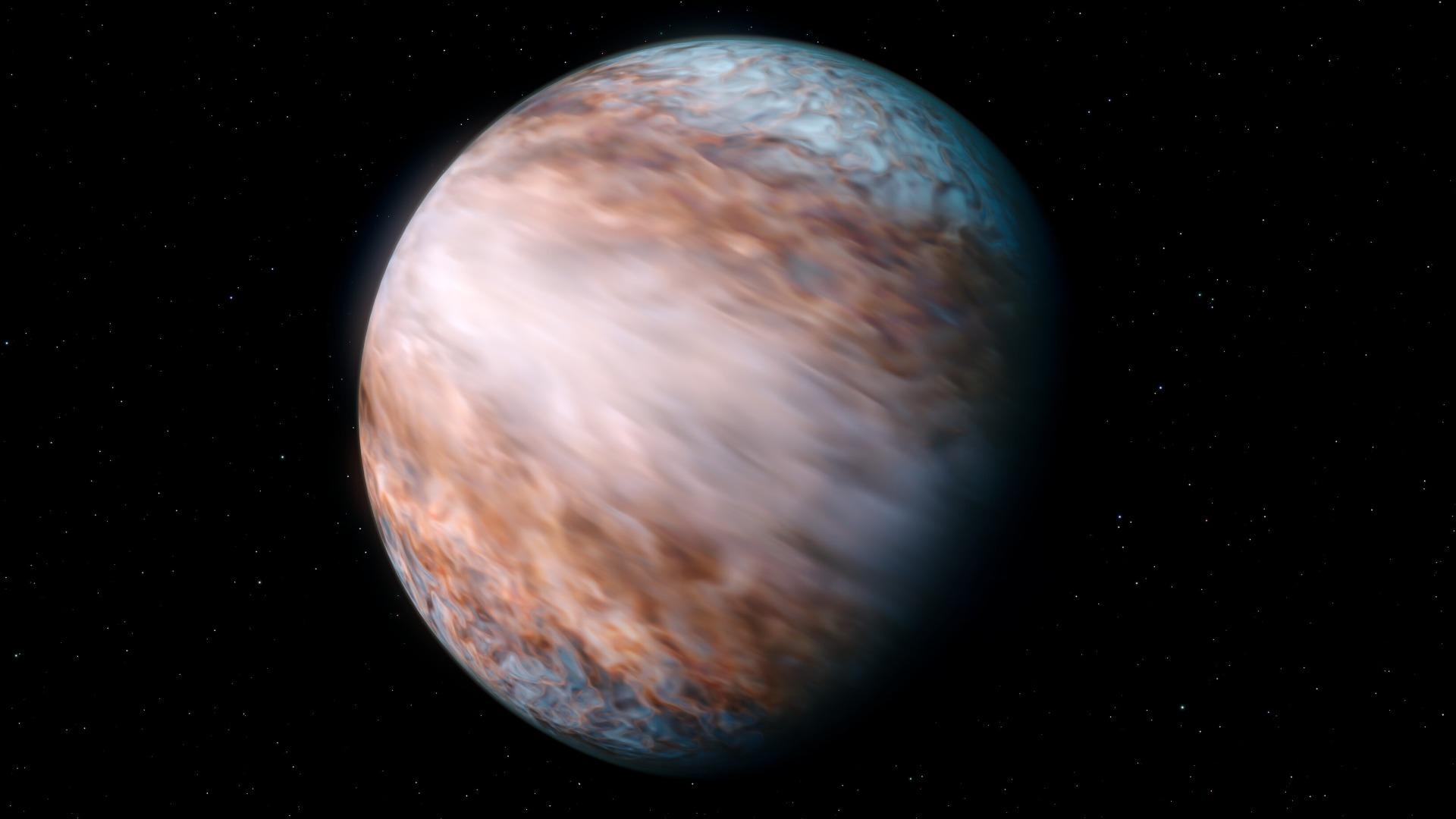

それが「WASP-127b」です。

こちらの惑星もHD 189733 bと同様に、恒星に極端に近い軌道や潮汐ロックによる昼夜の非対称性から、並外れた大気循環が生じており、「音速を遥かに超える超高速ジェットが観測された」という衝撃的なニュースが出てきました。

このWASP-127bについて、その基本情報や恐るべき暴風について詳しく見ていきたいと思います。

〇惑星の特性を生かした分析方法

今回話題のWASP-127bは、地球からおとめ座の方向に約520光年彼方にある恒星「WASP-127」を約4.18日の周期で公転する、ホットジュピターの一種です。

恒星と惑星の距離が非常に近いため、やはり大気が強烈に加熱される環境が想定されます。

質量は木星の0.16倍ほどと比較的軽量である一方、半径が木星の1.3倍近くもあり、とても膨らんだガス惑星だといわれています。

大気が薄く拡散しているぶん、透過光分光という観測手法で研究しやすい天体として注目されていました。

透過光分光とは、惑星が恒星の手前を横切る(トランジットする)際に、恒星光の一部が惑星大気を通過する現象を利用した観測手法です。

大気を通った光は、その大気特有の分子によって特定の波長が吸収されるため、恒星から届く光の波長ごとの強度分布(スペクトル)に“吸収線”が刻み込まれます。

この吸収線のパターンを詳しく解析することで、惑星大気中の物質を特定したり、その存在量や温度・圧力を推定できるのです。

WASP-127b のように大気が薄く大きく広がった惑星ほど、光が通過する大気の厚みが増すため、吸収線がよりはっきりと観測されやすくなります。

〇超高速風の存在根拠

今回、研究チームが超高速風の存在を結論づけた決定的な理由は、「大気分子の吸収線が二峰性を示していたから」です。

一般的に惑星の大気を透過したその主星の光のスペクトルの吸収線は、通常であれば一種の分子につき一つの速度のピークが見られます。

しかしWASP-127b の大気を透過した主星の光のスペクトルには、明確に赤方偏移(遠ざかる)成分と青方偏移(近づく)成分が見られました。

これは、惑星大気のある部分は地球に向かって接近し、別の部分は地球から遠ざかるという、正反対の流れが同時に検出されていることを示します。

これを一番うまく説明できるのが「惑星の赤道に沿って、一方向に猛烈なジェット気流が吹いている」というモデルです。

ちょうど夕暮れ側と明け方側で地球から見た視線速度が反対になり、観測される分光シグナルにも二つの速度成分が現れる、という仕組みです。

そしてこの特有の二峰性を示すシグナルは、7~9km/s(3万km/h以上) という桁違いの高速ジェットが存在しないと説明が難しい、との結論が導かれました。

地球の音速が約0.3km/sなので、その30倍に相当する、まさに桁違いの暴風が吹き荒れているという驚愕の予想が得られたのです。

また、この観測では極地方向由来の大気吸収がほとんど見られなかったこともポイントとなっています。

研究チームによれば、極域があまりにも冷たくて、赤道に比べ分子の吸収が弱い(あるいは雲が厚い)可能性が示唆されています。

これは、「赤道ジェットの存在によって昼夜間の大気循環が赤道周辺で主に起きており、極方面までエネルギーが行き渡っていない」などといったシナリオが考えられます。

赤道は超高速かつ高温、極域は低温で静かという、まさに想像を絶する気象のコントラストが生まれているのかもしれません。

現時点では、人類が知る中でこのWASP-127bが最も強力な風が吹いている惑星となりましたが、これよりもさらに恒星に近いホットジュピターや、もっと激しい物理条件を備えた惑星が見つかる可能性は大いにあります。

今後、新たな観測手法や大型望遠鏡が稼働していくことで、こうした遠い世界の“天気予報”が、さらに詳細にわかるようになるでしょう。

https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2404.12363v2

https://www.eso.org/public/news/eso2502/

https://www.sciencealert.com/record-shattering-20000-mph-winds-detected-on-wild-alien-planet