立憲の東京・三鷹市議、「放射能汚染土の再利用中止」意見書に賛成。なぜ?取材に「確実でないことも…」

「中間貯蔵施設で保管されている除去土壌等について、30年以内に福島県外での最終処分を完了するため、国民全体の理解を得ながら、最終処分の予定地選定を含め、目に見える形で責任を持って取り組みを確実に進めます」

立憲民主党「政策集2024」の「中間貯蔵施設事業」欄に書いてある一文だ。しかし、東京・三鷹市議会で3月、この政策集の内容と真っ向からぶつかる意見書案に、立憲会派の議員全員が賛成した出来事があった。

この問題をめぐっては、意見書案を提出した無所属の議員本人に、「再生土」の安全性に対する認識の違いのほか、「中間貯蔵施設の場所を正確に答えられない」といった基本的な知識の欠如があったことが取材で判明している。

同会派の議員らは、福島の将来を左右するこの問題をどう捉えているのか。また、どのように向き合って結論を出したのか。市内で話を聞いた。

東京電力福島第一原発事故後の除染で出た「除染土」は現在、福島県双葉、大熊両町の中間貯蔵施設に保管されており、2045年3月までに県外最終処分されることが法律に明記されている。

国はその最終処分量を減らすため、放射性物質の濃度が低い再生土を全国の公共事業などで再生利用する方針を示しているが、東京や埼玉で計画されていた実証事業が滞るなど、全国的な理解醸成は進んでいない。

そんな中、三鷹市議会の野村羊子議員(無所属)が3月27日、「『放射能汚染土』の再利用の中止・撤回を求める意見書」を提出。立憲や共産、維新などの賛成多数で原案可決され、同31日に首相や環境相などに送付された。

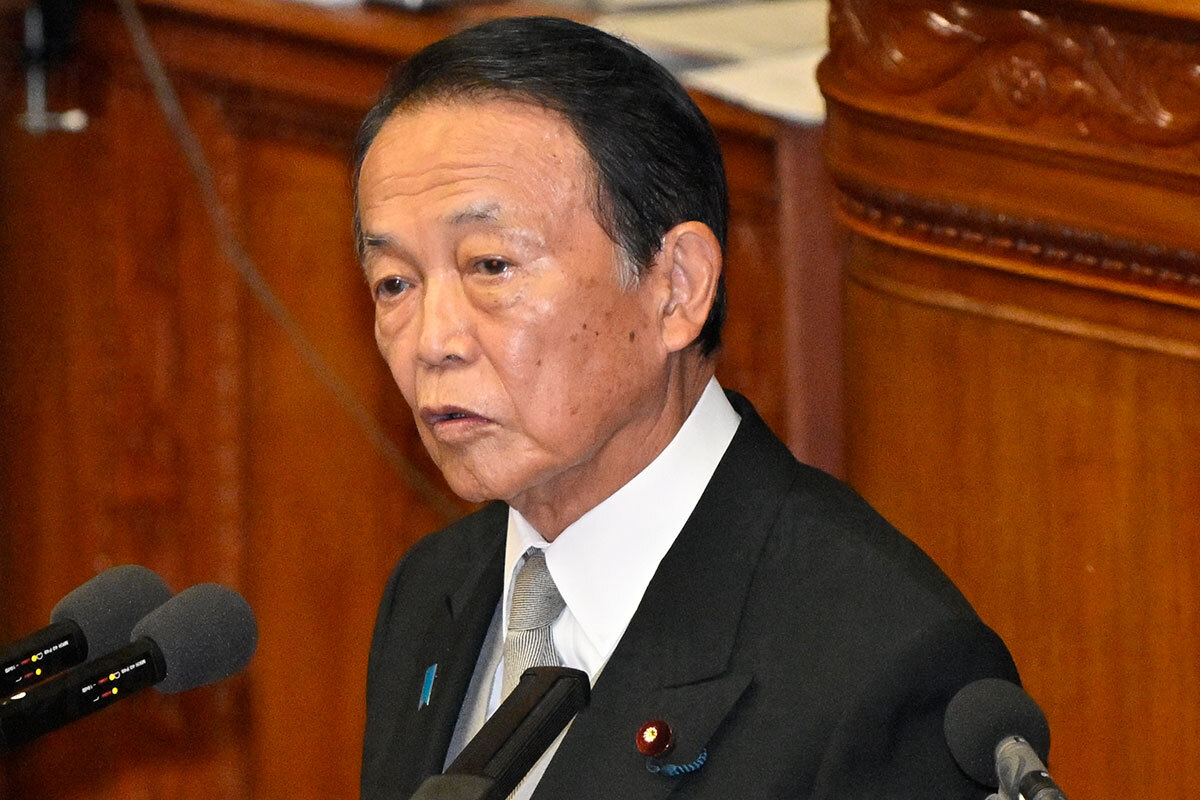

立憲会派で賛成したのは、高谷真一朗議員、谷口敏也議員、小幡和仁議員、岩見大三議員の4議員。議員が所属政党と異なる意思を表明することは他党でもあるが、今回の意見書に賛成した理由について当時の率直な思いを聞くため、事前にアポイントを入れずに取材することにした。

本議会も閉会し、市内を歩いてもなかなか接触できない日が続いていたが、谷口議員が4月10日、Facebookに「今日からまた朝の駅頭演説に参加させていただきます」と投稿。

Facebook上の情報から時間と場所を推測し、4月11日早朝にJR三鷹駅南口に向かうと、マイクを持った東京都議会の中村洋議員(立憲)の近くで、谷口議員と小幡議員が市政リポートなどを配っていた。

スタイリッシュなブラウンのスーツを着こなした谷口議員に名刺を渡し、「野村羊子議員の『放射能汚染土』と書かれた意見書に賛成した経緯について聞きたい」と言うと、少し驚いた様子で手を止め、名刺に目を落とした。

簡単な自己紹介をした後、「意見書に賛成したのは党本部の意向ですか」と尋ねた。そもそも、「中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了する」と書かれたロードマップは、2011年10月の民主党政権(野田内閣)時代に策定・公表されている。

谷口議員は「党本部にお伺いを立てることはありますけど、最終的には市議会の判断でいいということなんで」と答え、意見書に賛成した理由については、「安全性が保たれない、確実ではないこともあるのかな」と語った。

環境省によると、再生利用の現場で最も被ばくするとされているのは盛土上(中央)の作業員で、追加被ばく線量は「年0.93ミリシーベルト(mSv)」。周辺住民に関しては「年0.16mSv」で、公衆被ばくの線量限度「年1mSv」とは程遠い値となっている。

谷口議員にこのことを伝えると、「結局どういう影響が出るのかというのは証明されていないじゃないですか」と話した。曖昧な回答だったため、「いわゆる低線量被ばくの話ですか?」と問うと、「そういうこともあって慎重に、という考え方ですね」と返した。

日本人の平均被ばく線量は年4.7mSvであり、うち2.1mSvは自然放射線からの被ばくであると推定されている。東京ーニューヨーク間を飛行機で往復すると0.11~0.16mSv、胸部CTスキャンは1回で2.4~12.9mSvそれぞれ被ばくするとされている。

一方、1mSvを下回る値で「安全性が保たれない」と語る理由について、谷口議員から具体的な説明はなかった。

また、この日の3日前、意見書を出した野村議員に取材した際、中間貯蔵施設の立地自治体を正確に答えられなかったことが判明した。

谷口議員にも同様の質問をしてみたが、「詳しくはわからないけど、あの周りにあるというか。その場所を取られている地主の意見というか、テレビのニュースで見るくらい」と言葉少なだった。

谷口議員に声をかけてから5分ほどが経った。引き続き質問を投げかけていたが、これまでとは一転して再生利用への理解も口にするようになった。

――先祖代々の土地を手放した地元住民の思いが伝われば、福島県外でも再生利用への理解のが進むと思っています。

「もう少し報道しないとその辺は難しいのかもしれませんね。どこかで対応しなければないけないわけですから」

「三鷹というよりも安全性を示すべきではないかなと。もっと詳しく報道して国民の理解を得なければならないと感じます。今のままではだめだと思って意見書に賛成しました」

――野村羊子議員が出した意見書には「除去土壌」ではなく「放射能汚染土」と書かれていました。危険や不安を助長するなど、違和感はなかったですか?

「あ、その単語が。その辺はすみません、深く考えないで…。確かに重みが違いますね」

――ちなみに福島第一原発で作られていた電気は福島県内で使われず、東京など関東で使われていたことをご存じですか。

「えー、そうなんですか。ということも報道されてないですよね」

――そのような事情から原発事故の対応を一方的に福島に押しつけるのはおかしいと思っています。

「そうですね。そういうお話を聞くと確かにそうかもしれませんね。(県外搬出は)法律に明記されているから、どこかでなんとかしないといけないということはわかります」

このような発言の変遷を受け、私は最後に「いま話したような情報がない中で結論を出した結果、そういう(賛成する)状況になったのでしょうか」と聞いた。すると、谷口議員は次のように語った。

「もうちょっとお話を聞いていれば。そういった情報を発信していただきたいなと。なんであんまり報道しないんですかね。我々も情報を取りにいかなければならないですね」

立憲会派の4人は2023年6月30日、野村議員が「理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意見書」を出した際にも賛成に回っている(同意見書は否決)。

「我々も情報を取りにいかなければならないですね」ではなく、福島の将来を左右すると言ってもいい重要な議論であるだけに、事前にある程度の情報を調べた上で採決に臨んで欲しかった。

そんな思いが胸の中に広がる中、少し離れたところに立っていた小幡議員にも声をかけた。手に持っていた「三鷹ウイークリーレポート」には、東京大学大学院で都市工学を専攻していた経験から、「専門性やエビデンスに裏打ちされたまちづくり政策を提案します」と記載されていた。

取材の趣旨を話すと、「(谷口議員が)話した通りだと思いますが、会派の中で議論し、賛成か反対かを決めます。基本的には意見を一致させないといけませんが、この件に関しては4人全員が賛成したと思います。今回は党本部に(賛成・反対について)確認していません」と答えた。

意見書に記載された「放射能汚染土」という言葉が危険や不安を必要以上に煽る可能性については、「確かにそういうこともあるのかもしれません。ある程度放射能には敏感になる必要があると思います。ただ、ご指摘はそれはそうかなと」と語った。

小幡議員も谷口議員と同様、中間貯蔵施設が立地する福島県の自治体を把握していなかった。その上で、福島第一原発で発電された電気の恩恵を受けていた東京も再生利用に協力するべきではないかと聞くと、次のように述べた。

「方向性には賛成です。でもだからと言ってここで対応しなくてはならないということもないと思う。皆で分かち合うではないですが、リスクを承知した上で最も最適な方法で処理していくということが必要だと思います」

ただ、このままだと福島が最終処分になってしまうーー。私が思わずそう呟くと、小幡議員は「難しいよね、本当に。確かにそうなると、一番(電気を)使っているところが考えるべきだ、という意見はわからなくはない」と一定の理解を示した。

さらに、「逆に財政的に厳しいところに押しつけるのはいかがなものかなと。原子力政策は住民が雇用を得て財政的に潤うという構造があるわけなので。非常に大きな問題で難しい。電気を使う人たちが一定程度の責任を負うというのはそうかもしれない」と述べた。

そして、「(再生利用に)応じる自治体が出てくればそれはありがたいことで、しっかり議論すべきことですね」と述べ、レポート配りを再開した。

私は挨拶をした後、胸にモヤモヤとした感情を抱えたまま、大勢の通勤客が吸い込まれていく駅の改札に向かった。途中、言論人で戦後に首相を務めた石橋湛山の言葉を思い出した。

1923年の関東大震災後、石橋は東洋経済の社説で、「此経験を科学化せよ」と言及した。事実や根拠のある情報をもとにせず、「自分たちの政治」に利用した結果、最も困るのは紛れもなく辛い思いをした住民たちだ。

一連の問題は、「中間貯蔵施設であって最終処分場ではない」がスタート地点にある。まずはそのことを知り、考え、判断に繋げてほしい。改めてそう感じた20分間の取材だった。

原発事故により大きな被害を受けた福島と情報の向き合い方について取り上げる「ルポ『福島リアル』」。東京・三鷹市議会で原案可決された「『放射能汚染土』の再利用の中止・撤回を求める意見書」の取材を続けています。

※ハフポスト日本版はこれまで、再生利用される土も含めて一括して「除染土」と表記してきましたが、一連の問題に対する理解の妨げになっている可能性があることから、公共事業などに再生利用される土(1キロあたり8000ベクレル以下)については「再生土」と表記しています。