試料獲得「彗星」目指す、難関に挑む「次世代小惑星探査」の今|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

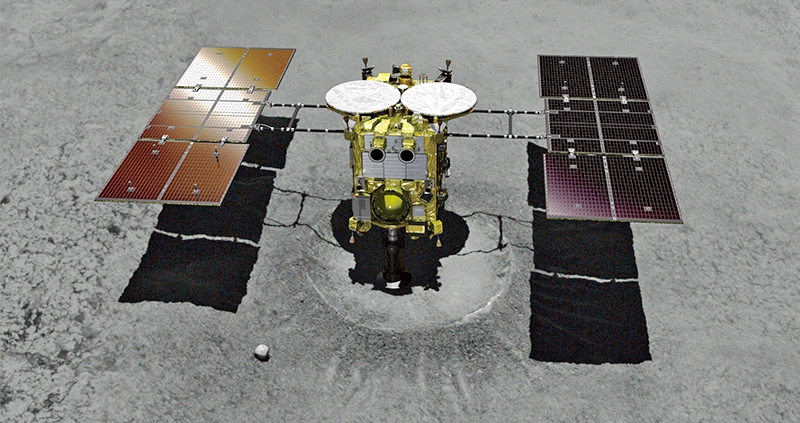

小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」に着陸した時のイメージ(JAXA提供)

日本が世界に誇る宇宙開発の技術に、探査機が天体に向かい試料を採取して地球に持ち帰る「サンプルリターン」がある。小惑星探査機「はやぶさ」や「はやぶさ2」が成功を収め、今後は火星衛星探査計画「MMX」が続く。実は、これらの技術を引き継いでパワーアップした「次世代小惑星サンプルリターン」が考案され、正式な国家プロジェクトに選ばれるべく研究者が奮闘中だ。一体どのようなミッションを検討しているのだろうか。(飯田真美子)

帰還まで15年、耐久設計を模索

次世代小惑星サンプルリターンは従来よりも難題に挑戦しようとしており、計画を練るワーキンググループでは探査機が着陸を狙う天体を検討している。これまで探査機が訪れた小惑星「イトカワ」や「リュウグウ」とは異なるタイプの小惑星や、将来地球に衝突する可能性がある天体などが候補に挙がる中、有力となっているのが木星距離にある「彗星(すいせい)」だ。

彗星は氷や微粒子でできており、太陽に近づくと塵やガスを放って“尾”を引く様子が見られることから「ほうき星」と呼ばれる。彗星には熱などの影響を受けずに残っている有機物や水を含む試料があると期待され、特に複雑な構造の有機物や炭素が長く連なって切れやすい作りを持つ分子などの“原始的”な試料の獲得を狙っている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の津田雄一副所長(元はやぶさ2プロジェクトマネージャ)は「こうした試料は冷凍保存されていれば状態が良く、その条件をクリアする究極の星が彗星だ」と強調する。このため、天体の科学的特性や宇宙の成り立ちに関心のある科学者からは彗星からのサンプルリターンを希望する声が多い。目標としている彗星に向かうための軌道計算も進めており、2030年代にも探査機を打ち上げたい考えだ。

一方、彗星のサンプルリターンには課題がある。同グループの責任者を務めるJAXAの佐伯孝尚教授は「地球と小惑星の往復に約15年かかる」と長期ミッションだと話す。はやぶさ2がリュウグウを目指した時には、約1年半の探査期間を含めて地球と小惑星の往復は約6年。次世代小惑星サンプルリターンは、はやぶさ2の2倍以上の時間がかかる。その間に寒暖差の激しい環境に置かれ、放射線の影響も大きい中で探査機が寿命を迎えないか、通信が途切れないかといった懸念事項はある。こうした課題に対応すべく、探査機の設計にもこだわりを詰めている。

親機子機で役割分担、リスク減

検討中のミッションでは、地球と木星距離の往復に耐え、複数の探査機を着陸させる仕組みとして“親子システム”を導入しようとしている。具体的に、母船となる「親機」に探査機などの「子機」を積んで地球から彗星付近まで運び、子機だけ切り離して彗星に向かわせて試料を採取する。その後、子機は親機に戻り、親機に搭載した回収カプセルに子機が採取した試料を移しかえる。彗星付近を離れる前に軽量化のため子機は切り離され、親機のみ地球に帰還してカプセルだけを地球に届ける。

現段階で彗星で探査や試料回収するメーン探査機は約100キログラムの大きさで、10キログラム程度の超小型衛星や海外の探査ロボットなども複数搭載することを見込んでいる。また試料を入れた装置を彗星から放り投げて親機に届ける「マスドライバー」のような子機も検討しているという。親機については子機の10倍以上となる2トン程度という大型の母船になる設計で、地球―彗星間の輸送だけでなくカメラでの天体の観測や子機と地上局のデータ通信を中継する役割なども担う予定だ。

これまでも、はやぶさ2を親機とした場合に、海外のロボットや衝突装置などの子機を複数搭載しており、従来機も親子システムという見方もできる。ただ、親機のはやぶさ2がメーンミッションである探査と試料回収も担っていた。佐伯教授は「今回の場合、万が一、子機が動かなくなっても親機だけ地球に戻れる。リスクをできるだけ減らすようにした」と説明する。母船となる親機とメーンミッションを行う子機の体制で探査に挑むのは日本初の試みだ。

ただ打ち上げから地球帰還まで約15年かかると、探査機の老朽化が懸念される。そこで参考になるのが現在のはやぶさ2だ。新たな小惑星に向けて飛行を続けているが、打ち上げから約11年経過する中で探査機に異常があってもおかしくないのが現状だ。津田副所長は「はやぶさ2の状態を知ることで、次世代小惑星サンプルリターンで使う探査機の寿命の検証にもなる」と次につなげる考えだ。

また地球―彗星の距離は遠く、通信に1時間のラグが生じるという。そのため宇宙機が自分で考えて動く自動化を導入する必要がある。特に子機による探査や子機が親機に戻ってくる時の結合技術は、宇宙機に搭載したカメラで自動認識し、その場で情報処理して判断できれば通信時間によらずミッションを円滑に続けられる。これまでの探査機や物資輸送船の国際宇宙ステーション(ISS)への結合技術などが生かせるとみられる。

こうした親子システムは彗星探査に限らない。佐伯教授は「将来的に親機に多くの子機を載せ、一気に複数の天体に子機を送って探査するような手法の確立にもつながる」と意気込む。今後の深宇宙探査の基盤技術にもなり得るミッションとして注目されるだろう。

国家プロ選出、長い道のり 人材育成期間など課題

次世代小惑星サンプルリターンは、あくまで検討中のミッションだ。国家プロジェクトに選ばれれば予算が付いて本格稼働するが、それまでの道のりは長い。まずアイデアを形にするワーキンググループが立ち上がり、ミッションの内容を固めて提案書を提出する。それに対してJAXAがふるいにかけ、選ばれたら国に提案して了承されると国家プロジェクトとなる。

次世代小惑星サンプルリターンはワーキンググループでミッション内容を議論中で、提案書を出す前段階だ。他のミッションを検討するグループも複数あり、競争になるため落選するミッションも数多い。次世代小惑星サンプルリターンについて、JAXAの国中均特任教授は「これまで一つのミッションの運用は5年程度で区切りがつき、人材が育つのに適した時間だった。地球と彗星の往復で15年かかるとなると、どのように人材育成するかがポイントだ」と指摘する。こうした課題もあり、次世代小惑星サンプルリターンが必ず選ばれるかはまだ分からない。

ただ、サンプルリターンの技術をここで終わらせるわけにはいかない。津田副所長は「国家プロジェクトに選ばれるのは簡単ではない。ただ、現場は今すぐにでも本格的に動き出したいという気持ちだ」という。次世代小惑星サンプルリターンのワーキンググループには全国から研究者が集まり、探査機の設計などを担う工学系研究者が約50人、探査する星の検討などを行う理学系研究者が80人ほどでミッションの詳細を詰めている。より挑戦的でありつつも、誰もが納得するミッションを構築することが求められている。

はやぶさが地球に帰還し、運用を終えてからもうすぐ15年がたつ。その間に、はやぶさ2が完璧にミッションを達成。26年度には火星衛星探査計画「MMX」の探査機が打ち上げられようとしている。今は新たに次世代小惑星サンプルリターンミッションを実現しようとする動きが見られる中で、日本のサンプルリターン技術が今後さらに進化すると期待したい。

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)