「乳房を広い範囲で切除」が、乳がん治療で減った「本当の理由」(国立がん研究センター)

昨今、がんにかかる人は増加しているが、死亡率は年々下がり続けているのをご存じだろうか――。「がん治療」の進化が著しいことが大きな要因の一つだ。一方で、患者側の最新医療に関する知識がアップデートされていないばかりに、手遅れになってしまうケースも残念ながら少なくないという。

がん治療で後悔しないために、私たちが身につけておくべき知識とは何か。国立がん研究センターが、現時点で最も確かな情報をベースに作成した『「がん」はどうやって治すのか』から、そのポイントをお伝えしたい。今回は、乳がん手術の変化と、その理由について解説しよう。

*本記事は国立がん研究センター編『「がん」はどうやって治すのか』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。

乳がん治療で手術の位置づけはどう変わったか

日本乳癌学会の「乳癌診療ガイドライン」も示すように、今日も手術は乳がん治療の重要な手段です。しかし、その位置づけや方法は、臨床試験のエビデンスや技術の進歩、社会状況によって大きく変化してきました。

19世紀末から20世紀後半まで広く行われたのはハルステッド手術と呼ばれる根治的な乳房切除術でした(図「日本における乳がん手術法の縮小・低侵襲化の流れ」)。

乳がんの拡大乳房切除術とは

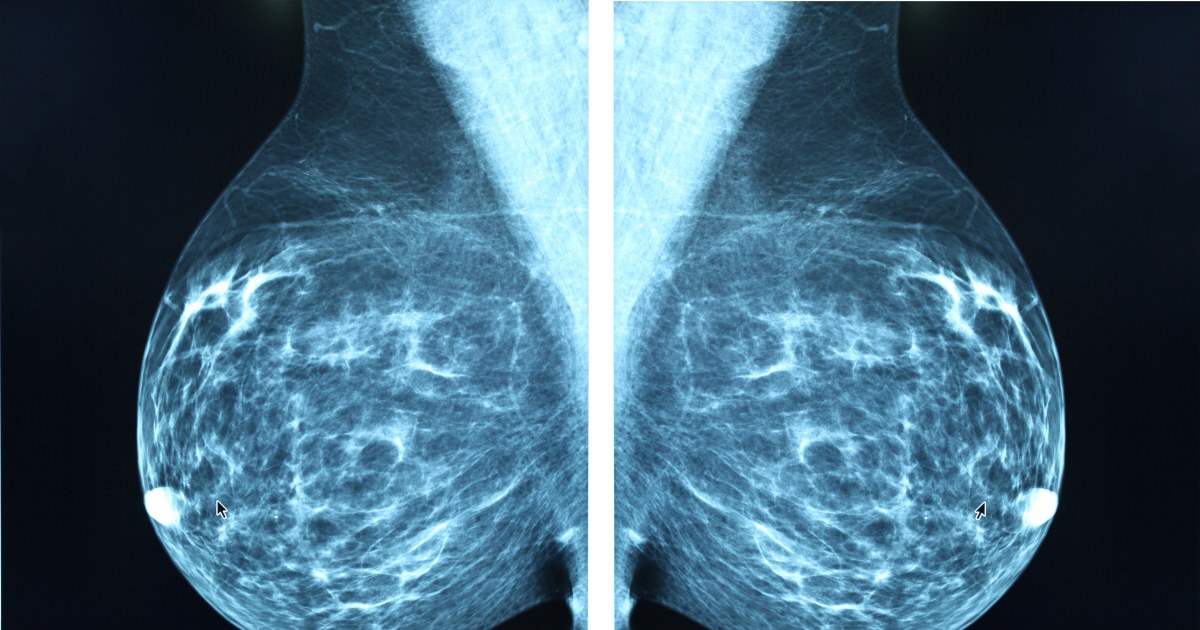

がん病巣のある乳房はもちろん、大胸筋、小胸筋、腋窩から鎖骨下のリンパ節群を切除し、がんに侵された部位周辺の広い領域を徹底的に取り除く大手術です(図「乳房の構造と周辺のリンパ節」)。

加えて、鎖骨上リンパ節や胸骨傍リンパ節、時には鎖骨そのものまで切除する拡大乳房切除術も行われました。こうした手術が普及した結果、乳がんの局所再発率はそれ以前に比べて低下したことは事実です。

ところが、大手術を受けた後の患者には、再発しなかったとしても多くの場合さまざまな身体的な不都合が残りました。姿勢が前屈みになる、腕が動かしにくい、リンパ浮腫が出るなどの術後後遺症に苦しむことが多かったのです。外見が著しく損なわれたことは想像に難くありません。