読書離れ、出版不況、書店ゼロ地域拡大…でも図書館は増加 なぜ?

読書離れが言われて久しく、出版不況も続き、全国で書店数ゼロの自治体が増えている――。本を取り巻く環境は厳しさを増しているのに、全国の図書館数は増えている。4月30日の「図書館記念日」に考えた。なぜなのだろう?

3割近くの自治体に書店なし

図書館記念日は1950年のこの日、図書館法が公布されたのにちなみ71年に制定された。

文化庁の「国語に関する世論調査」によれば「1カ月に1冊も本を読まない」と回答した16歳以上の割合は、2018年度に47・3%だったが、23年度は62・6%に増加した。

Advertisementまた、出版文化産業振興財団の調べによると、24年11月時点で全国の市区町村の28・2%には1店舗も書店がなく、なかでも長野、奈良、沖縄の3県では書店がない市町村の割合が5割を超えていた。

さらに、帝国データバンクによる出版社の業績動向調査によると、「業績悪化」の出版社の割合は23年度に66・1%と、過去最大を記録した。

本を取り巻く環境が厳しさを増す中、上昇している数字がある。それは公共図書館の数だ。

日本図書館協会の統計で、94年に2207だった公共図書館の数は、24年に3322となった。30年で1・5倍に増えた計算だ。インターネットの普及やデジタル技術の発展で、図書館へのニーズは低下するのかと思いきや、むしろ逆の状況になっているらしい。

図書館に起きた「変化」

「図書館は今、本を読む・借りるだけの場所ではなくなっている」。図書館増加の背景を聞くと、専門家たちはそう口をそろえる。

石川県立図書館の館長で慶応大名誉教授(図書館情報学)、田村俊作さん(75)はインターネットの普及で情報環境が激変する中で、00年前後から図書館の役割が変化してきたと指摘する。

「当時ニューヨーク公共図書館など海外の事例が注目され、読書施設としての役割を中心にしつつも、より市民生活の役に立てないかと、図書館側の意識が変わっていきました。地域によっては健康や法律、農業など、より生活に身近なことで市民に役立つ情報を集めたり講演会や相談会を開いたりする動きが出てきます。専門機関よりもハードルが低い図書館に対しては、市民の側からも気軽に情報を入手したり交流したりする場としての役割を求める声が上がり、そのこともまた図書館の変化を後押ししました」

また、筑波大の池内淳准教授(図書館情報学)は、図書館の役割の変化について「図書館づくりに多様な立場の人が携わるようになったことの良い面が表れているのではないか」と指摘する。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ社が運営する佐賀県武雄市の武雄市図書館など、指定管理者制度の導入によって民間が運営する図書館が増えている。また「無印良品」の店舗内に公立図書館分館が入る「無印良品ヨシヅヤ可児」(岐阜県可児市)などのケースもあり、全国で図書館の運営や場所が多様化している。

池内さんは「民間による運営には批判的な意見もありますが、さまざまな立場の人が関わることで、新しいアイデアや発想が生かされるようになっています」と話す。

15年8月、鎌倉市図書館が「もうすぐ二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい」とX(ツイッター)に投稿し、これが話題になったのも、図書館の変化を象徴していると池内さんはみる。「最近ではクールシェアスポットとして夏場に涼みに来る場所にもなっていますし『ご用のない方も、どうぞ』と、利用を呼び掛ける図書館もあるくらいです。誰もが入れ、心を落ち着ける場にしようとする動きは近年拡大しています」

図書館が地域住民のさまざまなニーズに対応し、役割を多様化させてきたことが、増加の要因の一つになっているとみられている。

図書館数は頭打ち?

今後、図書館はどうなっていくのか。

20年代に入って図書館数は3310~3320前後を推移している。「図書館の新設予定は今後もありますが、老朽化で廃止される図書館もあり、人口減少の問題もあります。さらに数が増えるというよりは、この水準が続くのではないでしょうか」と池内さんは言う。

他方、図書館が示してきた「本の魅力」の活用が、今後さらに広がることを池内さんは期待している。

宮崎県延岡市の駅前複合施設「エンクロス」のように、図書館ではないが図書館のように多くの本を並べている公共施設も出てきており、池内さんは「大量の本がある棚を見ているだけで想像力や思考をかき立てられることはあります。また、本があると落ち着くとか、何も用がなくても本があるから行く、ということもあります。本や本棚の魅力を生かした施設は、今後さらに広がっていくのではないでしょうか」と語る。

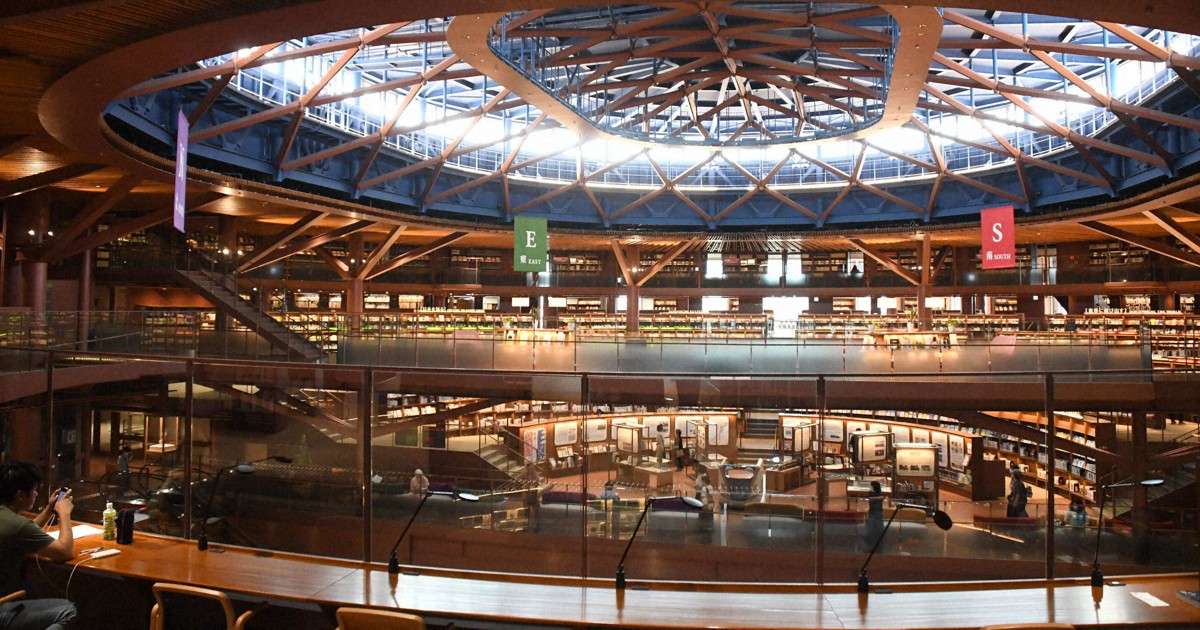

一方、田村さんが館長を務める石川県立図書館では、館内を緩やかなスロープでつなぐといった建築面でのバリアフリーだけでなく、「おしゃべりOK」を打ち出し、さまざまなタイプの椅子やソファを設置。幅広い利用者が使いやすいよう工夫を凝らす。

田村さんは「施設を利用するのにバリアーを感じる人は、実はものすごく多いです。より多くのニーズに応えるために、図書館ができることの余地はまだまだあります。デジタルも活用しながら、誰もが図書館を楽しめるようバリアフリーへの取り組みを続けたいと思います。図書館が楽しくなれば、まちも楽しくなりますから」と話した。【待鳥航志】