腎機能にも悪影響を及ぼす「高尿酸血症」は遺伝子変異や暴飲暴食・肥満などが発症要因に 治療の基本は生活習慣の改善、2020年には新薬も保険承認【専門医が解説】

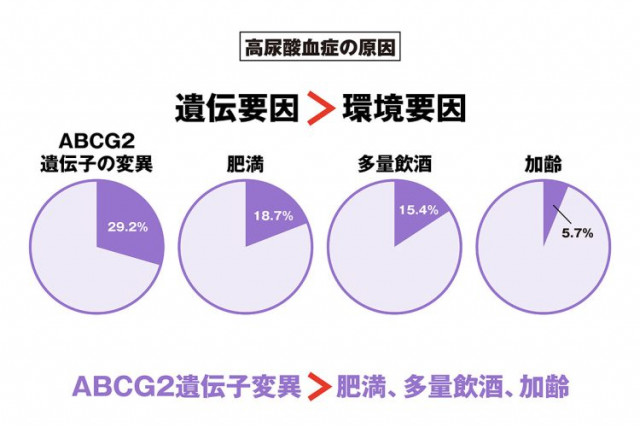

ABCG2遺伝子の変異の方が、肥満、大量飲酒や加齢よりも高尿酸血症発症への影響が大きい

暴飲暴食になりがちなビジネスパーソンは高尿酸血症のリスクが高い。近年、生活習慣の乱れで発症するケースが増加しているという──。シリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、痛風外来で30年以上診療してきたJR東日本千葉健康推進センター・市田公美部長が、痛風発作や尿路結石の発症以外にもある高尿酸血症のリスクと、発症の原因、その最新治療方法について解説する。【高尿酸血症のメカニズム・後編】

遺伝子変異が及ぼす高尿酸血症と腎機能障害への影響

高尿酸血症は、CKD(慢性腎臓病)の発症にも関与しています。腎臓は体内の老廃物を尿に溶かして体外に捨てるという働きをする臓器ですが、肝臓とともに“沈黙の臓器”と言われ、障害がかなり進行しないかぎり自覚症状がないことで知られています。

最近の研究の結果、尿酸に関連する遺伝子が腎機能に影響を与えていることがわかってきました。注目されているのが、ABCG2遺伝子の変異の関与です。

腎臓や腸管からの尿酸の排泄にはトランスポーター(運び屋)が関わっていて、とくに重要な働きをするのがABCG2です。

ABCG2は、尿毒症の原因となる物質の1つであるインドキシル硫酸も排泄する働きがあります。腎機能が正常であればインドキシル硫酸は直ちに尿中へ排泄されますが、腎機能が低下するとインドキシル硫酸の排泄が滞り、血液や腎臓、肺、筋肉など、体のあちこちの組織に蓄積して毒性を示します。

ABCG2遺伝子は変異した多くの遺伝子多型を持ち、中でもトランスポーターとしての機能を半減させるのがQ141Kという遺伝子多型です。日本人は約30%がこの遺伝子多型であると言われています。

Q141KがあるとABCG2の尿酸排泄機能は半分になります。ただし、ABCG2遺伝子は2対あるので、Q141Kが1つであれば実際の機能低下は4分の1となり、排泄機能としては75%維持されることになります。

ABCG2は、尿酸の排泄臓器である腎臓と腸管に発現していて、機能低下をきたすABCG2遺伝子の変異があると、尿酸の排出機能の低下だけでなく、年齢に伴う腎機能低下のスピードが早くなるという研究結果があります。実際にABCG2遺伝子変異のある人は、変異のない人に比べて尿酸値が上がりやすいだけでなく、腎機能低下が早くなります。

30年以上にわたって痛風外来で多くの患者を診てきましたが、痛風発作で受診するのは暴飲暴食による肥満の人が多いのは昔も今も変わりません。ただし、昔から通院している患者の遺伝子検査をすると、ABCG2遺伝子の変異のある場合がほとんどです。しかし、最近発症した患者は遺伝子変異の比率が下がり、暴飲暴食や肥満などの生活習慣によって高尿酸血症を発症しているケースが増加しています。

また、腎臓に対する悪影響を男性と女性で比較すると、女性は血清尿酸値が低い時期から腎障害を起こしやすいということがわかってきました。尿酸析出は血清尿酸値7・0mg/dlを超えてくるとリスクが高くなりますが、腎障害はもっと低い血清尿酸値からリスクが高まるのです。

さらに高尿酸血症は、虚血性心疾患に繋がるというデータが出始めています。痛風や尿路結石は画像診断で確認することができますが、虚血性心疾患は冠動脈で尿酸の析出を確認する方法がありませんでした。ところが、デュアルエナジーCTという新型のCTが開発されたことで、尿酸の沈着を詳細に観察できるようになりました。

デュアルエナジーCTは、2種類の異なるエネルギー(放射線)を使って同じ断面を撮像し、そのデータからCT画像のコントラスト(濃淡)がはっきりした画像を確認でき、沈着している物質も特定できます。加えて、冠動脈などの尿酸の析出を映し出すことができます。

多くのデータが蓄積されているわけではありませんが、コレステロールによる動脈硬化が発症した際に、尿酸の析出することで症状を悪化させている可能性が指摘されています。

尿酸値とプリン体が多い食品の関係と最新治療薬

血清尿酸値の上昇を抑える「プリン体ゼロビール」が10年ほど前に発売され、その後、「プリン体0」「糖質0」「カロリー0」のノンアルコールビールも登場しています。アルコール自体が血清尿酸値を上げる働きがあるので「プリン体ゼロ」というだけでは予防には繋がりません。

ビールに限らず血清尿酸値を下げるためにはプリン体を多く含む鶏や豚のレバー、魚の干物やイワシやカツオなどを減らす食生活の改善が必須で、とくに遺伝的に血清尿酸値が上がりやすい体質の人には効果があります。

しかし、遺伝的な体質でなく、プリン体を多く含む食品も食べていないという場合、特定の食品を排除するよりもまず肥満を改善することが先決になります。

日本人の高尿酸血症は尿酸排泄低下型が圧倒的に多いのですが、臨床での薬剤の投与は尿酸排泄促進薬「ベンズブロマロン」よりも尿酸生成抑制薬「フェブキソスタット」の使用頻度が高くなっています。それはベンズブロマロンの副作用として肝障害のリスクがあるのも要因です。

ベンズブロマロンに次ぐ尿酸排泄促進薬として、2020年に「ドチヌラド」が保険適用となりました。そもそも尿酸の体内への再吸収の働きは、URAT1というトランスポーターが担っています。腎臓の中の糸球体で作られた尿は、腎臓の尿細管で水分などを体内に再吸収し、URAT1は尿酸を体内に再吸収する役割を担っています。

ドチヌラドはURAT1の働きを選択的に阻害する、つまり、尿酸の再吸収を減らし体外に排泄することで血清尿酸値を下げる働きがあり、肝臓への負担も比較的少ないようです。しかし、痛風発作や腎結石形成の可能性などが懸念されているので、様子を見ながら徐々に投与量を増量する必要があります。

かつて痛風は「贅沢病」とも呼ばれていましたが、暴飲暴食からの肥満も大きな原因の1つなので、「腹八分目」「適度な運動」という生活習慣の改善が治療の基本であることは言うまでもありません。

■前編記事:高尿酸血症が「痛風」を引き起こす仕組み 足の親指の付け根が腫れて靴が履けない…尿酸値が正常値でも発作が起こる理由とは【専門医が解説】

【プロフィール】 市田公美(いちだ・きみよし)/東京薬科大学名誉教授、JR東日本千葉健康推進センター部長。1982年東京慈恵会医科大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科をへて、2007年東京薬科大学病態生理学教室教授に就任。2023年よりJR東日本健康推進センター千葉健康推進センター部長。

取材・文/岩城レイ子