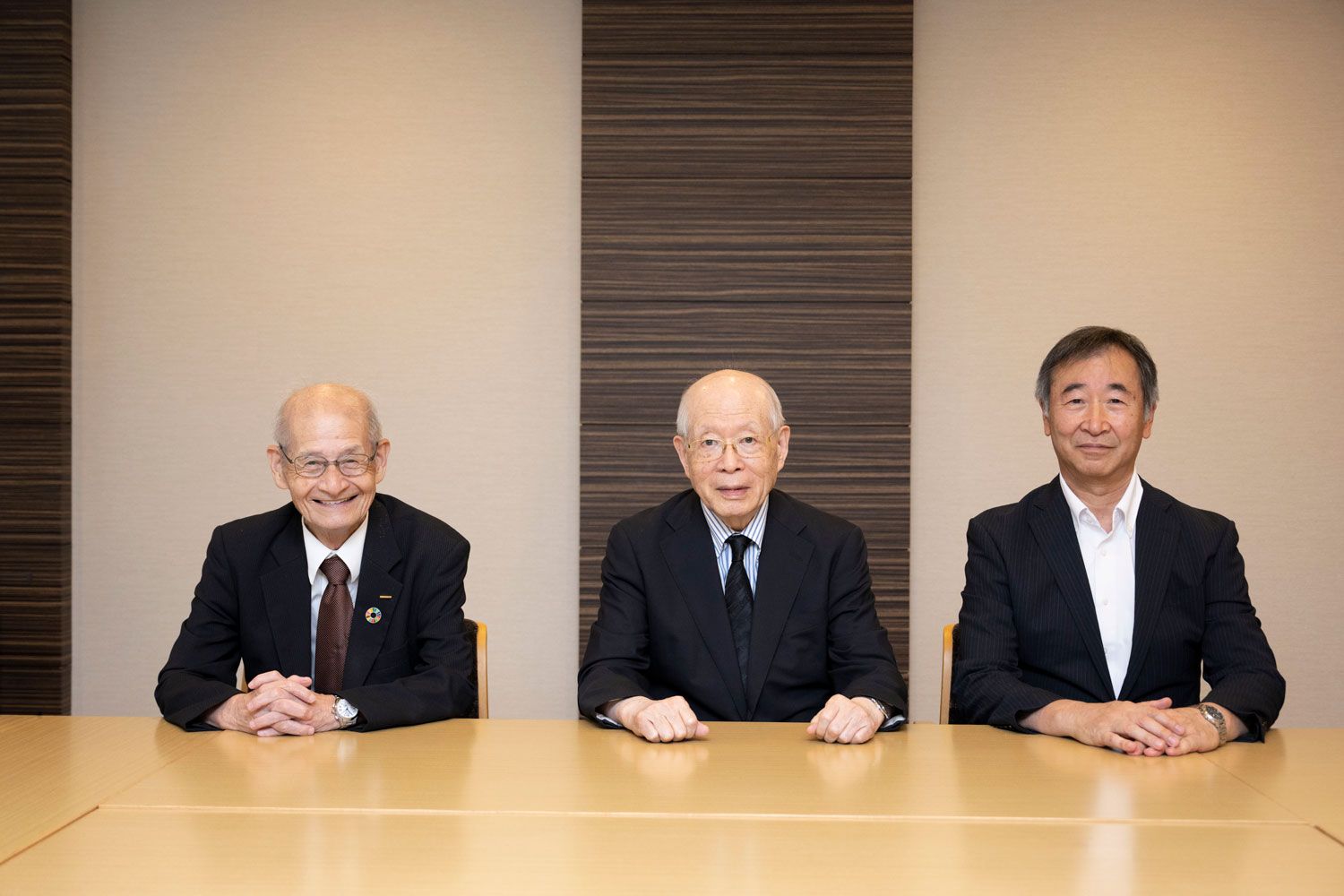

ノーベル賞受賞者3氏が緊急会議「日本の科学技術はなぜ苦境に陥ったのか?」坂口志文氏、北川進氏が受賞しても安心できない研究現場の問題点(文春オンライン)

「2000年以降、世界各国は大学の研究開発費を増やしています。ドイツは2.7倍、アメリカは3.4倍、韓国は7.0倍、中国に至っては35.9倍増。それに比べて、日本は1.0倍と全く伸びていません」(野依氏) 野依氏がまず疑問符を投げかけたのは、公財政支出面の問題だ。加えて、「勝者総取り」の研究資金の偏りの問題も大きいと指摘。その一例が「科学研究費助成事業」、いわゆる科研費だ。 「総額の77%が20%の研究者に集中し、約90%をたった十数校の国立や私立の有名大学が受領しています」(野依氏) 梶田氏も科研費の増額の必要性を指摘した上で、国立大学自体の運営費交付金が減少していること、若手研究者が非正規雇用の「研究労働者」化している現状を問題視する。 「どんなにすごい才能があっても、40歳で非正規雇用だったら心が折れてしまいますよ」(梶田氏) 吉野氏は「若い研究者のキャリアパスをいかに広げてあげるかは企業に突き付けられた大きな課題」とした上で、近年のノーベル賞で目立ち始めた、スタートアップ起業家や大学発のベンチャーが関わる研究に注目する。 「こうした『コーポレートベンチャーキャピタル』とよばれる試みは増えています。投資目的だけではなく、ベンチャーに出資・連携することで自分たちの会社の事業とどうシナジーを生み出すのかを考えながらサポートする。(中略)今までの『産学連携』よりもより直線的に発見を製品に結びつける流れが加速している」(吉野氏) 日本が今後、「科学技術大国」であるためにやるべきことは何か。激論が交わされた「 ノーベル賞受賞者たちの緊急会議 」12ページの全文は10月10日発売の「文藝春秋」11月号に掲載されている(月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」でも公開中)。

「文藝春秋」編集部/文藝春秋 2025年11月号