異常化する米国の気候政策が国際社会に突きつけるもの◇破滅的な未来を避ける道は(東京大学未来ビジョン研究センター 江守正多)

トランプ氏が再び米国大統領に就任して以降、気候変動問題に対する米国の姿勢は大きく後退している。就任初日に地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を宣言し、石炭産業の復活を明確に打ち出すなど、国際社会が長年かけて築いてきた脱炭素化の枠組みに背を向ける政策を次々に打ち出している。その背景には、気候政策を単なる経済問題やエネルギー問題としてではなく、政治的イデオロギーの対象として扱う姿勢がある。

特に深刻なのは、科学的知見に基づく政策立案の軽視である。トランプ政権は単に気候変動対策に消極的なだけではなく、気候科学そのものに敵対的な姿勢を見せている。たとえば、米海洋大気庁(NOAA)の気候情報ウェブサイト「climate.gov」の編集チームが契約解除され、情報の更新が停止状態に陥った。また、政府の公式文書から「気候」「持続可能性」「科学に基づく」などの表現が削除されるなど、科学的事実を覆い隠そうとする動きが続いている。

このような動きの背後には、長年にわたり気候変動の科学を否定してきた保守系の政治勢力の存在がある。これらの勢力は、化石燃料産業と深く結びつき、気候政策に反発する経済的・政治的利益を共有している。かつては妄想的に語られてきた保守派の荒唐無稽な願望が、今や政権の公式方針として政策に反映されているという事実は、極めて深刻な事態である。

さらに、国際情勢の不安定さも気候変動問題に影を落としている。ウクライナやパレスチナでの戦争の長期化は、各国の政治的・経済的資源を軍事や安全保障に集中させ、国際的な協力体制を弱体化させている。こうした中で、気候変動という地球規模の課題が国際政治の優先順位の中で押し下げられる傾向が強まっている。

最も懸念すべきは、米国の後退に他国が追随し、パリ協定の枠組みが空洞化してしまうことである。今のところ、再生可能エネルギーや蓄電池などへの投資が進み、脱炭素化の流れは経済合理性によっても支えられているようにみえる。しかし、欧州で極右政党が台頭し、気候政策を敵視する傾向が強まる中、米国の影響力が負の方向に作用する危険性は高まっている。米国の支援を失えば、気候対策の継続が困難になる途上国も少なくない。

こうした異常な状況に、私たちは決して慣れてはならない。気候変動という文明の根幹に関わる危機に対して、それを科学と理性に基づいて考える姿勢を失えば、人類の生存基盤を危うくする方向に導かれてしまう。異常を「新たな常態」として固定化させないために、その正常化を目指す意志を持ち続ける必要がある。

後戻りできない「ティッピングポイント」

気候変動の影響は、すでに世界各地で現実のものとなっている。2024年には、世界平均気温が産業革命前より一時的に1.5℃を超過し、平均的に見てもおよそ1.3℃に達したとされる。今後も現状のまま温室効果ガスの排出が続けば、あと10年ほどで1.5℃を本格的に突破するのは、もはや避けられないとの見方が強い。

このような温暖化は、すでに脆弱な地域や立場の弱い人々に甚大な被害をもたらしている。干ばつによる農作物の不作や水不足、洪水の頻発、猛暑による健康被害や労働困難など、極端な気象は人間の生命と生計を直撃している。にもかかわらず、こうした被害に苦しむ人々の多くは、温室効果ガスの排出にほとんど寄与していない。先進国の消費活動がもたらした気候変動の影響を、最も脆弱な人々が背負わされているという構図は、極めて理不尽であり、倫理的にも許されるべきではない。

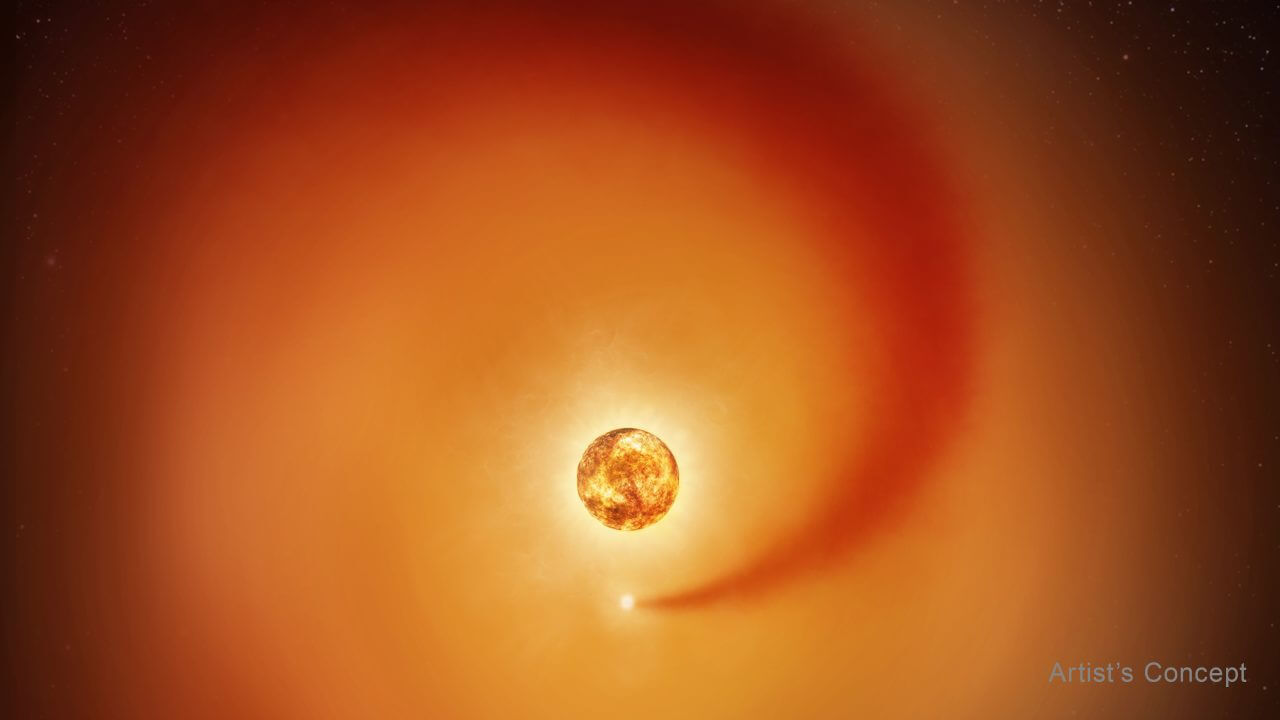

さらに深刻な懸念もある。1.5℃を超えて気温上昇が続いた場合、「ティッピングポイント(臨界点)」と呼ばれる不可逆的な変化が起きる可能性が高まる。たとえば、グリーンランドや西南極の氷床が崩壊すれば、海面上昇が一気に加速し、数億人規模の沿岸居住者が居住地を追われることになる。さらに、シベリアやカナダの永久凍土が広範囲で融解すれば、大量のメタンが大気中に放出され、温暖化がさらに進む「自己強化型」の悪循環が始まる。

また、熱帯のサンゴ礁が死滅すれば、海洋生態系の基盤が失われ、水産資源や沿岸地域の保護機能が大きく損なわれる。これらの変化は一度始まれば人間の手では止められず、何世代にもわたって人類の文明と自然の均衡を脅かすことになる。

破滅的な未来を避けるために必要なこと

このような破滅的な未来を避けるには、科学に基づいた冷静な議論と、社会全体としての合意形成が不可欠である。気候変動という課題は、単なる環境問題ではなく、経済、社会、倫理の全体を巻き込む構造的な危機である。そのためには、事実を共有し、立場や価値観の違いを越えて協力するための「共通の言語」と「共通の土俵」を持たなければならない。

しかし、現実の社会ではそのような冷静な対話を行うことすら難しくなりつつある。とりわけ米国では、保守とリベラルの間の分断が深まり、気候変動の事実そのものに対してさえ意見が対立する状況が続いている。SNSなどを通じた情報の分断が進行し、人々が自らの信念を補強する情報だけに触れる「エコーチェンバー」が常態化するなかで、科学的な合意に基づいた議論が成立しにくくなっている。

こうした分断は、残念ながら日本にも無縁ではない。現在のところ、日本では米国ほど極端な対立構造は表面化していないものの、政治的不信、メディアへの不信、政策への懐疑などが結びつき、気候変動問題に対しても感情的な反発や誤情報の影響が見られ始めている。その兆候を放置すれば、日本においても気候政策が信頼を失い、実効性を持ちにくくなるおそれがある。

だからこそ、いま必要なのは、丁寧な政策形成と真摯なコミュニケーションである。異なる価値観や立場や利害を持つ人々が、それぞれに納得し、理解し、参加できるプロセスを通じて、気候変動という難題に向き合う覚悟を社会全体で共有していくことが求められている。恐怖や対立をあおるのではなく、希望と共通理解を支えとした道筋を示すこと。それが、日本が国際社会の一員として責任ある役割を果たし続けるために、そして日本国民が気候変動の時代を生き抜くために、今後ますます重要になるだろう。

(2025年7月10日掲載)

◇ ◇ ◇

江守正多(えもり せいた)

1970年神奈川県生まれ。97年に東京大学大学院 総合文化研究科 博士課程にて博士号(学術)を取得後、国立環境研究所に勤務。同研究所 気候変動リスク評価研究室長、地球システム領域 副領域長等を経て、2022年より現職。東京大学大学院 総合文化研究科で学生指導も行う。専門は気候科学。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第5次および第6次評価報告書 主執筆者。著書に「異常気象と人類の選択」「地球温暖化の予測は『正しい』か?」、共著書に「地球温暖化はどれくらい『怖い』か?」、監修に「最近、地球が暑くてクマってます。」など。