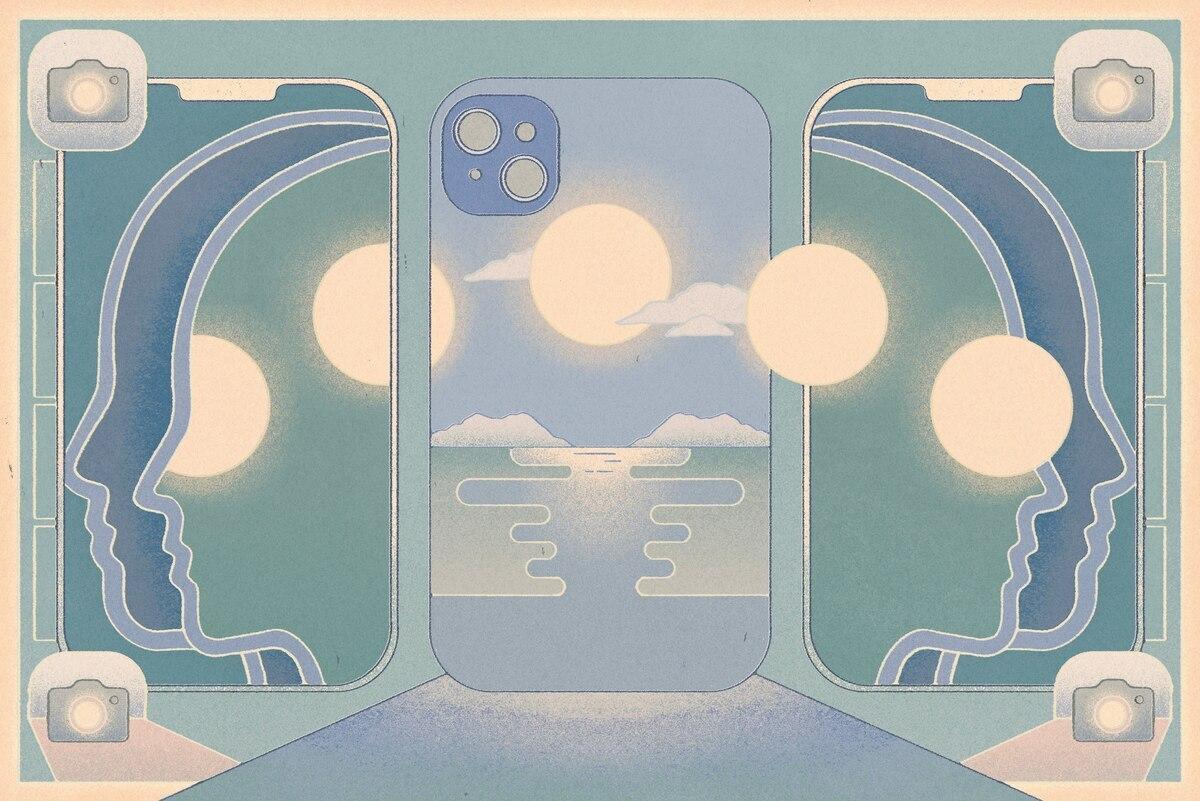

思い出の敵にも味方にもなる「スマホ写真の功罪」とは、記憶の作られ方自体も変えつつある(ナショナル ジオグラフィック日本版)

37歳のラバニア・オルバンさんが子どものときの誕生日の写真は数えるほどしかない。一方、彼女の7歳になる息子アルロくんには、誕生会に参加した人たちがスマートフォンで撮った写真が「ゆうに200枚はある」という。「息子の成長は、ほとんど毎秒のように記録されています」とオルバンさんは話す。 ギャラリー:人類が地球を変えてしまったと感じる、空から撮った絶景 写真23点 「写真も動画もたくさんあるので、ひとつひとつの出来事のバーチャルリアリティ版があるようなものです。本人にとっては、きっとすごく鮮明なんじゃないかと思います」 クリエイティブ関連製品の調査や紹介をするサイト「フォチュートリアル」のマティック・ブロズ氏の記事によれば、2024年に世界で撮影された写真はおよそ1兆9400億枚。2025年の予測は2兆1000億枚で、1秒あたり6万1400枚にものぼるという。 オルバンさんのスマホだけでも、息子との自撮りや、夕日、チョウ、アイスクリームなど、14万枚以上の写真が保存されている。こうした写真はすぐに見返すことができ、検索や共有も思いのままだ。 オルバンさん自身は、自分の子ども時代の写真を見ると、どこか記憶が欠けているように感じるという。「輪郭がぼやけていて、欠けたパズルのピースをあいまいな記憶で埋めているような感覚です」と語る。 「過去のどの世代よりも、今の人々は自分の日常に関するデータを膨大に記録に残しています」と話すのは、ドイツ、ビュルツブルク大学の心理学者で、デジタルメディアが記憶に与える影響を研究しているファビアン・フートマッハー氏だ。 「当然ながら、そうした変化は私たちの記憶のしかたを変えているのではないか、という疑問がわいてきます」

自分に起きた出来事の記憶は「自伝的記憶」と呼ばれ、私たちが自分を理解するうえで欠かせない。「自分とは何者かを形作るうえで、記憶は極めて重要です」とフートマッハー氏は説明する。「記憶は、人生を振り返るときにのぞき込む貯蔵庫のようなものです」 しかし、記憶は動画を再生するのとは違う。神経科学の研究によれば、自伝的記憶は、新しい体験の定着を助ける海馬と、体験を整理し、一貫性のある人生の物語として統合する前頭前野(前頭前皮質)が関係し合って成り立っている。 この仕組みは、とりわけ注意力や感情的な関わりなどに敏感に影響される。しかし、目の前の出来事を体験することよりも写真に収めることに意識が向いていると、それらが損なわれるおそれがある。 「私たちの記憶は忠実ではありません」と、米ミシシッピ州立大学の心理学助教ジュリア・ソアレス氏は言う。「記憶は、自分が何者であるか、それまでの人生でどんな物語を紡いできたかと深く結びついています。まさに自伝のようなものです」 写真は、こうした自伝のような記憶の支えにもなり得る。ふだんは忘れていた出来事の細部や感情が画像によってよみがえり、記憶を呼び起こすことがあると、研究者たちは認めている。 20歳のアリーナ・グエンさんは、「記録のためという面もありますが、あとから思い返したくなる瞬間をとどめておきたいという気持ちで撮っています」と話す。 「写真はタイムカプセルのようなものです。すっかり忘れていた感情や情景を、写真を見て思い出すことがあります。写真を通して、共通するパターンや、時の流れによる変化に気づいて、自分自身について多くのことを知れたように思います」 だが、フートマッハー氏によれば、写真は単に思い出す手がかりにとどまらない。デジタル時代の今、写真は私たちの記憶の作られ方そのものを変えつつあると氏は指摘する。記憶は、もはや私たちの内面だけでは完結しない。脳の中に蓄えられた情報だけでなく、スマホのような外部の機器に預けられた情報によっても形作られているというのだ。 こうした変化は、新たな問いを投げかける。仮に私たちの記憶が、部分的にでも、撮った写真(や、その中のどれをあとで見返すか)によって形作られるのだとすれば、スマホは単に私たちの過去を見せているだけではない。私たちがどの瞬間を、どれほど鮮明に覚えているか、さらにはおそらく、自分自身の歴史をどう解釈するかにまで、影響を及ぼしているのだろう。

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)