「つまらないが、事実」の話を流通させる 小泉悠氏の情報戦略

「ドカ貧」が見込まれる日米開戦に突き進んだ経験から得られる教訓とは何か。政治家、官僚から一般人まで、当時の人々は「戦後」を考えていたのだろうか。そして、現代社会に通じる論理と実践とは。

守るべきものとされた「国体」

――正しい情報をいかに政策に反映させられるか。戦争の分析にとどまらず、現代に通じる問題です。

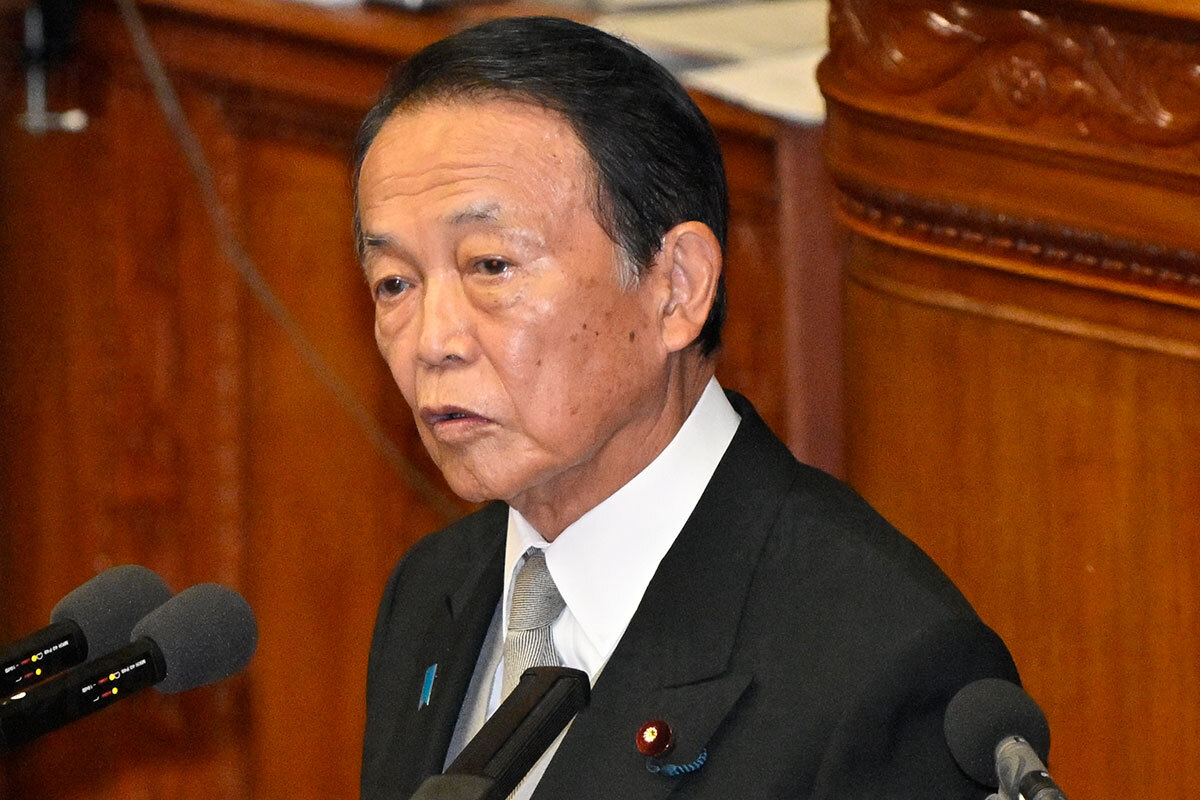

増田寛也 総力戦研究所の報告では、日本の原油・石油が不足し、正確な数字がなかった苦労を読み取ることもできます。

客観的な確率と、主観的な確率が入り組む中、自分のロジックに引き付けたことを「正確な情報」と考えるようになってしまったのではないか。それらを排して、正確な国家の意思決定につなげられるかが重要ではないでしょうか。

牧野邦昭 正しい政策をするためにはビジョンが必要であると思います。絶対に守らなければならない明確な方針があり、それに基づいて日々変わる情報を使って政策を決めていくのがあるべき姿でしょう。

戦前の日本では「国体」が守るべきものとされていましたが、対米開戦時にそれを真剣に考えた当事者はどれくらいいたでしょうか。

現代社会で強調されるのが、EBPM(証拠に基づく政策立案、Evidence Based Policy Making)の重要性です。

客観的で正しい情報が提供されることを前提として、政策決定者は多様な意見を聞いた上で最後はビジョンに基づき決断する仕組みが最低限必要です。

小泉悠 情報が正しいからといって、全て聞いてもらえるわけでないのが、一番難しいところではないでしょうか。総力戦研究所の報告が、まさにそうです。

日本人は勤勉なので、正しい情報を出すシンクタンカーはいるが、その政策情報を意思決定者に打ち込むロビイス…