ミツバチが時間を処理できることを発見、昆虫では初めて 光の点滅の長さを区別

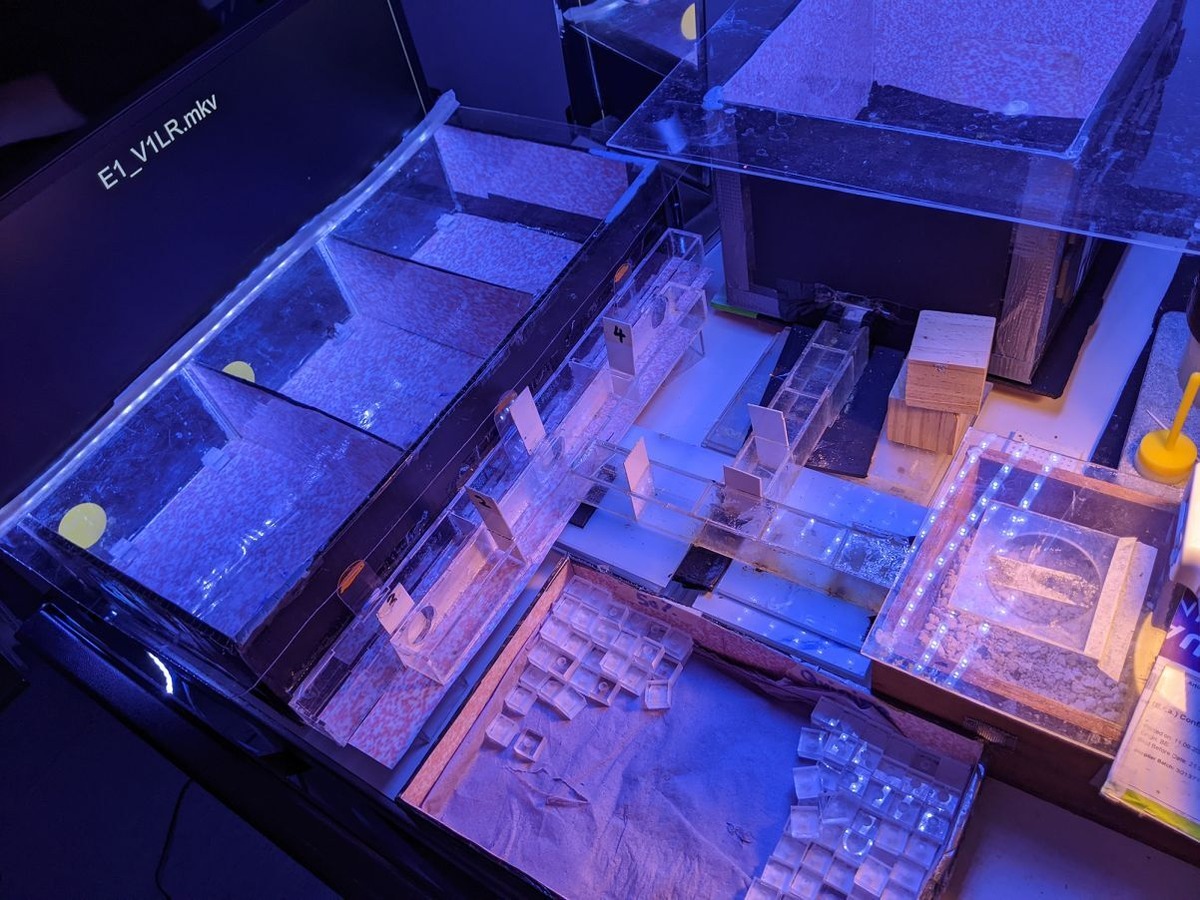

ミツバチの長い光と短い光の点滅を区別する能力をテストするために作られた迷路/Alex Davidson/Queen Mary University

(CNN) マルハナバチは光の点滅の長さを見分けて、その情報をもとに食べ物を探す場所を決められることが新たな研究で明らかになった。

これは昆虫にこうした能力があるという初めての証拠だという。ロンドン大学クイーン・メアリー校の博士課程の学生アレックス・デービッドソン氏と指導教員のエリザベッタ・ベルサーチ上級講師が指摘した。ベルサーチ氏はCNNの取材に対し、今回の発見は昆虫が複雑なパターンを処理できるかどうかという長年の論争に決着をつけるための手助けとなる可能性があると語った。

研究チームはまず、巣から出て餌を探しに行くミツバチが通る迷路を設営した。

そして、ミツバチに二つの視覚的な手がかりを提示した。一つは短く点滅する円で、もう一つが長く点滅する円だ。

それぞれの円に近づくと、ミツバチは片方の円に好きな甘い食べ物を見つけ、もう片方の円に嫌いな苦い食べ物を見つけることになる。

円の位置は迷路の各部屋で異なっていたが、ミツバチは時間をかけて学習し、甘い餌に結び付いた短く点滅する光へと飛んでいくようになった。

デービッドソン氏とベルサーチ氏はその後、ミツバチが甘い餌のにおいや姿を手がかりにしている可能性を除外するため、餌のない状態で行動を観察した。

その結果、ミツバチはほかの手がかりではなく、光の点滅時間の長さによって円を区別できることを発見した。

「このようにして、ミツバチが実際に両者の時間差を処理して採餌行動を選択していることを示した」(デービッドソン氏)

ベルサーチ氏は光の点滅について言及し、「進化の過程で一度も経験したことのない刺激を、ミツバチが処理できると分かってうれしく思う」と語った。「これまで見たことのない新しい刺激を柔軟に活用して課題を解決できる。本当に素晴らしいことだと思う」

研究者によると、マルハナバチは、ヒトやマカク、ハトなど他の脊椎(せきつい)動物を含めて、0.5秒から5秒までの短い点滅を区別できることがわかっている数少ない動物の一つ。

例えばヒトの場合、この能力によってモールス信号が理解できる。短い点滅は「E」、長い点滅は「T」を意味する。

「ただの機械」以上

デービッドソン氏とベルサーチ氏によると、ミツバチが時間の長さを判断する仕組みはまだ明らかではないが、研究チームは今後、その神経メカニズムの解明を目指すという。

研究者はまた、個別ではなく群れとして自由に動くコロニー内のミツバチを対象に同様の研究を行い、時間の長さをより早く学習できる個体がいる認知的な差異についても調査する計画だ。

デービッドソンさんは今回の成果が、ミツバチや他の昆虫が「本質的に本能で動く単純な機械」ではなく、「独自の経験を持つ内面がある複雑な動物」だと理解してもらう助けになることを期待している。「実際、ミツバチは複雑な認知能力、つまり学習や記憶、行動において柔軟性を備えている」

今回の成果は、時間に対する人間自身の理解にも重要な示唆を与えるとデービッドソン氏はいう。「時間は私たちやすべての動物の生活に不可欠なものだが、実はその本質や心の中での扱われ方はよく分かっていない」「この研究が興味深いのは、時間についての問いが人間だけのものではないと示している点だ」

研究成果は学術誌バイオロジー・レターズで発表された。

ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)の生物多様性・環境研究センターの博士研究員シンシア・アケミ・オイ氏は「この研究は、ハチが洗練された時間感覚を持つことを示している」と述べた。オイ氏は今回の研究に関与していない。「ミツバチは餌を探しながら、報酬を最大化し、巣に戻るコストを最小限に抑えるために、時間を慎重に管理しなければならないため、この発見は理にかなっている」

英エクセター大学の視覚生態学者ジョリオン・トロシャンコ氏(今回の研究に関与していない)は、今回の結果はミツバチが、「時間の長さを測定できる学習を行っているに違いない」ことを示していると語った。「大きな脳がなくても、非常に高度な認知能力を示すことは可能だ」