世界的アワード3年連続受賞作も! SF小説から考える「気候変動と世界の未来」

作家たちが自らの持てる想像力と筆力を駆使して、いずれ訪れるかもしれない未来の社会を描き出すのがSF小説。特に近年は気候変動の要素を色濃く織り込んだものが増える中、2人の識者が、現実を生きる私たちにさまざまな気づきをくれる作品について語り合った。 大森望 SF翻訳家 おおもり・のぞみ/1961年、高知県生まれ。劉慈欣『三体』や、テッド・チャン『息吹』など話題作を翻訳する。責任編集を務めるアンソロジー「NOVA」シリーズでは、第34回日本SF大賞特別賞、第45回星雲賞自由部門をそれぞれ受賞。 池澤春菜 声優、エッセイスト いけざわ・はるな/1975年、ギリシャ生まれ。数々のアニメ作品で声優を務める一方、SFエッセイ集『SFのSは、ステキのS』やSF短編集『わたしは孤独な星のように』を上梓。2020~22年には、第20代日本SF作家クラブ会長を務めた。

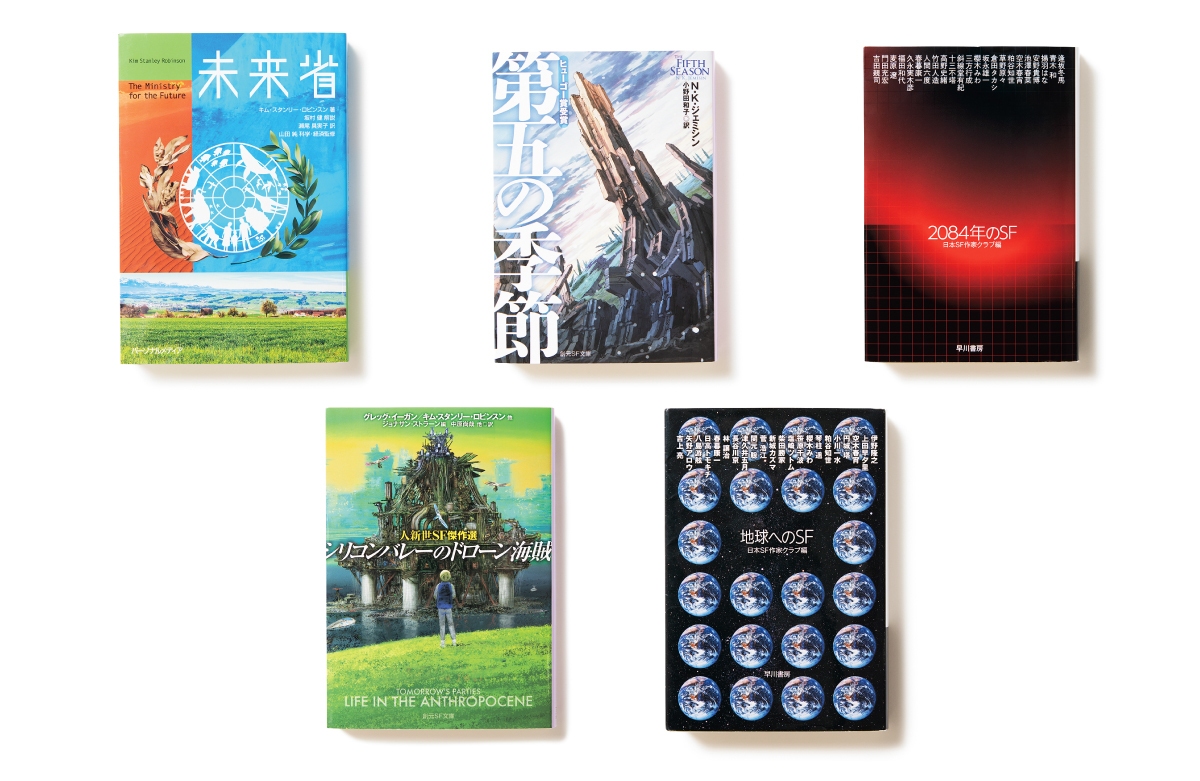

池澤 2024年は、日本でも猛暑が長く続き、各地で大雨も相次いで、いよいよ気候変動の影響が身近に感じられるようになりました。でもこの認識は国際的には遅いくらいで。海外では昔から気候変動の危機が叫ばれていましたし、SF小説のテーマとしてもよく描かれてきましたよね。 大森 クライメイト・フィクション(climate fiction)と呼ばれるジャンルですね。要するに、気候変動(climate change)がもたらす悲劇や社会崩壊を描いたフィクションという意味で、一般にはクライファイ(Cli-Fi)と呼ばれています。冷戦時代のSFでは「核戦争による破滅」がモチーフになることが多かったのですが、現代では、気候変動がSF作家たちの創造力を刺激していると。この「クライファイ」ブームの旗頭が、キム・スタンリー・ロビンスンの『未来省』です。 池澤 そうですね。冒頭、2025年のインドを見舞う熱波の描写が恐ろしい作品でした。熱波の影響で電気も途絶え、エアコンすら使えない。そんな状況でインド国民は主に日中は水に浸かって過ごすのだけれど、2千万人もの死者が出る。湖の中に人々がひしめき合って、死体もぷかぷか浮いているという描写で、一気に引き込まれます。 大森 逆に言うと、未来予測や問題意識が前面に出すぎて、冒頭以外はSF的な面白味に欠ける気もしますが、リアリティは抜群なので、SFに慣れていない読者にもとっつきやすいかもしれません。 池澤 本作で描かれる解決策は現実的ですよね。たとえば現実では二酸化炭素の排出量に応じて「炭素税」が課せられる国がありますが、『未来省』では炭素排出を抑制すると、カーボンコインという仮想通貨がもらえることになっている。罰ではなく褒美を与える逆転の発想が興味深い。 大森 2020年に発表された『未来省』は間違いなくクライファイブームの火付け役ですが、それより前に出た『第五の季節』もこのムーヴメントで重要な作品です。