サル山では雄が雌を支配しているという認識は間違い…動物から考える性とジェンダーの関係に着目した一冊とは? 生物学者・長谷川眞理子が語る(書評)

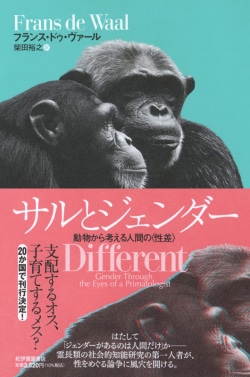

生物学的な性別(=セックス)にたいして、文化的・社会的に作られた性別を「ジェンダー」という。では群れという「社会」で暮らすサルの世界には、ジェンダーはあるのだろうか? そんな疑問に答える一冊『サルとジェンダー――動物から考える人間の〈性差〉』(紀伊國屋書店)がある。2024年3月にこの世を去った世界的な動物行動学者フランス・ドゥ・ヴァールさんの著書だ。 男と女の行動の違いは自然のものか、人為的なものか? 両者は本当はどれほど違うのか? ジェンダーは二つしかないのか、それとも、もっとあるのか? こうした問いに迫った本作について、欧米社会にいまだ根深くはびこる女性蔑視を経験してきた生物学者の長谷川眞理子さんが綴った書評を紹介する。 *** 日本にはニホンザルが生息しているが、どれだけの日本人が野生のニホンザルを見たことがあるだろう? 野生でなくても、動物園にいる霊長類をじっくりと見たことがある人はどれほどいるだろう? その数は決して多くはないはずだ。 それよりもはるかに多くの人々が、『猿の惑星』その他、サルや類人猿の仲間が登場する架空の物語に接しているはずだ。そして、それらに見られる霊長類の社会の姿と言えば、どれも、社会は雄(男性)が支配し、雌(女性)はそれに従う、雌(女性)は強い雄(男性)を好み、そんな雄(男性)との間に生まれた子どもを、愛情をもって育てる、というように描かれているのではないか。 ボスザルという言葉がある。私が話をすると、日本では一般の人々の認識はだいたい次のようなものだ。「日本に生息するニホンザルの社会は、雄が雌を支配する社会で、雄どうしの間には社会的順位がある。その中でもっとも順位の高い雄が、群れを統率して秩序を保つ。それがボスザルだ」。ところが、これは間違いである。多くのサル類の群れは、雌の血縁集団が核であり、雄は、雌たちが受け入れてくれて初めて、群れの中に存在できるのである。 著者は本書で、あれやこれや、霊長類の社会について述べられていることのほとんどが間違っていることを指摘する。そして、なぜ間違っているのか、そのような間違いがどのような歴史的経緯によって作られてきたのかを解明する。問題の発端は、フェミニズムの台頭で注目され始めた、セックスとジェンダーの関係だ。では、ヒトにおける生物学的性差、いわゆるセックスと、社会的に見られる性差、いわゆるジェンダーとは、いったいどのような関係になっているのか? それは、本当に複雑で重要な問題だが解きあかすのは難しい。著者は、フェミニズムの主張の根幹には賛同している。しかし、本来の性差は生殖器の違いだけであり、あとのすべては文化が作り出したジェンダーに過ぎないというような主張には異を唱える。 著者のフランス・ドゥ・ヴァールはオランダ生まれの男性で、いろいろな種類のサルと類人猿の行動を観察、研究してきた。とくに、チンパンジーとボノボという、私たち人類にもっとも近縁な類人猿2種の行動について、数々の論文を発表してきた有名な研究者である。オランダの動物園でのチンパンジー研究から出発したが、フランス人の女性と結婚し、その後、米国に移住して米国の大学と研究所で研究生活の大半を過ごした。ちなみに、チンパンジーとボノボは、両者ともに人類にもっとも近縁だが、その行動と社会の作りは大変に異なっている。 そんな背景が、セックスとジェンダーに関するさまざまな問題を多角的に捉える視点を彼に与えたのだろう。サルや類人猿がヒトと同じような文化的規範を持っているとは思われないが、霊長類の雄と雌の行動や態度ははっきり違う。その違いをどう見るか? それらをどう描写するか? 描写したところで、その違いにどれほどの重みを置くか? そこには私たち自身が持つ文化的バイアスがかかっている。だから、ボスザルだの雄の支配だのといった言い方が幅をきかし、それを増幅するような映画その他が流布するのである。霊長類研究の成果は、そんな単純なものではないことを明らかに示しているのだが、人々はそんな話は聞きたがらない。 ヒトという動物が本来持っている生物学的性差というものを、科学で解明することはできるのだろうか? ヒトは生まれたときからずっと、周囲の文化にひたって育つ。そして、文化を柔軟に急速に取り入れるのが、ヒトの特徴でもある。オランダとフランスと米国では、ジェンダー概念がかなり異なる。それらを踏まえると、ヒトのセックスとジェンダーの分析は、とても難しいに違いない。こんなことに気付くのも、著者自身の多様な社会経験ゆえなのだろう。 さて、私自身も、似たような背景を持っている。野生のニホンザルとアフリカのチンパンジーの行動研究をしたあと、英国で他の哺乳類の研究をし、米国の大学で教えたこともある、日本人の女性だ。長らくいろいろな種類の動物を観察し、家でイヌたちを飼った経験から感じるのは、雄と雌の行動や態度は明らかに異なる、ということだ。 ジェンダーの面で私が強く思うのは、日本は、欧米のように本質的に女性を蔑視する思想が根底にあるわけではないということだ。もちろん日本にもジェンダー規範はあるが、「女性は男性のできそこないだ、女性には知性がない」というふうには考えないというのが私の結論である。私自身、これまでいろいろな女性差別にあってはきたが、こんな根源的な蔑視に対して戦ってこなければならなかった西欧の女性たちに比べると、私は、ずっと自由な立場を維持できたのではないだろうか。 著者は2024年に亡くなった。惜しい人を亡くしたと思う。本書が、セックスとジェンダーの問題をときほぐしたいと思う多くの人々にとって、思考の糧となればと思う次第である。 [レビュアー]長谷川眞理子(進化生物学者、総合研究大学院大学学長) 進化生物学者、総合研究大学院大学学長。著書に『人の探求は科学のQ』『ダーウィン種の起源 未来へつづく進化論』『モノ申す人類学』『生き物をめぐる4つの「なぜ」』『クジャクの雄はなぜ美しい?』など。 協力:紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 scripta Book Bang編集部 新潮社

新潮社