死にゆく星が作り出した“宇宙の蝶”「バタフライ星雲」をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測(sorae 宇宙へのポータルサイト)

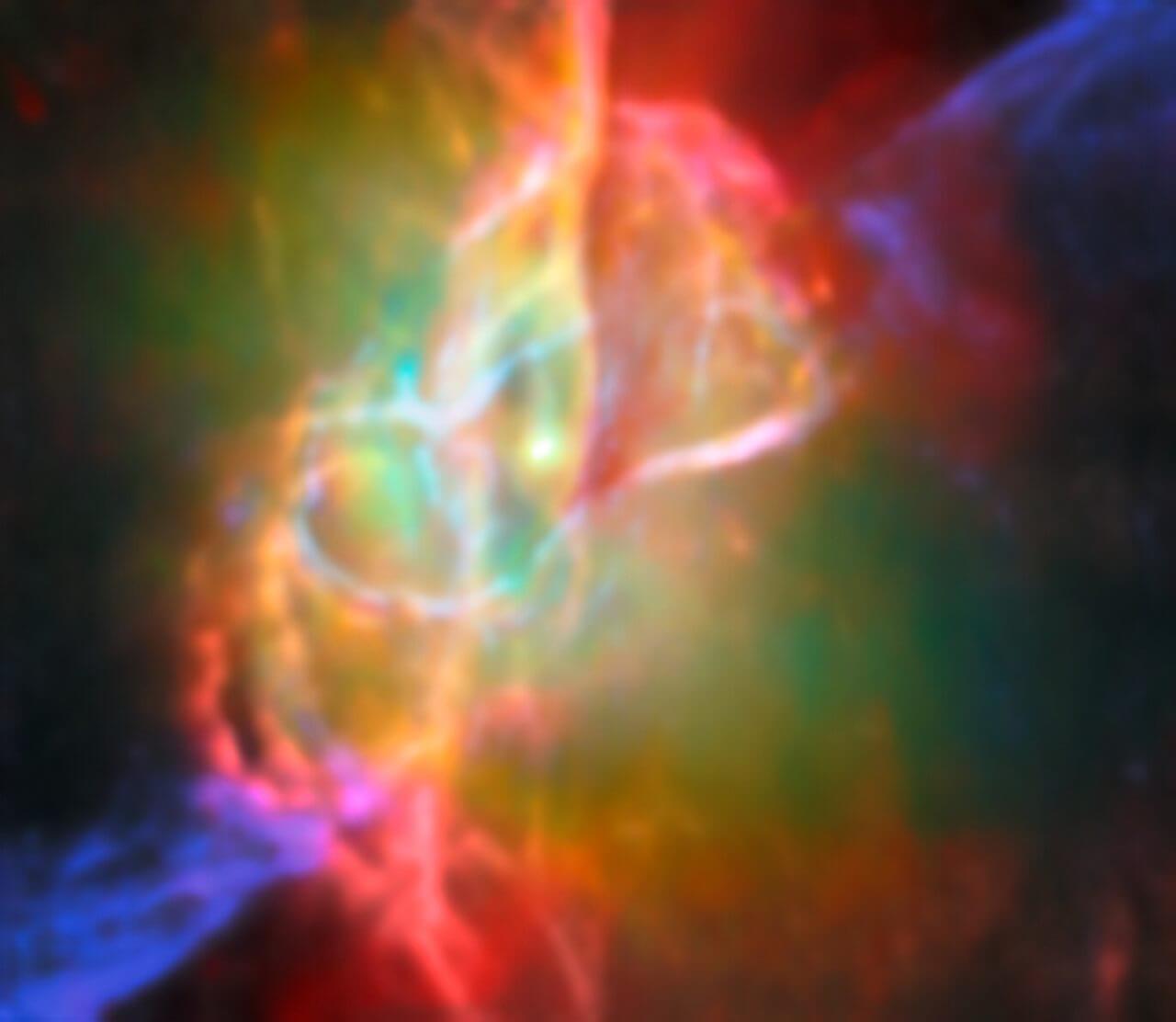

こちらは、惑星状星雲「NGC 6302」の中心部。 画像の作成には、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)と、アルマ望遠鏡(ALMA)の観測データが使用されました。 今日の宇宙画像 中心の死にゆく恒星を取り囲む複雑な構造が、繊細に捉えられています。 さそり座の方向、約3400光年先にあるNGC 6302は、その形から「バタフライ星雲(Butterfly Nebula)」とも呼ばれています。 最初の画像では蝶には見えないかもしれませんが、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)の観測データを使って作成された次の画像を見れば、その連想にも納得できるのではないでしょうか。

ESA=ヨーロッパ宇宙機関によると、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の「中間赤外線観測装置(MIRI)」を使用した観測によって、NGC 6302の中心星の位置が特定されました。 中心星の温度は約22万℃という高温で、これまで検出されたことがなかった周囲の塵の雲を加熱し、MIRIが得意とする中間赤外線の波長で明るく輝かせています。NGC 6302の中心星は塵に覆われているため可視光線では観測できず、塵の向こう側を見通せる赤外線でも従来の観測装置では感度と解像度が不足していたため、正確な位置はわかっていませんでした。 また、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データは、中心星を取り囲むトーラス(ドーナツ状の構造)が結晶質・非晶質のケイ酸塩や、不規則な形の塵粒子で構成されていることを示しています。塵の大きさは宇宙塵としては大きな1μm程度であり、長い時間をかけて成長してきたことがうかがえます。 さらに、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はPAH=多環芳香族炭化水素(ベンゼン環を2つ以上持つ化合物の総称)から放射された赤外線も捉えました。PAHは中心星が吹かせる星風の“泡”が、周囲のガスに突入することで形成されたと予想されています。 NGC 6302でのPAHの検出は、酸素が豊富な惑星状星雲でPAHが生成されることを示す初めての証拠になる可能性があり、こうした分子の形成プロセスを詳しく理解するための重要な手がかりになるかもしれないと注目されています。 冒頭の画像はESAから2025年8月27日付で公開されています。 参考文献・出典 ESA/Webb - Webb investigates complex heart of a cosmic butterfly Matsuura et al. - JWST/MIRI view of the planetary nebula NGC 6302 – I. A UV-irradiated torus and a hot bubble triggering PAH formation (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)

sorae編集部

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)