戦後80年「戦争をしない」を続けるために:村上春樹氏の憲法観に共感「9条を損なってきた日本人の偽善性」

委員会「戦後80年――『戦争をしない』を続けるために」(座長=井上寿一・学習院大教授)の座談会4回目(最終回)のテーマは「覇権国不在と日本」。 議論は、日本の外交や、日本国憲法との向き合い方に広がっていく。(全4回の3回です)

第1回・「権威主義」に魅力 西側でも増えるなぜ第2回・傲慢な覇権国・米国に見える傷痕第4回・自衛隊への敬意とは 民主主義の軍隊論座談会のフル動画はこちらから座談会定例メンバー 5氏の経歴過去3回の座談会詳報

アジアでNATOの仕組みは

――アジアの平和と安定が崩れるときには、日本は間違いなく、その最前線に立たされます。

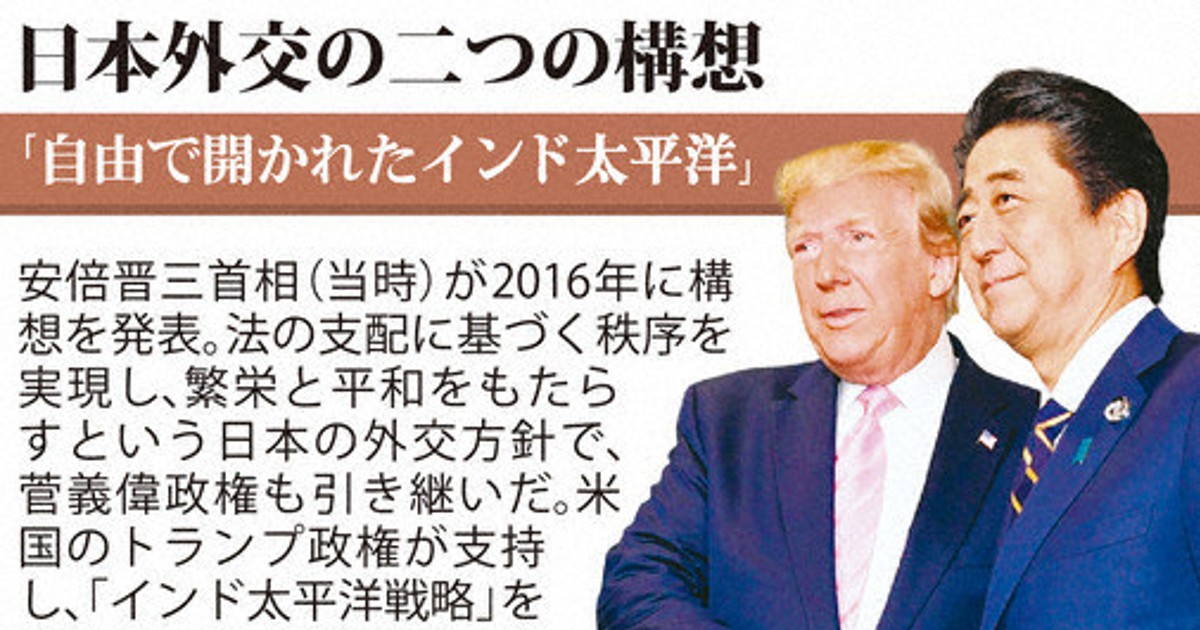

井上寿一 日本の地域秩序構想としては、「自由で開かれたインド太平洋」が比較的長く続いていますし、かつては「自由と繁栄の弧」もありました。

Advertisementこうした構想は、安全保障共同体とは異なる、経済的国際協調の枠組みです。アジアでNATOのような枠組みを、どのようにつくっていくことができるのでしょうか。

欧州は近代を含め、非欧米諸国からすれば、宗教や民族も同じように見える国同士が、何度も戦争を繰り返してきました。

そのため、二度と戦争はしてはいけないと、欧州石炭鉄鋼共同体に始まり、EUに至り、あるいはNATOがつくられました。

他方、アジアは近代において、東南アジアと日本が戦火を交えたのは1940年代の限られた時期です。甚大な被害や犠牲を強いたものの、欧州の植民地統治とは異なります。

それゆえ、この地域で安全保障共同体をつくらなければ、というモチベーションが乏しいのではないでしょうか。

小泉悠 アジアにおいて、核を保有する中国や北朝鮮を、米国抜きで抑止することは、(軍事的優位性を拡大し合う)エスカレーションの理論で考えると、できないわけです。

何らかの米国の関与は残し続けざるを得ない。でなければ、日本や韓国、台湾の独自核武装みたいな話になってしまいます。

果たしてそれが安定と言えるのかどうかと言えば、私は極めて怪しいと思います。

岩間陽子 欧州統合の過程で、安全保障については米国にほぼ頼ったというのが実態です。

関税同盟をつくり経済を統合し、ドイツの経済力を欧州全体にどう還元するかという仕組みを社会的につくったのが欧州統合の本質だと考えています。

ですから、同じ形は無理でも、アジアで全く不可能かと言えば、そうは思っていません。

外国人比率は10%を超える

温又柔 ただ、今の日本に、海外から働きに来たくなる魅力があるのかという視点も必要ではないでしょうか。

増田寛也 6カ月以上、日本に滞在する外国人は今、年間30万人程度増加しています。

新型コロナウイルスがはやる前は20万人程度でしたから、滞在者は劇的に増えています。

社人研(国立社会保障・人口問題研究所)の予測では、日本の人口は2070年で8700万人ぐらいまで減りますが、そのうち外国人は10・8%で1000万人に近い。

今の欧州よりちょっと低いぐらいです。現状を見ていると、50年代には10%を超えるでしょう。

外国人就労者の人権を無視したような労働を課すなどの問題が指摘された技能実習生制度から、特定技能や育成就労制度にするなど、職場環境を改善する動きはあります。

外国人にとって、母国が経済力をつけていく中で、日本にどれだけ魅力を感じてもらえるかということも、他国との交流の発展に欠かせません。

戦後100年を迎えるために

――戦後80年、そして、戦争をせず100年を迎えるために、日本は何をすべきでしょうか。

井上 政権交代を可能とする政党政治システムの構築を前提として、外交安保の基本政策が主要な政党間で共有されるようにならなければなりません。

政権が交代しても、外交安保の基本政策は変わらない。そうなれば、日本の国際的な信用は高まります。

ひいては、国内の政治的な安定をもたらすことにつながるのではないでしょうか。

作家の村上春樹氏は日本国憲法について「世界に例がない素晴らしい理念だ、皆で守ろう」、このように声高に叫ぶのは「自己欺まん」に過ぎないのではないか(「週刊文春」1994年3月17日号)と、語りました。私も共感します。

村上氏は憲法を改正すべきだと言っているのではなく、憲法第9条を損なってきた私たち日本人の「ごまかし」と「偽善性」を批判しているのです。

岩間 戦争しない国であり続けるためには、逆説的だけど、戦争の準備もある程度、しなければなりません。

長い間、日本は米国のおかげであまり考えずに済んできましたが、避けられないことだと思います。

戦争をするために準備するのではなく、しないために準備しているという意識を持ち、同時に、対話や交渉、軍備管理・縮小の場をつくっていくべきです。

1920年代の外交を語るキーワードに「国際協調」という語がありますが、これは相手に合わせていればうまくいくとの発想です。

でも、合わすべき相手がいない世の中もあって、そこを生き抜くために、国際社会や地域秩序を自らつくり、動かすという構想力が必要です。

今がそういう時期であることを「ポスト覇権」という言葉に込めました。

増田 私が出席できなかった1回目の座談会で、佐藤卓己・上智大教授が紹介した「ネガティブリテラシー」という考え方に膝を打ちました。

情報の洪水の中で、「曖昧さに耐える力」が重要だと感じます。

国民の意識も大事ですが、メディアの役割は重要です。

世論(せろん)である「ポピュラーセンチメンツ(大衆的な気分や感傷)」と、対話や交渉を通じた輿論(よろん)「パブリックオピニオン(公的な意見)」を峻別(しゅんべつ)し、パブリックオピニオンを発信していく重要性が、ますます求められていくと思います。

そして、アジアが共同で取り組むときに、日本がリーダーシップをとるべきです。その行動力と構想力を持った政治家に出てきてほしい。

「8月15日の子どもたち」

温 岩間先生が基調報告で紹介されていたドイツのハバーマスによる「我々は皆、5月8日の子供たちだ」という言葉がとても印象に残りました。

アメリカの覇権や平和憲法のおかげでこの80年間、戦争の当事者にならずに済んだ我々もまた、「8月15日の子どもたち」として胸を張ってもいいのか。

はたしてそれを、日本の旧植民地だった国々はどう評価するのか。

戦後80年目の今、日本がこれからも戦争しない国でいられるために考えるべきことは、まだたくさんある気がします。

小泉 自分が生まれる前のことは、「白黒の話」というか、すごく遠い話のような感じがしてしまう。そうではなくて、同じ日本人がやっていたことという、感覚的な接続を取り戻すことが求められると思います。

ガザやウクライナで起きていることも、テレビやインターネットで見ているからバーチャル感がありますが、私たちが今生きている場所で起きている、地続きの戦争ととらえるべきです。

突然、本物がやってきて慌てるのではなく、リアルな感覚を持てるように、今回のような企画は必要なことです。

アジアでの可能性

――ネットの影響を見据えて、私たちも地に足を着けて何をすべきか、考えていきたいと思います。

井上 ヨーロッパのまとまりは、不戦のために安全保障共同体をつくるというより、経済的に相互にメリットがある共同体をつくるというところから始まったのであれば、アジアにおいても、十分応用可能な出発点ではないのかと思いました。

戦後80年、曲がりなりにも戦争当事国にならなかった日本が、今度は世界平和のために、どう能動的に関わっていくのかということを、戦後80年の区切りに考えていくべきだと理解することができました。(つづく)

「戦後80年座談会」参加者(敬称略)

定例参加者

井上寿一 学習院大教授(座長)

岩間陽子 政策研究大学院大教授(副座長、今回は基調報告も)

増田寛也 野村総合研究所顧問

温又柔 作家

小泉悠 東京大准教授

■人物略歴

井上寿一(いのうえ・としかず)氏

1956年生まれ。一橋大大学院博士課程単位取得退学。専門は日本政治外交史。学習院大学長、国家安全保障局顧問など歴任。著書に「新書 昭和史」など多数。

岩間陽子(いわま・ようこ)氏

1964年生まれ。京都大大学院博士課程修了。在ドイツ日本大使館専門調査員などを経て現職。専門は国際政治、欧州安全保障。著書に「核の一九六八年体制と西ドイツ」など。

増田寛也(ますだ・ひろや)氏

1951年生まれ。東京大法学部卒業後、建設省(現国土交通省)入省。95~2007年に岩手県知事を3期務めた。07~08年に総務相。20年1月~25年6月、日本郵政社長。25年6月から現職。

温又柔(おん・ゆうじゅう)氏

1980年生まれ。両親は台湾人。幼少期に来日し東京で成長。著書に「来福の家」「魯肉飯(ロバプン)のさえずり」「永遠年軽」「祝宴」「恋恋往時」など。

小泉悠(こいずみ・ゆう)氏

1982年生まれ。早稲田大大学院修士課程修了。専門はロシアの安全保障と軍事政策。著書に「ロシア点描」「ウクライナ戦争」「オホーツク核要塞(ようさい)」など。