YCU Research Portal

横浜市立大学附属病院次世代臨床研究センター 小林 雄祐講師・医師(YCU共創イノベーションセンター 副センター長)、同医学部循環器・腎臓・高血圧内科学 田村 功一主任教授らの研究グループは、同大学大学院生命医科学研究科 寺山 彗准教授、順天堂大学大学院医学研究科 総合診療科学 矢野 裕一朗教授、その他近隣の医療機関と共同で、非感染性疾患(NCDs)*1患者の倦怠感に関する包括的なマルチオミクス解析*2を実施し、倦怠感の生物学的メカニズムの一端を解明することに成功しました。本研究成果は、従来主観的評価に依存していた倦怠感評価を、客観的なバイオマーカー*3で評価する道筋を開くものであり、今後の個別化医療の発展に大きく寄与することが期待されます。 本研究成果は、国際科学雑誌「BMC Medical Informatics and Decision Making」に掲載されました(日本時間2025年6月3日公開)。

● 非感染性疾患(NCDs)患者の倦怠感に対する包括的マルチオミクス解析を実施 ● 客観的評価:血液・唾液バイオマーカーによる倦怠感の定量的診断手法を開発

● 高精度予測への道筋:少数例の機械学習*4モデルによる倦怠感予測でF1スコア約0.7を達成

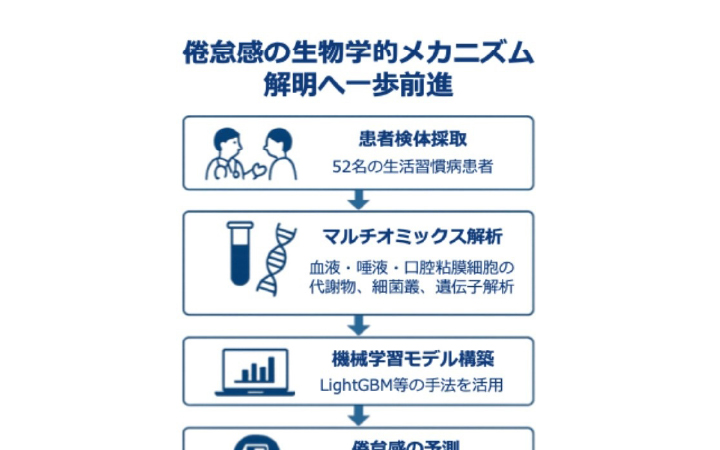

図 本研究の概要

倦怠感は慢性疾患患者の生活の質(QOL)を著しく低下させる症状でありながら、その生物学的メカニズムは十分に解明されていませんでした。従来の倦怠感評価は患者の主観的な訴えに依存しており、客観的な診断法の確立が急務とされていました。 特に、高血圧・糖尿病・脂質異常症・慢性腎臓病などの生活習慣病を含む非感染性疾患患者では倦怠感が高頻度で認められ、疾患進行の早期サインとしても注目されています。さらに、COVID-19後遺症における倦怠感問題の顕在化により、倦怠感管理の重要性がますます高まっています。 本研究では、血液・唾液・口腔粘膜細胞から得られる代謝物、細菌叢、遺伝子情報を統合的に解析し、機械学習による倦怠感予測モデルの構築を目指しました。

本研究グループは、52名の非感染性疾患患者から血液・唾液・口腔粘膜細胞を採取し、以下の統合解析を実施しました。 1. マルチオミクス解析 代謝物や細菌叢の解析から生活習慣に基づく個人の身体状況を、遺伝的多型の特定から個人の遺伝的要因に基づく影響を、それぞれ調べることを目的として実施しました。 - メタボローム解析:GC-MSによる代謝物の網羅的測定 - マイクロバイオーム解析:16S rRNA遺伝子シーケンスによる口腔内細菌叢の解析 - 遺伝子解析:全エクソームシーケンスによる遺伝的多型の特定 2. 倦怠感の多次元評価 Multidimensional Fatigue Inventory(MFI:多次元評価が可能な倦怠感尺度)を用いて、倦怠感を5つの次元(全般的倦怠感、身体的倦怠感、精神的倦怠感、活動低下、意欲低下)で詳細に評価しました。 3. 機械学習による予測モデル構築 性能が高いことで知られるLightGBMアルゴリズムを用いて倦怠感を予測するモデルを構築し、汎化性能を測る手法の一つであるleave-one-out交差検証により性能を評価しました。 その結果、血液・唾液におけるプラスマローゲン合成経路(細胞膜成分の産生でエネルギー代謝に関与)が身体的倦怠感と有意に関連し、ホモシステイン分解・カテコールアミン生合成経路(神経伝達物質の産生に関与)が精神的倦怠感との関連を示すことを発見しました。また、唾液中の特定細菌群(Firmicutes negativicutes、Patescibacteria saccharimonadia)の減少が倦怠感と負の相関を示すことも明らかにし、さらに、複数の遺伝子変異がそれぞれ各種倦怠感次元と関連することを特定しました。 機械学習による倦怠感予測モデルは、血液・唾液バイオマーカーを用いてF1スコア約0.7の予測性能を達成し、客観的な倦怠感評価の実現可能性を示しました。

■個別化医療への貢献 客観的なバイオマーカーに基づく倦怠感診断により、患者一人ひとりに最適化された治療法の開発が期待されます。

■早期介入システムの構築

倦怠感を疾患進行の早期サインとして活用し、健常者における倦怠感モニタリングによる予防医学の向上、健康経営推進にも貢献します。■デジタルヘルスケアへの応用

倦怠感管理アプリケーションや遠隔モニタリングシステムの開発基盤を提供します。■多疾患への適用拡大

がん患者、透析患者、COVID-19後遺症患者など、多様な疾患による倦怠感への適用が期待されます。 YCU共創イノベーションセンターでは、本研究成果を基盤として、さまざまな研究の社会実装に向けて、より大規模な多施設共同研究への展開、企業との共同研究による実用化推進、個別化医療実現に向けた臨床応用研究の支援を進めてまいります。 また、現在、本研究の成果を応用し、透析患者の倦怠感解明と治療法開発によるWell-being実現を目指す多施設共同研究~PERFECTION STUDY~として1,000名規模の症例集積を目指す多施設共同研究を推進しており、その成果の一部を第70回日本透析医学会学術総会・学術集会にて発表しました。本研究は、KISTEC受託研究などの支援を受けて実施されました。

タイトル: Visualizing fatigue mechanisms in non-communicable diseases: an integrative approach with multi-omics and machine learning 著者: Yusuke Kobayashi, Naoki Fujiwara, Yuki Murakami, Shoichi Ishida, Sho Kinguchi, Tatsuya Haze, Kengo Azushima, Akira Fujiwara, Hiromichi Wakui, Masayoshi Sakakura, Kei Terayama, Nobuhito Hirawa, Tetsuo Isozaki, Hiroaki Yasuzaki, Hajime Takase, Yuichiro Yano and Kouichi Tamura 掲載雑誌: BMC Medical Informatics and Decision Making

*1 非感染性疾患(NCDs):感染によらず発症する慢性疾患で、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎臓病など)を含む。食習慣や運動、喫煙・飲酒などの生活習慣と密接に関連し、健康寿命や医療費に大きな影響を及ぼす。 *2 マルチオミクス:ゲノム、メタボローム、マイクロバイオームなど複数の生体分子情報を統合的に解析する手法。個体の包括的な生物学的状態の理解を可能にする。 *3 バイオマーカー:疾患の診断、治療効果の判定、予後予測などに用いられる客観的な生物学的指標。血液検査値、代謝物、遺伝子発現などが含まれる。 *4 機械学習:コンピュータがデータから自動的にパターンを学習し、予測や分類を行う人工知能技術の一分野。

横浜市立大学 広報担当 mail: [email protected]