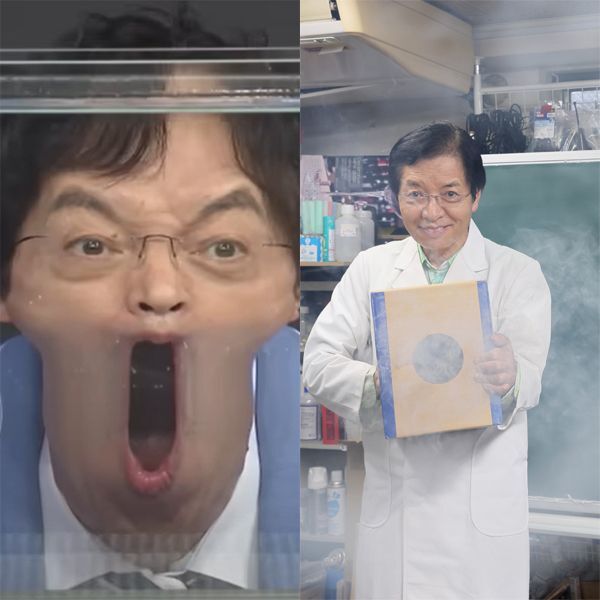

「求められるなら、率先してマッドサイエンティストになる」米村でんじろう(70)が“ヤバい実験”を繰り返す理由(文春オンライン)

――情報を得るために、YouTubeやショート動画も見ますか? でんじろう そうですね。最近はネット中心に情報を集めています。でも、実験系の動画はあまり参考にならないことが多いですね。教師時代から数えると40年も実験をやっているので「それ、もう僕が過去にやってるんだよな」と思うことも多くて。 有名YouTuberの動画や、TikTokも見ます。でもやっぱり、こっちもプライドがあるから負けたくないし、つい「自分の方がおもしろいことをやっているのになあ」と思ってしまう(笑)。もちろん、彼らには決して自分にない魅力があって、その個性を動画に反映できていて、見習わないといけない側面も多いですよ。とくに、先人がやってきた実験の見せ方をアレンジして、面白くする能力は本当にすごい。 ――インターネットや動画から生まれた実験もありますか? でんじろう 火起こしを調べていたとき、ジャングルで延々と火起こしをしているインドネシアのYouTuberがレコメンドされてきて、ヒントになったことがあります。 そこで、錆びた鉄球とアルミホイルを使って火起こしをする実験をやったんです。そうしたら数カ月後にその人も同じようなことをやっていて、もちろん偶然でしょうが「お互い見てたのかも」と思いました。 ただ、ネット情報は表層的になりがちなので、本格的に深掘りするときは本に戻り、最後は自分の実験で検証するのを徹底しています。ネットはあくまで、これまでの経験やインプットを思い出したり、組み合わせたりする発想のきっかけ作りで、そのままマネすることなくアイデアの種として使います。こうした知識を培ってきた経験の掛け合わせで、発想していますね。

――その他、実験のアイデアを考える上で役に立っているものや経験はありますか。 でんじろう 40歳で学校を辞めて、今の仕事をはじめたとき携わった科学番組は大きいかもしれません。小さな制作プロダクションにブレーンとして入り、企画づくりやスタジオ実験を手伝っていたんです。週1の30分番組なので常に企画に追われ、撮影直前までどんな実験をするか決まらないこともしょっちゅうでした。 ディレクターと社長兼プロデューサーが集まり企画会議を行うのですが、各ディレクターが順番にアイデアを出すと、「それじゃない」みたいな雰囲気で次々と飛ばされて。行き詰まると僕に「何かある?」と振られる。お金をいただいている以上は何か言わないといけないので、とにかく意見を出していました。