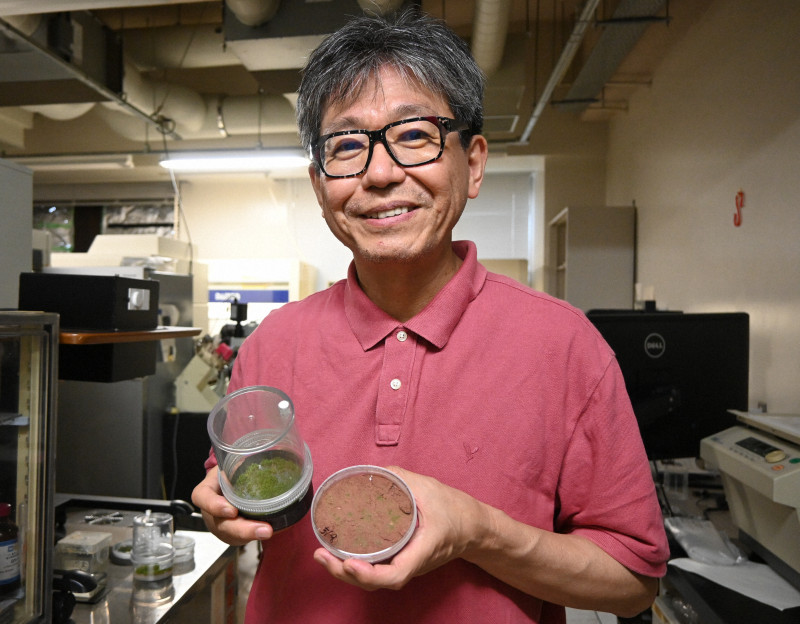

テラフォーミングの第一歩 コケで「月面緑化」に挑む北海道大院教授

地球の気候変動や資源の枯渇が深刻化するなか、月や火星で人類の居住を可能にする「テラフォーミング(地球化)」研究が注目されている。北海道大大学院の藤田知道教授(生物科学)は、コケを使って月や火星を緑化することを第一歩とし、「生態系を地球外にも実現する」と夢を描いている。 【写真】実験に用いる「ヒメツリガネゴケ」をアップで テラフォーミング構想は、地球温暖化や人口増加に備え、人類の長期的な存続や活動領域の拡大などを目的に、惑星や衛星を地球に似た環境に変えるという考え。 地球を含む太陽系では、月と火星が注目されている。米航空宇宙局(NASA)は国際月探査「アルテミス計画」で月での基地建設を目指し、火星の有人探査計画も進めている。米実業家のイーロン・マスク氏も火星への100万人規模の移住構想を掲げている。 日本もアルテミス計画に参加しているほか、国際宇宙ステーション(ISS)で植物の栽培実験に取り組んでいる。 藤田教授の研究チームは、過酷な環境にも適応できるコケに注目。無重力や高温、乾燥といった環境に適応できる「強いコケ」の開発を試みている。 地球外でもコケが育てば、枯れた時に分解され、養分を含んだ土ができる。この土を使うことで、地球外で食料を生産できる可能性が広がる。 藤田教授が研究に使っているのは、コケの一種「ヒメツリガネゴケ」。2008年に全遺伝子情報が解読されたため、環境適応のための変異メカニズムも分かりやすい。 藤田教授によると、コケは、現生人類が生まれた数十万年前よりはるか昔の約5億年前に陸上に出現したと考えられている。地球が今より二酸化炭素濃度が高い高温期や、氷河期を経ても絶滅を免れ、南極でも繁栄している。 チームは12年から、月や火星に似せた環境でコケの栽培実験に取り組む。昨春には回転式の加速度装置を使い、重力を地球の約10倍まで高めた環境を作り出し、装置の中でコケを栽培した。 当初は「あまりに強いストレスだから育たないだろう」と予測したが、通常の地球の環境下で育てたコケよりも短く、約20%太くなったコケが育った。光合成の能力も40~50%上昇していた。 チームは、コケの重力への適応を特定の遺伝子がコントロールしていることも突き止めた。この遺伝子は「小さくても力持ち」という意味で「ISSUNBOSHI1(一寸法師1)」と名付けた。この遺伝子を操作すれば、重力などの環境変化に耐えられるコケを人工的に作り出すことができるようになるという。 藤田教授らは、こうした知見を踏まえて宇宙ベンチャー「デジタルブラスト」(東京都)と共同で低重力環境を再現できる装置を開発。研究を深化させている。 紫外線を照射して遺伝子の突然変異を何度も起こし、月や火星の表面を覆っている、養分をほとんど含まない砂「レゴリス」でも生育できるコケの開発にも取り組んでいる。 強いコケの栽培に成功したとしても、空気がほとんどない環境下では光合成や呼吸はできない。そこで藤田教授は、ドームでコケを覆い、二酸化炭素などを人工的に供給することを構想している。30年までに月面での実験実現を目指している。 今年2~3月には、クラウドファンディングで研究費を募り、約170万円が集まった。乾燥と高温に強いコケの栽培も試みている。藤田教授らは年内にもデジタルブラストと共にスタートアップ「ArchaeGreen(アーキグリーン)」を立ち上げ、研究を加速したい考えだ。 藤田教授は「人間だけが快適に住める都市ではなく、植物や動物と共生する生態系を地球外にも実現できたら理想」と語る。 藤田教授によると、強いコケは、地球上でも砂漠化や塩害防止に役立つ可能性があるという。コケが持つ潜在能力に期待を寄せている。【森原彩子】