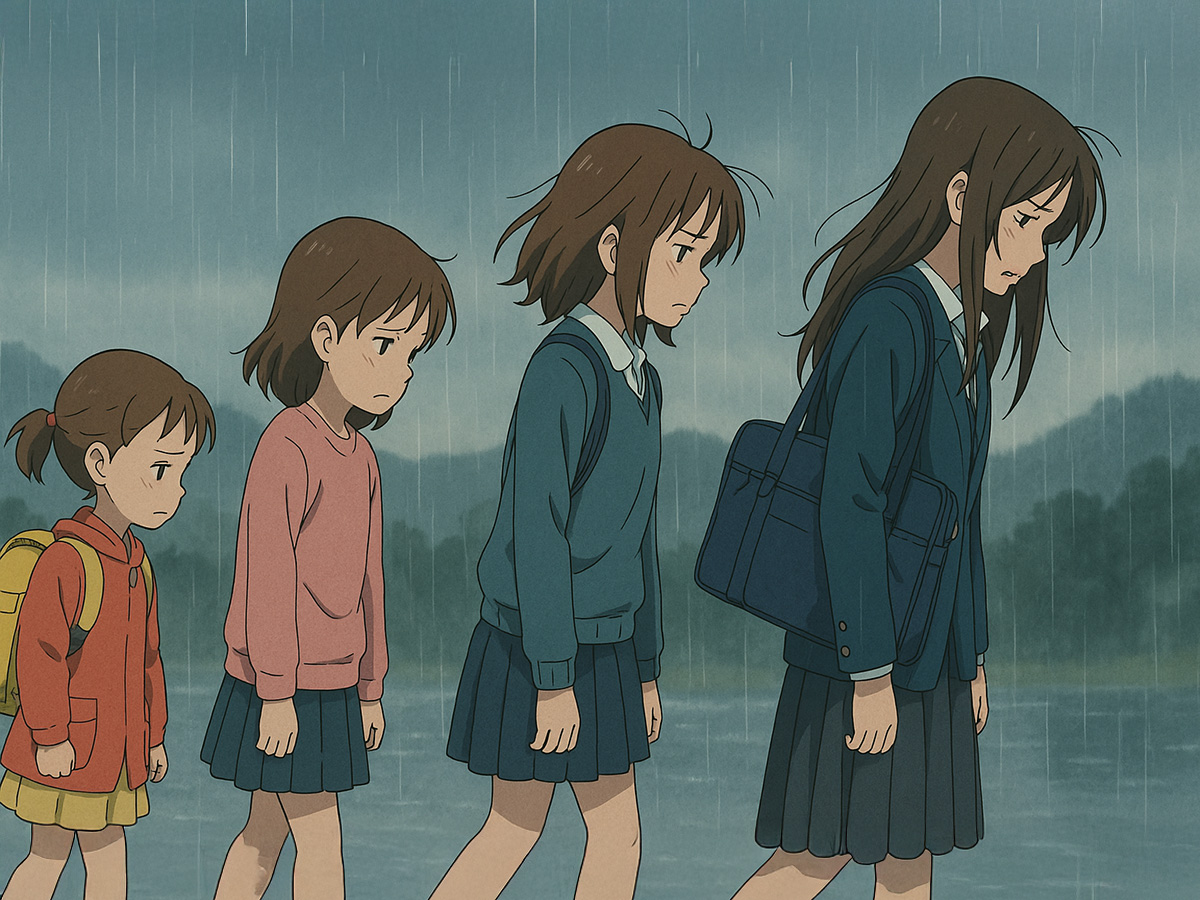

ADHDの子は幼児期から高校生までずっと生活の困難を感じる

- LSACの研究では、ADHDの特徴をもつ子どもは生活のしやすさがどの年齢でも低く、平均で7点以上の差が見られると示されましたか?

- どの年齢でも生活のしやすさが低く、特に気持ちの安定や友だち関係に影響が大きいです。

- ADHDの特徴とほかの困りごとが重なると、生活のしにくさはどう変わりますか?

- 不安や落ち込み、反抗などをあわせ持つと、生活のしにくさはさらに広がり全体的な困難が強く現れます。

- ADHDの子を支えるための工夫は何が推奨されていますか?

- 早期かつ継続的な支援を前提に、家庭は見える化と小さな成功の積み重ね、学校は課題を分割して見通しをつくり、医療は家庭・学校と連携して薬の適切な調整とサポートを行います。

オーストラリアの国が行っている大規模な子ども調査を使って、子どもたちの成長を13年間にわたって追いかけた研究があります。 この研究は、デーキン大学、マードック小児研究所、メルボルン大学など、オーストラリアの子どもの健康や発達の研究でよく知られるオーストラリアの機関が中心となって進められました。

調査の正式名称は「オーストラリア子ども追跡調査(LSAC)」といい、2004年から続いている国の代表的な研究です。 数千人の子どもを4歳のころから定期的に追いかけ、健康、発達、家庭環境、学校生活などを記録してきました。

日本でいうと国が継続して行っている全国的な子ども調査のような位置づけです。

今回の分析では、この調査に参加した4,194人の子どもを対象にしました。 対象は4歳から17歳までで、2年ごとに行われる7回の調査を重ね、子どもの「生活のしやすさ」がどう変わるのかを見ました。

「生活のしやすさ」とは、体の健康、気持ちの安定、友だち関係、学校生活の4つの面を親が質問票に答えることで点数化したものです。 点数が高いほど、その子が毎日の生活を快適に送れていることを意味します。

ADHDの特徴があるかどうかは、子どもの落ち着きのなさや注意の続けにくさなどをたずねる質問票をもとに判定しました。 これは医師の診断そのものではありませんが、子どもの行動傾向をとらえるために国際的に広く使われている信頼できる方法です。

そして研究者たちは、この長期にわたる調査データを用いて、「ADHDの特徴をもつ子どもは、そうでない子どもに比べて、成長のどの時期でも生活のしやすさが低く、その差は思春期まで続く」という結果を明らかにしました。

結果は一貫してはっきりしていました。 ADHDの特徴がある子どもは、どの年齢でも「生活のしやすさ」の点数が低く、平均で7点以上の差がありました。 これは子どもにとって無視できない大きさです。

とくに、気持ちの安定や友だち関係で差が大きく、体の健康や学校生活にも影響が見られました。

また、不安や落ち込み、反抗やけんかといった「ほかの困りごと」をあわせ持つと、生活のしにくさはさらに広がりました。 つまり、ADHDの特徴そのものが子どもの毎日を難しくし、そこに気持ちや行動の問題が加わると、子どもはもっと大変になるということです。

興味深いのは、兄弟姉妹が多い子どもは比較的生活のしやすさが高かったことです。

一方で、自閉症などの別の診断がある子、薬を飲んでいる子、また親に強いストレスや心の不調がある場合は、生活がしにくい傾向が見られました。 ここで注意が必要なのは「薬を飲むから生活がしにくい」のではなく、「薬が必要なほど症状が重い子が多かった」という背景があるという点です。

この研究から見えてくるのは、ADHDのある子は幼児期から思春期までずっと、生活のしやすさに不利な立場に置かれているという現実です。

これは短期の問題ではなく、長期にわたって続くものだと示されました。 だからこそ、早い段階から支援を始めて、成長していく中でも途切れずにサポートを続けることがとても大切です。

支援の工夫としては、学校では課題を小さなステップに分けること、見通しが持てるようにすること、友だち関係をサポートすることなどが役立ちます。 家庭では朝や夜の流れを「見える形」にし、できたことをその場で認めることが子どもの安心につながります。

そして、親自身の心の健康もとても大切です。親の気持ちが安定すると、子どもにとっての安心も大きくなります。

この研究は、子どもを長期間追いかけることで「ADHDのある子は、年齢に関わらず生活のしやすさで困難を抱えやすい」ということを確かにしました。だからこそ、子どもだけでなく、家庭や学校、社会全体で支える仕組みが必要だと強く教えてくれています。

【ADHDの子の生活を支える工夫ポイント】

家庭でできること

- 生活の流れを見える形にする 朝や夜のルーティンを紙や絵で一覧化し、子どもが自分で確認できるようにします。

- 小さな成功を積み重ねる やることを細かく区切り、できた瞬間に「よくできたね」と声をかけることで自信が育ちます。

- 親の休養も忘れない 親が疲れすぎないように、家族や地域のサポートに頼ることも大切です。

学校でできること

- 課題を細かく分ける 長い作業をいきなり渡すのではなく、短いステップごとに提示すると取り組みやすくなります。

- 見通しを与える 授業の流れや次にすることを板書やカードで示すと、子どもが安心して切り替えられます。

- 環境を工夫する 刺激の少ない席に座らせる、短い休憩を入れるなど、集中を保ちやすい場を作ります。

医療や専門家とできること

- 相談の入り口を早める 気になる行動が続く場合は、かかりつけ医や専門外来に早めに相談することが安心につながります。

- 薬については丁寧に話し合う 効果や副作用は子どもによって違うため、医師と一緒に調整しながら進めていくことが大切です。

- 家庭・学校との連携を重視する 医療だけで解決するのではなく、家庭や学校と連携して子どもを支える体制を作ることが効果的です。

(出典:Journal of Attention Disorders DOI:10.1177/1087054725135336)(画像:たーとるうぃず)

まず、どんなことがあっても、絶対に味方であってください。

(チャーリー)