地下鉄サリン事件30年 遺族ら追悼「風化させない」

- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

14人が死亡し、6千人以上が負傷したオウム真理教による地下鉄サリン事件から30年となった20日、犠牲者が出た東京メトロ霞ケ関駅(東京・千代田)など6駅に献花台が設けられ、職員らが犠牲者を追悼した。

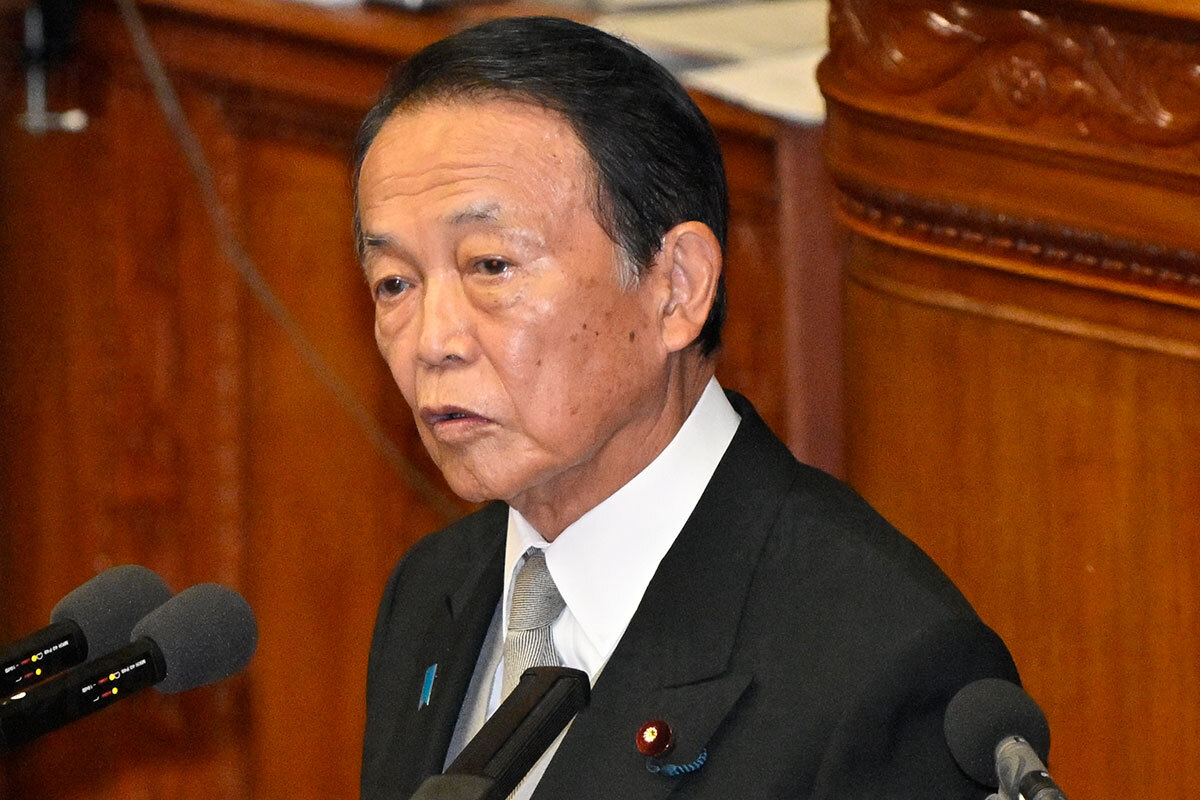

「事件を風化させない」。霞ケ関駅では発生時刻に近い午前8時10分ごろ、駅員らが一斉に黙とうをささげた。その後、中野洋昌国土交通相や林隆弥駅務管区長が献花した。

中野国交相は「月日が流れても事件の非道さに対する怒り、深い悲しみを覚える。このような事件が二度と起きることがないよう、輸送の安全の確保に全力を挙げる」とコメントした。

同駅助役だった夫を亡くした高橋シズヱさん(78)も献花台を訪れて花を手向けた。事件を知らない世代が増えたことに触れ、「風化させることは自分たちの首を絞めるようなこと。これからも若い人をカルトから守るような活動を続けていきたい」と力を込めた。

事件は1995年3月20日に発生。松本智津夫元死刑囚=教祖名・麻原彰晃=の指示を受けた教団幹部らが地下鉄日比谷線、千代田線、丸ノ内線の計5車両で、猛毒のサリンを散布した。オウム真理教による一連の事件では松本元死刑囚を含む13人の死刑が確定し2018年7月に執行された。

オウム真理教は地下鉄サリン事件後の1995年12月に宗教法人の解散命令が確定し、2000年に「アレフ」と名称を変えた。現在はさらに名称変更した「Aleph(アレフ)」と、07年に教団元幹部の上祐史浩氏らが設立した「ひかりの輪」、15年にアレフから分派した「山田らの集団」の3つの後継団体が活動を続ける。

公安調査庁によると25年2月時点で拠点は全国に計30施設あり、約1600人の信者がいる。18年に教団幹部らの死刑が執行されたが、各団体はなお松本智津夫元死刑囚への強い信仰心を持っていると同庁はみる。

「麻原絶対」を掲げるアレフは松本元死刑囚の説法の映像を信者に視聴させるなど、帰依を強める。山田らの集団はアレフと一定の距離を置くものの、教祖だった松本元死刑囚の発言を収載した教材などを用いて活動をしているという。

ひかりの輪は「脱麻原」「脱オウム」をアピールするが、立ち入り調査で松本元死刑囚と同一視する仏画などを確認。公安調査庁は「依然として麻原の影響下にある」と指摘する。

同庁によると、特にアレフはSNSを使った勧誘の動きが活発だという。心理学などの講座をうたって参加者を集め、陰謀論や団体の考えを説明。最終的にはアレフの名前を出して入会を迫る手法が多い。

3団体は団体規制法に基づく観察処分の対象となっている。アレフは20年2月から同法で義務付けられている資産額などの報告をしていない。公安審査委員会はアレフに対し、23年3月から施設の使用などを禁止する再発防止処分を継続している。

地下鉄サリン事件は警察に重い課題を突きつけた。オウム真理教の関与が疑われる事件が相次いでいたにもかかわらず、都道府県警の「縦割り」が壁となり首都でのテロを防げなかった。事件は警察の組織運営を見直す契機にもなった。

戦前、日本の警察機構は内務省が指揮して管理してきた。GHQ(連合国軍総司令部)による組織再編の下、地方自治体による運営が基本となっていった。

警察庁は全国的な警察行政を担う一方、地下鉄サリン事件当時の警察法では各都道府県警に対する権限や関与に制限があった。各地で事件を引き起こした教団のような広域的・組織的な犯罪へ迅速に対応するのは難しい面があった。

事件翌年の1996年の警察白書は「オウム真理教関連事件における反省教訓」として警察組織の問題点に言及。「個々の都道府県警察では(対応が)困難であり、国が一定のイニシャティブをとる必要性が認められた」と明記した。

同年に警察法が改正され、広域的かつ組織的な犯罪では都道府県警の管轄を超えた捜査を可能とした。重大事件では高い捜査能力を持つ警視庁などの大規模警察を投入できる仕組みを整え、警察庁の権限も強化した。

近年は重要インフラ・個人情報を狙うサイバー攻撃や、安倍晋三元首相銃撃事件にみられるような特定の組織に属さない「ローンオフェンダー」(単独の攻撃者)といった新たな治安上の脅威が出現した。警察はさらに組織改革を進めている。

地域や国を超えるサイバー犯罪に対抗するため、警察庁は2022年4月にサイバー警察局とサイバー特別捜査隊(現・特別捜査部)を新設。都道府県警ではローンオフェンダーの予兆となりうる情報を各部門から警備部門に集約する体制を整えた。

当時を知る元警察幹部は「発生の一報を聞いたときは『やられた!』と身が凍った。治安を守る警察の仕事が十分にできていなかった」と省みる。「同様の事態を防ぐため、テクノロジーや時代の変化に合わせた危機管理を国全体で進めなければならない」と訴える。

- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

操作を実行できませんでした。時間を空けて再度お試しください。

権限不足のため、フォローできません

日本経済新聞の編集者が選んだ押さえておきたい「ニュース5本」をお届けします。(週5回配信)

ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。

入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。

ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。

入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。