コラム:「トランプ2.0」でさらなるドル高へ=熊野英生氏

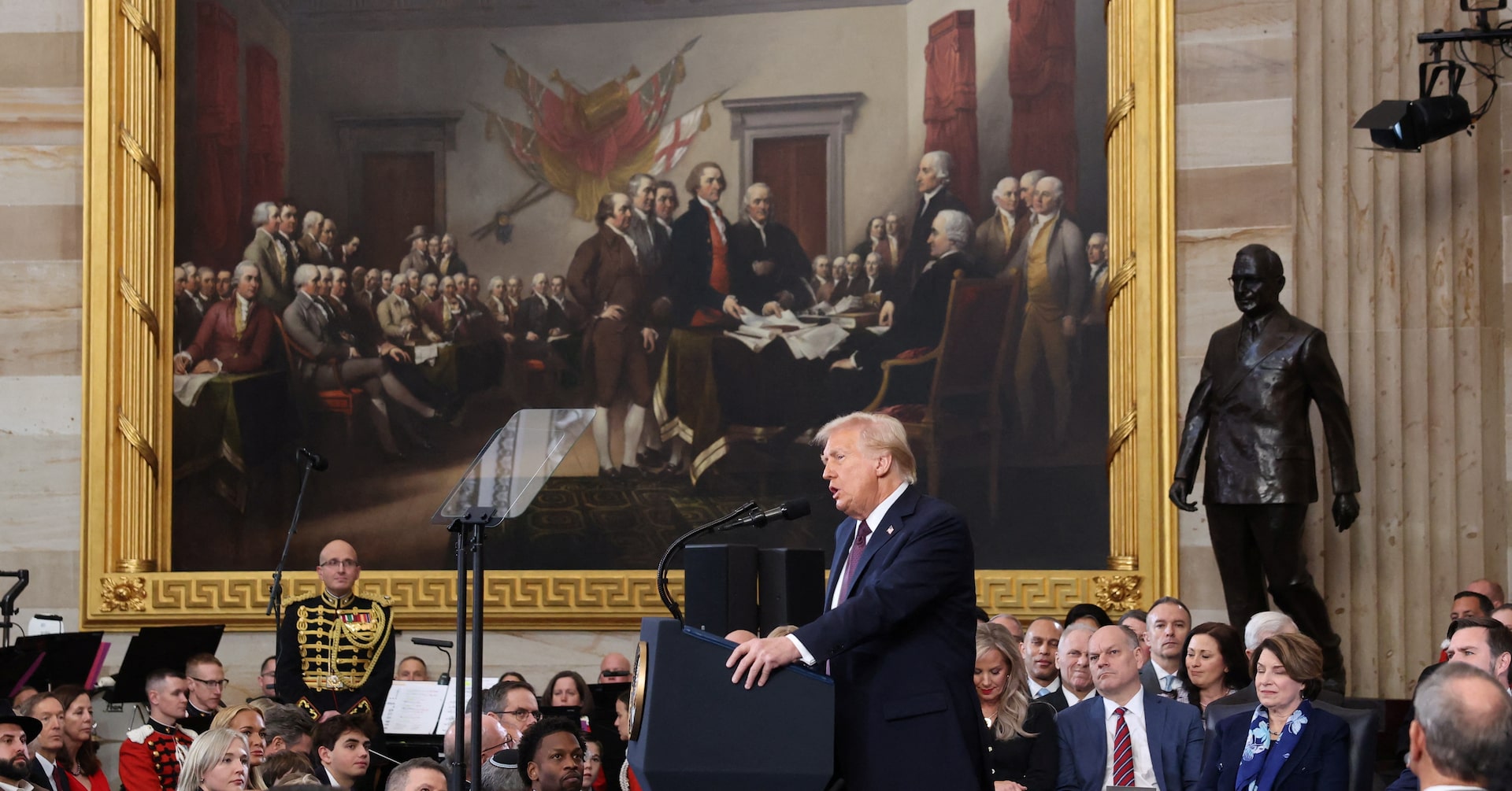

[東京 23日] - いよいよ「トランプ2.0」が始まった。その影響は、為替レートをどう動かすだろうか。

米大統領就任式が行われた20日からちょっとした驚きがあった。金融市場が特に警戒しているトランプ関税についての大統領令が、この日は署名されなかったからだ。米国が全輸入品に対して10%の関税をかけるというシナリオは一時的に遠のいた。トランプ大統領は、カナダ・メキシコに対しては輸入品に25%の関税率を2月1日から課すことを検討していると発言している。中国にも10%の関税という言及もある。とはいえ、少しトーンダウンしたことは注目に値する。これはおそらく「ディール」の一環であり、何か腹案を持っているからだろう。

これを考えるためのヒントの一つは、トランプ氏が初日に「TikTok(ティックトック)」の米国内での禁止措置施行を75日間延長したことだ。本来は、サービス停止ではなかったのか。筆者はこれにも驚いた。推測するにトランプ氏は、TikTokの事業買収を米IT企業などにさせようと狙っていて、そのためには無理にサービスを停止するよりも、事業を継続して価値を維持した方が得策だと踏んだのだろう。つまり、自分たちの利害にプラスと考えたから、いとも簡単に前言をひっくり返してしまったのだ。同様に、米国が全輸入品に10%の関税をかけない対応を一旦は採った背景には、その方が米国に得だから、という判断があるからに違いない。

例えば、一気にすべての国に10%の関税をかけるよりも、日本やEUなどに個々に関税適用を免れるための交換条件を提示して、それに応じさせることを考えているのではないか。

<潜在的インフレ圧力>

筆者の事前の予想では、トランプ政権は一直線にインフレシナリオを突き進み、金利高止まり、ドル高・円安が進むと考えていた。トランプ関税は、米国の輸入物価を押し上げるからだ。米連邦準備理事会(FRB)は追加利下げを続けにくくなり、米長期金利は上昇していく。株式市場は、期待していたFRBの追加利下げが完全になくなると、大きな失望が広がるとみられていた。

しかしこの予想は多少間違っていたと思う。少し深読みすると、全輸入品に10%関税を適用する措置を採らないとすれば、そこでFRBの利下げ余地が生じてくる。1月28、29日の連邦公開市場委員会(FOMC)を含めてだ。これは米株価にはプラスだろう。もしかするとトランプ政権内の誰かが入れ知恵をして、就任当初の株価が上がるような対応を促した可能性もある。もしそうだとすれば、なかなかしたたかだと感心してしまう。

それでは、その先のインフレ圧力はどうなりそうか。トランプ関税が漸進的になったとしても、トランプ政権下での政策運営がインフレ促進的である性格は変わらない。

2025年に切れるトランプ減税の延長は、企業の投資活動を促進する。米国で生産する事業者には15%という、より低い法人税率を適用するとトランプ氏は言ってきた。それがどう具体化するかは不明だが、現行のトランプ減税にプラスアルファの刺激効果が加わることだろう。大統領は、就任式に米大手IT企業の経営者を集め、さらに日本を含めた海外からも有名経営者を招いたようだ。彼らには米国内への投資拡大を呼びかける。減税と投資促進は、景気拡大を後押しして、さらに新しいインフレ圧力にもなる。

そのほか、脱炭素化反対、親イスラエル、イランとの敵対、不法移民強制送還などの方針は、いずれも物価上昇、原油需要拡大、労働需給のひっ迫につながる要因となるだろう。

<FRBはどうする>

インフレ抑圧のためには、楯としてのFRBの役割が重要である。24年中は、景気悪化の兆候に対して利下げで応じた。景気不安を上手に払拭したパウエル議長の采配はさすがだと思える。だが正念場はここからだ。潜在的なインフレ圧力を制御しながら、なるべく利上げをしなくてもよい状態をどうやって継続していけるのだろうか。

トランプ大統領は、金融引き締めを嫌うだろう。FRBに不満を覚えれば、人事を含めて介入してくることもあり得る。中央銀行の独立性にも挑戦してくると筆者は警戒している。こうした摩擦は長期金利をじわじわと上昇させる動きをもたらすと考えている。ドル高も徐々に進んでいくとみる。

最近のFRBには、微妙な変化の兆しが見え始めている。銀行規制を主導してきたバー副議長(金融規制担当)は辞任する。これまでタカ派とみられていた理事も、ハト派に変わってきたように見える。FRBを外側からみていると、見えない変化が内部では起きている可能性がある。つまり、トランプ政権が発する強力な磁力は、FRBの政策運営にも何らかの地殻変動を生じさせているのではないか。おそらくそれは利上げよりも、利下げの圧力を強めるものだろう。

少し見通しづらいのは、FRBの変化を受けて米長期金利がどう動くかというシナリオである。12月のFOMCで示した25年末までに2回(マイナス0.50%ポイント)の利下げは実行されていくのか。それともトランプ大統領の政策がインフレ圧力を強めていく可能性に対して、利下げが早晩できなくなるとシグナルを送るのか。筆者は、米長期金利は意図的にコントロールできるものではなく、インフレ圧力が経済データに表われてくれば、金利上昇の方向へと動いていくとみている。ドル/円レートも、再び1ドル160円を超える展開が来ると予想する。

編集:宗えりか

(本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)

*熊野英生氏は、第一生命経済研究所の首席エコノミスト。1990年日本銀行入行。調査統計局、情報サービス局を経て、2000年7月退職。同年8月に第一生命経済研究所に入社。2011年4月より現職。

*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab