核融合発電は本当にできるのか。23億調達、ヘリカルフュージョン代表に聞く、実現への道(BUSINESS INSIDER JAPAN)

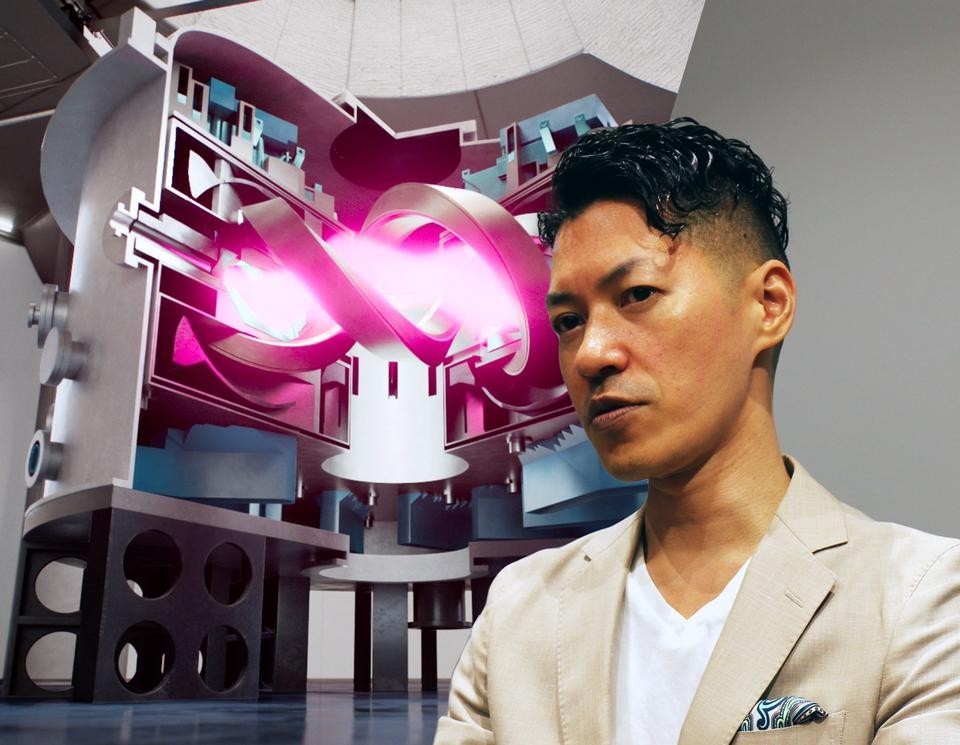

次世代エネルギーとして世界中で開発競争が過熱している核融合。日本でもこの6月、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略が2年ぶりに改定された。 【全画像をみる】核融合発電は本当にできるのか。23億調達、ヘリカルフュージョン代表に聞く、実現への道 高い期待に反して、核融合はまだ研究開発フェーズの技術であるという現実もある。それでも、欧米中を中心に、世界では多くのスタートアップによる資金調達や実証炉計画など、さまざまな動きがみられている。 ▶関連記事:核融合は“夢”か“現実”か。「5年で世界に割り込めた」京大ベンチャー代表語る現在地 7月11日には、日本の核融合スタートアップ・Helical Fusion(ヘリカルフュージョン)が、2030年代の実現を目指し進めてきた商用発電炉計画をアップデートし、「Helix Program」として公表。同時に、シリーズAラウンドで北尾吉孝氏が社長を務めるSBIインベストメントや、慶應イノベーション・イニシアティブらから約23億円(融資含む)の資金調達を実施したことを発表した。 ヘリカルフュージョンは2021年に核融合科学研究所(NIFS)の技術をベースに創業した、「ヘリカル型」と呼ばれる核融合炉の実現を目指すスタートアップだ。同社の田口昂哉代表は記者会見で「あと2つ主要な要素技術を完成させれば、実用に足りる(核融合発電のシステムを実現できる)というところまで迫っている」と記者会見で自信を見せた。 「30年後に実現できる」と言われ続けてきた核融合は、今度こそ本当に日の目を見ることになるのか。田口代表に、実用発電炉計画と残る課題について疑問をぶつけた。

── 今回、資金調達と同時に基幹計画のアップデートを発表しました。何が変わったのでしょうか。 田口昂哉代表:創業時の段階で、それまでの経験とその時点での予測をもとに研究開発計画を立てていました。ただ、核融合発電に至る解像度には粗いところもありました。会社を作ってからの4年間のR&D(研究開発)でシミュレーションをものすごく繰り返したり、実際にものづくりも始めたりしたことで、当初予定していたものから設計を最適化できるようになってきています。 それを踏まえて、タイムラインや追加で研究開発が必要なものなどを改めて練り直したのが一番の違いです。 ── 実際、大きな変化はありましたか? 当初は2034年ごろに初号機を実現すると公表していましたが、今回の発表ではその文言が消えました。 基本的にものすごく遅れたり、前倒ししたりということはなさそうです。最初に見込んでいた計画がより細かくなった、という感じです。 2034年の目標については、弊社が「何年に実現したい」という主観で申し上げる必要がなくなってきたと感じています。国や自治体、あるいは社会が受け入れる土壌ができてきて、噛み合ってきた感覚はあります。 ── 国の核融合イノベーション戦略の改定でも、「2030年代に実現する」と明記されました。 そうですね。もちろんできるだけ早い方がいいとは思っていますが、基本はそこにミートしていくことが第一ポリシーと考えています。 ── 技術面ではどんなアップデートがあったのでしょうか。もう少し具体的に教えて下さい。 シミュレーションの精度がものすごく上がったことが、1つすごく大きな収穫でした。 核融合反応を起こすために必要なプラズマのシミュレーションでは、何兆個もの粒子の動きを計算する必要があり、非常に時間がかかります。今はAWSのマシンパワーを使うことで、これまで1カ月ほどかかっていた計算が3日でできるようになりました。中性子によるエネルギーや熱の輸送、ブランケット※(中性子を受け取って熱に変換する装置)が受けるダメージなどをかなり詳細に、早く計算できるようになり、結果を設計にフィードバックしています。 ブランケットの仕様は、かなり具体的に見えるようになってきました。 もちろん一方で、例えばブランケットをもう少し大きくするなら、これまで例えば5000億円でできると思っていたものが6000億円になるかもしれない……みたいなこともある程度見えています。 我々は核融合炉全体を作ろうとしているプレイヤーなので、要素技術の設計変更を全体の設計にすぐにフィードバックできるので、解像度が上がりやすいのだと思います。 ※核融合炉の基本原理についてはこちらから。 ── 最初の実用炉の規模のイメージは。 需要にもよりますが、2023年に発表した論文では、原子力発電所よりも一桁小さい5万kW(50MW)程度を想定しているような記載がありました。 核融合炉は、大きくするのは比較的簡単なんです。もちろんプラントとして建設する難易度は高くなりますが、先に小さいものでやっておけばあとは需要に応じてどんなサイズでもできると考えています。 初号機は、そんなに大きな出力が出なくてもいい。「定常」で稼働し、「正味で出力が出る」ことが分かれば良い。あとはサイズを大きくして行けばよいので。どの程度出力を出すかは、まさに資金の出し手次第になってくる。 ──ちなみに5万kW規模だと建設費や大きさはどうなりますか。 5万kW程度で数千億円から、かかって1兆円ぐらいだと思います。サイズについては、出力次第ではありますが、定常運転できて正味で発電しようと思うと、直径は20数メートルから30メートルほどになると思っています。

三ツ村 崇志[編集部]