異例の黒潮大蛇行 瀬戸内海に影響、赤潮の原因にも

- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

多種多様な生物が生息する瀬戸内海の海洋環境には、太平洋を流れる黒潮が関わっている。黒潮は「ひ」の字を描くように大きく曲がりくねる「大蛇行」と呼ばれる現象がときどき起き、そのルートの違いによって、瀬戸内海の海洋環境は大きく影響を受ける。(文中敬称略)

気象庁は29日、2017年8月に始まった大蛇行が2025年4月に終了していたと発表した。観測体制が整った1965年以降に6回発生しているが、直近の大蛇行は従来の典型的なパターンとは違うルートをとっていた。これが瀬戸内海での海水の流れや温度、栄養塩などの分布を変え、生態系に大きな影響を与えた可能性があるとわかってきた。

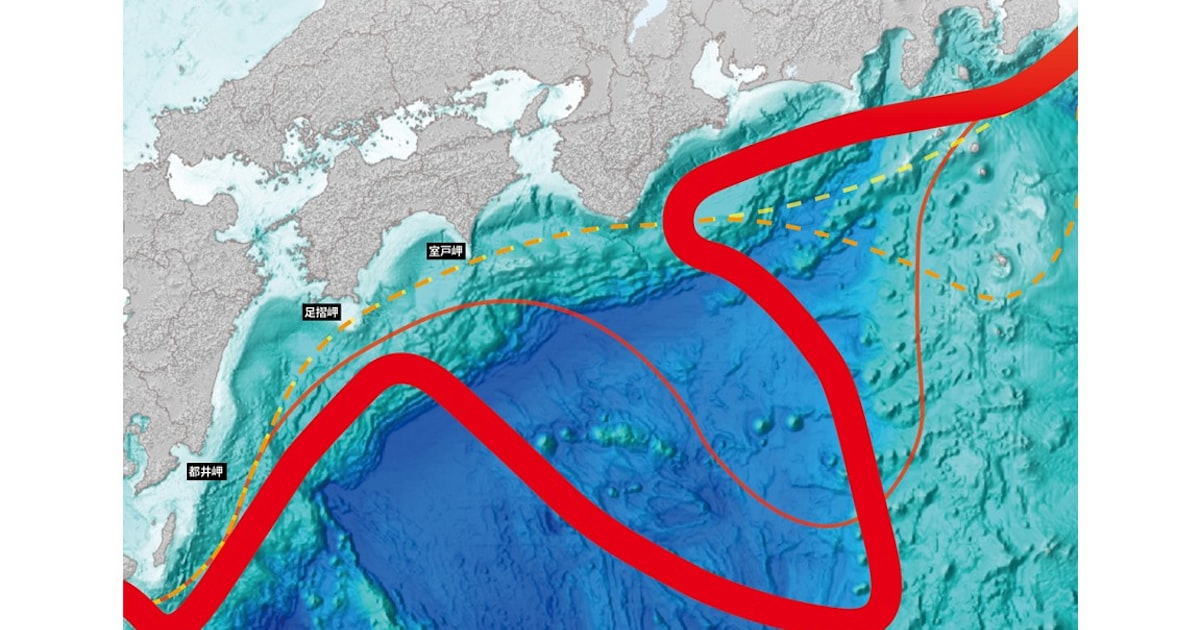

黒潮は通常、日本列島の沿岸に沿って北上し、房総半島沖で東へと進路を変える(オレンジの点線)。大蛇行のときは四国の南東端に位置する室戸岬沖で岸から離れ、伊豆半島付近で近づくのが典型的なルートだ(細い赤線)。2020年以降、四国南西岸の足摺岬から離れるようなパターンが多くなった(太い赤線)。海洋研究開発機構主任研究員の美山透らが解析した結果、黒潮から瀬戸内海に流入する海水量が大きく減っていることがわかった。

黒潮は通常時、九州の都井岬から豊後水道へ向かって流れ、東へ進路を変えて四国の南岸を沿うように進む(オレンジまたは黄色の点線)。黒潮が豊後水道に入り込んだり、近い場所を流れたりすることで、一帯の海面水位は紀伊水道よりも高くなる。 このため、瀬戸内海では豊後水道を起点とする東向きの「通過流」と呼ぶ流れができている。

卵から孵化(ふか)して間もない魚は遊泳能力が低い。海水の流れに載って運ばれ、たどり着いた湾で成長する。神戸大学教授の内山雄介らの解析によると、通過流が強い場合、これらの魚が遠くの海域まで運ばれ、生息域を東に拡大する傾向が見られた。

日本の沿岸に多く生えている海草の一種、アマモも影響を大きく受ける。内山らの研究では、通過流が速いと種子が東へ運ばれやすくなる。アマモは魚の隠れ家や産卵場所になるため、その生息域の拡大は藻場に暮らす魚介類にとってよい影響を及ぼす。

通過流の強弱は基本的に豊後水道と紀伊水道の海面水位の差が左右する。神戸大の内山らが4つの海峡の通過流を分析したところ、2013、2015、2017、2018年は例年よりも強かった。このうち2018年は直近の大蛇行が発生していた時期にあたる。

蛇行のルートは地球の自転によって生じる西向きの「ロスビー波」と呼ぶ振動や、太平洋側の海底の地形と関係しているようだ。黒潮は蛇行を東へ押し流そうとするが、ロスビー波と釣り合い、さらに海嶺などの海底地形にすっぽりはまるような状態になると、蛇行のルートはあまり変わらず安定しやすい。

黒潮が足摺岬の近くを流れて豊後水道に押し込まれるような形になると、東へ向かう瀬戸内海の通過流は強まる傾向になる。2018年夏は足摺岬付近を流れたため通過流は平年よりも強くなっていた。

しかし、この4月まで続いていた大蛇行は2020年ごろから、足摺岬から大きく離れるルートをとることが増えた。黒潮の勢いがより弱くなって流量が減ったために起きたとみられる。この結果、豊後水道と紀伊水道の間で海面水位の差が小さくなり、通過流が弱まる傾向にある。

海洋機構の美山らのシミュレーションでも、2020年ごろから、豊後水道では北向きの流れが遅くなり、通過流が弱化することが示された。神戸大の内山らの解析でも、通過流が弱まる結果になった。瀬戸内海と外洋の海水が入れ替わりにくくなり、環境が悪化することが懸念されている。

2020年、愛媛県西部の宇和島湾で、赤潮が9月上旬〜11月中旬に発生した。瀬戸内海の赤潮は通常、水温が高くなって、表層と深層の海水が混ざりにくい夏場に発生する。秋にずれ込んだ理由として、黒潮が足摺岬から大きく離れて豊後水道の海水温が上がらなかった可能性が指摘されている。

黒潮を形づくるのは、赤道の北で東から西へ向かう貿易風と、中緯度地域を西から東へ吹く偏西風の2つの地球規模の風だ。2つの風に挟まれた海では、時計回りの大規模な循環ができる。地球の自転に伴うコリオリの力を受けて、太平洋の西側にできた強い流れが黒潮だ。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の予測では、地球温暖化が進むと、貿易風が強まり、黒潮の勢いが増すと予想されていた。 実際は、偏西風や貿易風が北寄りの位置にシフトする傾向が強まっており、黒潮が流れる海域の風が弱くなっている。 大蛇行のメカニズムは不明な部分もまだ多いが、黒潮の流れが遅く、流量が少ない時に起こりやすい。

黒潮は10〜20年程度の周期で強まったり弱まったりを繰り返してきた。温暖化の影響を考えると、これまでと同じような振る舞いをする可能性は小さくなり、その将来を予測するのが困難になりつつある。

(編集委員・青木慎一)

詳細は8月25日発売の日経サイエンス2025年10月号に掲載

- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

こちらもおすすめ(自動検索)

操作を実行できませんでした。時間を空けて再度お試しください。

権限不足のため、フォローできません

日本経済新聞の編集者が選んだ押さえておきたい「ニュース5本」をお届けします。(週5回配信)

ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。

入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。

ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。

入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。