クルド人からも悲痛な叫び JICA(国際協力機構)が国内4市をアフリカ諸国の「ホームタウン」認定で大炎上

中東のトルコなどで迫害を受け、日本へ逃れてきたクルド人が多く暮らす街、埼玉県の川口市と蕨市。いま、かつてないほど差別やヘイトが深刻化している。そんななか、JICA(国際協力機構)が国内4市をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したものの、大炎上の末に撤回に追い込まれる事態も発生。人口減少が進む日本社会を支える存在になりつつある外国人。彼らを取り巻く環境でいま何が起きているのか。

* * *

9月中旬、夜7時。埼玉県南部の蕨市。帰宅する人たちでにぎわうJR蕨駅前のロータリーで、街頭演説が行われた。主催したのは保守・愛国系の政治家。「日本人ファースト」と書かれた街宣車に乗って叫んだ。

「クルド人やアフリカ人、インド人以上にヤバいやつらが入ってきて、そのような状況をどう考えるんですか」

「外国人優遇策を認めるなと、当たり前の主張をしているだけです」

これに対し、歩道からは「レイシストは帰れ!」「差別はやめろ!!」と30人ほどがマイクや大声で応酬。警察官も入り交じり、駅前は一時、騒然とした雰囲気に包まれた。

蕨市は隣接する川口市とともに、多くのクルド人が暮らすことで知られる。

「国家なき世界最大の民族」と呼ばれるクルド人。主に中東のトルコやシリアなどに約3千万人が分かれて暮らすが、少数民族ゆえに差別や迫害を受け故郷を逃れる人も少なくない。埼玉県内には1990年代から、逃れてくるクルド人が増えた。現在、蕨市と川口市を中心に、2千人ほどが暮らしている。

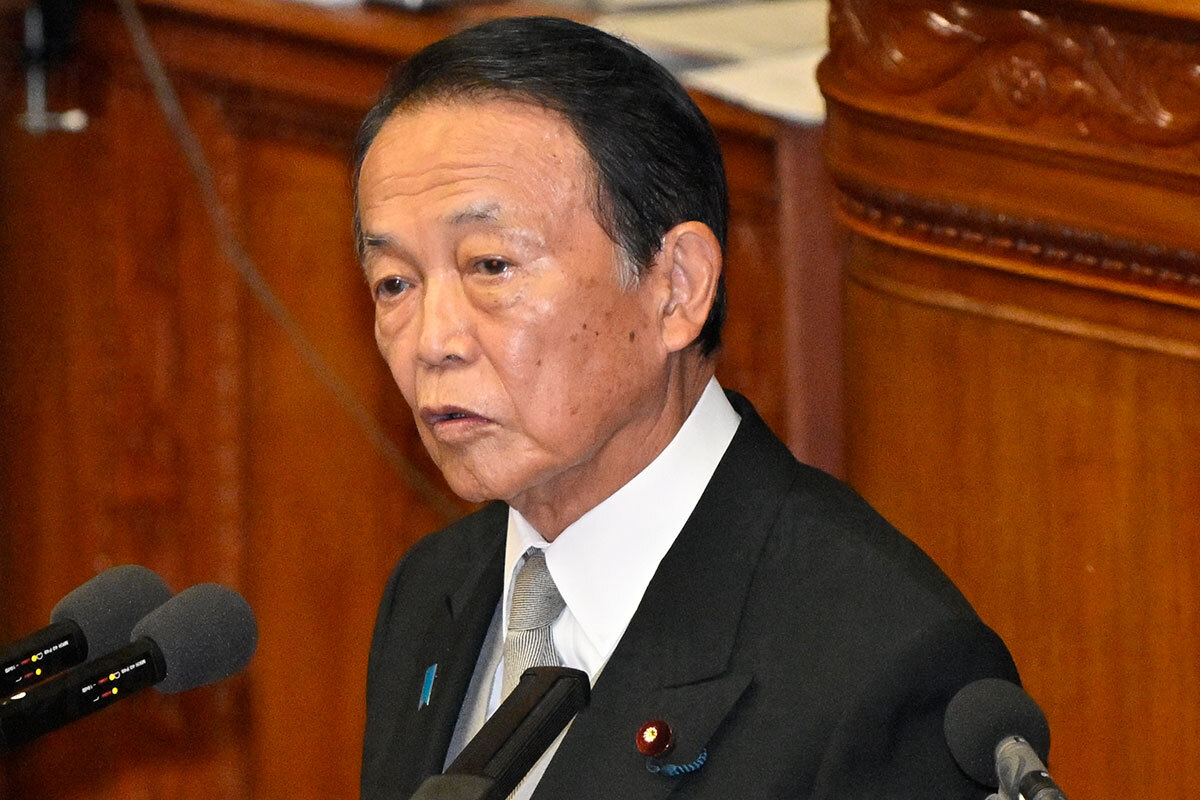

「在日クルド人と共に」代表理事の温井立央さん。「共生は、粘り強く続けるしかない」(photo 野村昌二)差別やヘイトの深刻化は2023年7月から

そんなクルド人に対し、差別やヘイトが深刻化したのは2023年7月。川口市でクルド人の男女間トラブルから殺人未遂事件が起き、けが人の搬送先病院に親族らが集結し、乱闘騒ぎが発生。騒ぎを鎮めようとしたクルド人もいたが、誇張された情報がSNSで広がり「クルド人は怖い」というイメージが広まった。

「最近は、薄く広く、外国人に対する嫌悪感が広がっていると感じます」

そう話すのは、蕨市と川口市を中心に活動するクルド人の支援団体「在日クルド人と共に」代表理事の温井立央(たつひろ)さん。

温井さんによれば、以前はネットや電話による誹謗中傷が中心だった。「支援をやめろ」「クルド人は死ね」などの誹謗中傷メールや電話が多数寄せられた。それが今では、ネット空間を超え、実際の生活圏にまで広がっている、と温井さんは言う。

「今夏の参院選で外国人問題が争点となり、税制や生活保護で優遇を受けているなど、外国人に対する事実誤認の情報がSNSで拡散されました。それを目にした多くの人が不安や恐怖を抱き、クルド人だけでなくすべての外国人に対し嫌悪感を抱くようになったと思います」

当事者であるクルド人自身は、どう感じているのか。

「日本クルド文化協会」事務局長で、09年から日本で暮らすクルド人のワッカス・チョーラクさん(44)は、次のように危機感を口にする。

「それまで差別されることなく平和に暮らしてきたのに、急に『クルド人問題』が出てきました。日本の経済が悪化し国民のストレスが高まる中、クルド人がそのはけ口にと誘導されている印象です」

Page 2

確かに、交通事故を起こすなど問題のあるクルド人もいて申し訳ない気持ちになるが、ほとんどのクルド人は真面目に暮らしている。それなのに、クルド人が経営する店への嫌がらせの電話や、解体工事現場で働くクルド人が盗撮される事例が相次いでいる。とりわけ深刻なのが、約500人いる在日クルド人の子どもへの誹謗中傷だ。外で遊ぶ子どもを隠し撮りしてネット上にさらしたり、「トルコに帰れ」といった言葉の暴力も起きたりしている。クルド人の小学生が、日本人男性から暴行されたとみられる事案も発生したという。

「クルド人は悪いというイメージをつくり出そうとしている一部メディアや、『問題を起こしているのはクルド人ばかり』と根拠なく発言する政治家もいます。一部のインフルエンサーなどが、ネットのアクセスやインプレッションを稼ぐために、『蕨や川口は危険』などとヘイト投稿をしているケースもあります。クルド人には国がなく、大使館など守ってくれるバックがないので、ターゲットにされやすい面があります」(ワッカスさん)

外国人への過剰な不安や敵意

こうした排他的な空気は、埼玉にとどまらない。クルド人への偏見は、日本社会全体の外国人に対する意識の変化を映し出している。

JICAが8月下旬、千葉県木更津市など国内4市をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことをめぐり、「移民が増える」「治安が悪化する」との臆測がSNS上で一気に拡散。「炎上」の末、約1カ月後に撤回された。

なぜ、外国人への過剰な不安や敵意が広がるのか。

東京大学教授の永吉希久子さん。専門は社会意識論・移民研究など。著書に『移民と日本社会 : データで読み解く実態と将来像』など(photo 本人提供)社会学者で、東京大学教授の永吉希久子さん(社会意識論・移民研究など)は、「外国人を犯罪や治安悪化の原因、福祉負担の要因と考えるのは、日本に限らず、多くの国々で共通して見られる」と指摘する。

永吉さんも参加した研究グループが17年に実施した社会意識調査で、「日本に住む外国人が増えるとどのような影響があると思いますか」の問いに対し、「犯罪発生率が高くなる」の設問に「そう思う」「ややそう思う」と同意を示した人が最も多く70%。次いで「治安・秩序が乱れる」が63%、「社会保障費用が増える」が47%と続いた。

日本人と外国人の区分けが強固

「特に日本の場合、『日本人』と『外国人』との区分けがかなり強固で、多くの人の意識の中に根付いています」(永守さん)

21年に永吉さんたちが実施した意識調査では、ある人を日本人とみなす基準を聞く質問の中で、「日本的な道徳観を有している」に8割近くの人が同意した。裏を返せば、「外国人はそういうものを共有していない人」とみなしているともいえる、という。

「このような道徳を国民のみ共有できるという認識が、現在の外国人に対する不安の根底にあります」(同)

しかしながら、外国人が犯罪率を高め、治安を悪化させるなどと考えるのは、物事を見誤ると永吉さんは警鐘を鳴らす。

Page 3

「正確なデータにもとづく議論がまず必要です。そのうえで、例えば、経済的に追い込まれたり、差別を受けて社会とのつながりを持ちにくくなったりすると、結果として犯罪へのハードルは下がります。つまり、外国人の受け入れがもたらす影響は、『社会がどう外国人を受け入れ、扱うか』にかかっているのです。重要なのは、『社会の側が引き金を引いている部分もある』と、立ち止まって考えることです」

外国人を取り巻く環境は厳しいが、存在感は年々大きくなっている。人口減少が進む日本では、外国人はすでに様々な分野で日本社会を支えている。今年6月末時点で在留外国人数は395万6619人と過去最多を更新し、日本の総人口に占める割合は3.21%となった。このままのペースが進めば、70年には10%を超えるという予測もある。多様な人々がともに暮らす社会に向けて、いま何が必要なのか。

先のワッカスさんは「対話や会話が必要」と強調する。

例えば、ごみの出し方で住民との摩擦や迷惑行為といったトラブルは起きているが、それは自分たちの日本文化の理解不足。話しあい、学ぶことで解決できるはずと言う。

「一部で『外国人とは共生できない』という声がありますが、外国人も同じ人間です。フレンドリーにあいさつをしたり『お茶でも飲みましょう』と声をかけ合ったりすることで、分かり合えると思います。日本政府には、差別を厳しく取り締まる法整備を早急に進めてほしいと思います」(ワッカスさん)

ヘイトを絶つには「交流」と「共生」を

前述の温井さんも、ヘイトを絶つには「交流が重要」と語る。掲げるのが「共生」だ。

「共生には、安心できる環境で交流できる場と機会をつくることが必要。そうすれば、何かトラブルが起きたとしても、日頃からの交流があれば事実を確認したり対処法を話したりできます」

「在日クルド人と共に」は、毎週日曜に日本語教室を開催。クルド人の子どもも大人も参加し、日本人ボランティアが日本語を教える。教室は単なる語学学習の場ではなく、お互いの文化や生活について知り、顔の見える関係を築くための貴重な交流の場となっている。ほかにも、写真展やシンポジウムなどを積極的に主催。クルド人の文化や日常を日本の人々に知ってもらうきっかけとなり、双方向の理解を促すことを目指している。

「我々がやっているのは限定されたことかもしれません。だけど、何もやらなければ悪化していくだけです。共生社会の実現は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。粘り強く継続的にやっていかなければいけないと思います」(温井さん)

こうした草の根の取り組みが広がる一方で、社会全体として「共生」をどう実現していくのかも問われている。

東京大学教授の永吉さんは、「共生には相互理解が大切」と話す。

「お互いに交流する機会があるかどうかが外国人に対する見方に大きく影響すると、多くの国で確認されています。例えば、犯罪との関係でいえば、外国人が地域活動に参加することで、コミュニティー機能が回復し、犯罪抑止を含む様々な問題の解決につながる可能性があります」

ただ現段階ではそれ以前に、外国人受け入れの是非について、社会全体でより丁寧な議論を尽くす必要があると言う。

「現在、『労働力が足りないから外国人の受け入れは避けられない』という前提で議論が進んでいますが、これに疑問を持つ人もいます。外国人の受け入れについては、議論がないままに促進されてきました。議論のステップを丁寧に踏み、合意を得たうえで、『共生』を考えていくことが重要です」(永吉さん)

排除ではなく共生へ――。恐れではなく理解から、未来を築けるかが問われている。

(AERA編集部・野村昌二)

こちらの記事もおすすめ 在日クルド人女児の小学校「除籍」はなぜ起こったか 子どもの学ぶ権利を守るべき理由とは