菅田将暉が考える心のケア「“他人だからできること”がきっとある」

映画

インタビュー

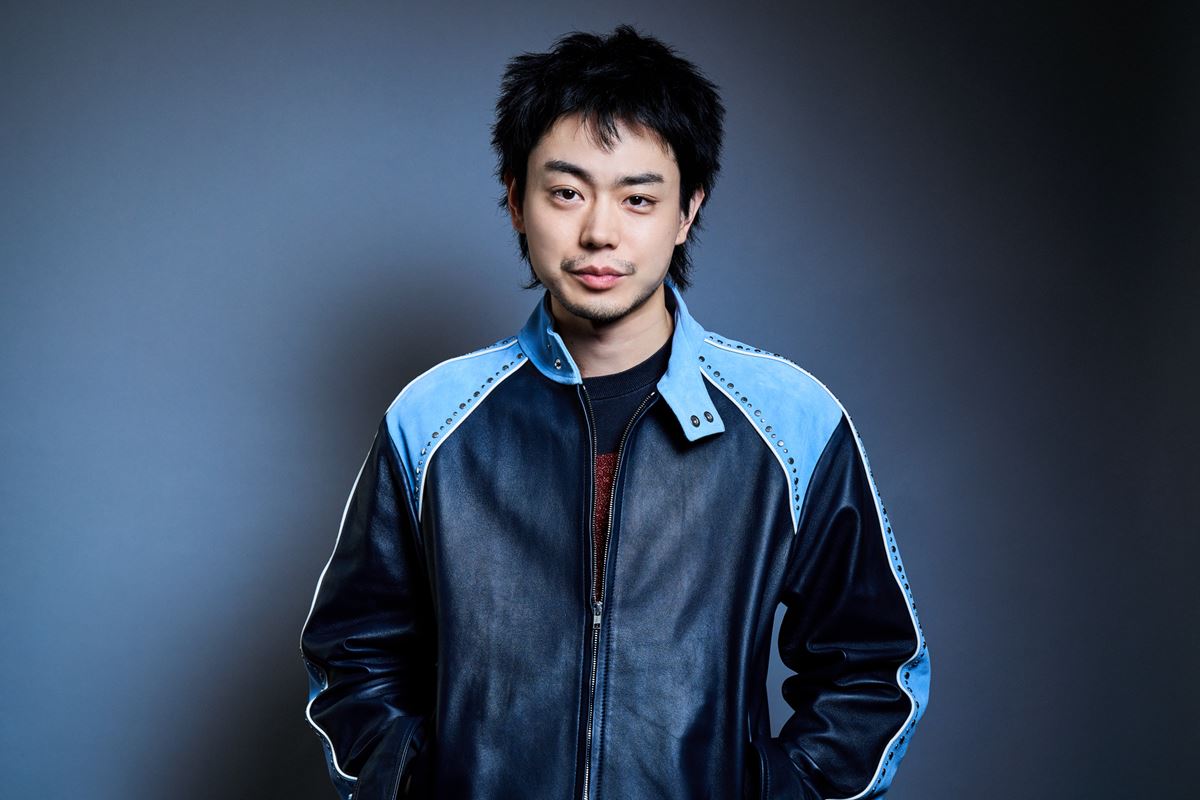

菅田将暉 (撮影/梁瀬玉実)

続きを読む菅田将暉ほど代表作の多い俳優も珍しい。 卒業を目前に控えた生徒たちを教室に閉じ込める教師を思い浮かべる者もいれば、やたらとしゃべり続けるもじゃもじゃ頭の大学生を挙げる者もいるだろう。 あるいは、仕事に忙殺されるあまり、ただパズルゲームに興じる若者をイメージする者や、万能感に包まれた金髪の高校生が忘れられない者も、きっといる。 菅田将暉を知る人の数だけ、いろんな菅田将暉が刻まれている。きっとこの『サンセット・サンライズ』もまた菅田将暉の新たな代表作となるはずだ。 演じたのは、4LDKで家賃6万円という破格の条件に釣られ、三陸へと移住してきた東京のサラリーマン・晋作。三陸の絶品料理に目を輝かせ、仕事の合間に釣りに興じる。どこまでもお気楽で、どこまでも普通な晋作に、気づけば心がほぐれている。

「誰でも観られる映画」を目指したという本作に、菅田はどんな想いを込めて臨んだのだろうか。

絵を通して育んだ晋作という人物像

燦然たるキャリアを誇る菅田将暉のフィルモグラフィーの中でも、とりわけ大きな作品の一つが『あゝ、荒野』だろう。半年に及ぶトレーニングを経て臨んだボクシングシーンが観客の魂を揺さぶり、多くの俳優賞に輝いた。

「『あゝ、荒野』のときは、作品自体が何かを壊していくエネルギーに溢れた映画だったので、僕自身も人生を変えるぞじゃないけど、自分の退路を絶って挑んでいるようなところがありました。本当命懸けっていう感じで、あれはもうあのときにしかできない映画だったと思う」

あれから7年余りの時が流れた。体内に爆薬を仕込んでいるような演技でスパークしていた菅田将暉は、今とても穏やかな顔をしている。

「今、別の作品の撮影でボクシングをやってるんですけど、24(歳)でやるボクサーの役と31(歳)でやるボクサーの役は全然違います。シンプルに体力も違うし、家族ができて芝居だけにすべての時間を使えるというわけでもなくなった。そういう物理的な変化はすごくありますね」

逆に、24歳の頃の自分にこの映画はできなかったと思う。そう噛みしめるのが、1月17日公開の映画『サンセット・サンライズ』だ。楡周平による同名小説を映画化。『あゝ、荒野』の監督・岸善幸と再びタッグを組んだ。

「人間の地獄みたいなところが好きで、暗いドロドロしたものばかり撮ってきた岸さんと、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで誰でも観られる温かい映画をつくれたことがうれしかったです。『あゝ、荒野』のときから言ってたんです、次は誰でも観られる映画をやろうって。その約束がやっと実現できました」

そんな作品の温かさを担っていたのが、他ならぬ菅田将暉だ。菅田の演じた晋作は、いたってごく普通の男。暗い過去も重い枷も背負わず、毎日を楽しく生きている。その能天気さが、孤独と混乱に満ちたパンデミックの時代に、何でもない日常の陰にあの日の傷を隠した三陸の町に、光をもたらす。

「自分のことをごく普通の人間だと思っているので、今回に関しては特に何か演じる上でのとっかかりを探す必要もありませんでした。ただあの場で楽しくご飯を食べて、釣りをして、人とコミュニケーションをとる。本当、それだけでした」

あえて特別に構えることなく演じた晋作。その中で特別な時間となったのが、絵だ。劇中に登場する晋作の絵は、岸監督の要望で菅田自身が描いている。

「監督がイメージしていた絵の一つが、原作の装丁になっているあの絵でした。他にもいろんな作家さんの絵をイメージとして出していただいたんですけど、どれもいわゆる“ヘタウマ”な感じだったんです。これを模すこともできなくはないけど、きっと僕がやったらただのヘタな絵になる。なので、監督と相談して、まずはいろんなタッチの絵にトライしてみました」

どんな絵が、いちばん晋作らしい絵か。模索の末に辿り着いた答えは、現場にあった。

「実際に現場に行ってみたら、やっぱり一生懸命目の前の景色を模写した絵がいいかなというところに自然と落ち着きました。あの絵は全部撮影期間中に描いたものです。映画の中には使われていないけど、他にもいろんな絵を描いていて。そういう時間が、役者にとっては役づくりになる。特に最後に登場する百香さんの家族がサンセットを眺めている絵は、描きながらやっぱり想像するわけじゃないですか、どんな絵だったら百香さんが嫌な思いをしないかなとか。そういう時間は確実に演技の何かになっていると思います」

淡く優しいタッチの水彩画。その絵の“師”となったのは、人気のYouTuberだった。

「柴崎(春道)さんという画家さんが、YouTubeで絵を描いている動画をアップされていて、それがすごくいいんです。写実的なんだけど、描きすぎていないというか。夕陽を描くときも、黄色とか赤から描かないんです。まず青や紫を選んだりしていて。でも気づいたら綺麗なサンセットの絵になってる、みたいな。晋作の絵は、柴崎さんの動画を見ながら描いていました。個人的にもオススメなので、柴崎さんのYouTube、よかったら見てみてください」

お試し移住を通して、自分の生きる場所を見つける晋作。コロナ禍を経て人の価値観は大きく変わった。その一つが、地方への移住だ。必ずしも東京をはじめとした都心部に縛られる必要はない。自分が最も呼吸のしやすい場所を、多くの人が考えるようになった。

「僕はあんまり場所というものに執着のない人間だったんです。だけど、数年前から拠点づくりというものに興味を持ちはじめて。だから、晋作の行動力とか決断力にはリスペクトがあります」

コロナ以降、東京を離れる人も増えた。菅田自身は、東京という街にどんな思いがあるのだろうか。

「上京したばかりの頃は、東京って冷たいなと思うことはありました。『仮面ライダーW』をやっていた頃、撮影所まで自転車で通っていたんですけど、チャリンチャリンを鳴らしたらすごく怒られたんです。地元では普通に鳴らしていたので、『え? ダメなの?』ってちょっとびっくりしました。別にあなたを傷つけようと思っているわけではなく、お互いの安全のために、なんならめっちゃ弱めに鳴らしたのに、『何事だ』みたいな顔をされて。他者との距離感が大阪とは全然違うんだなって16(歳)にして思いました」

だが、住み続けていく中で東京への想いも変わった。

「僕も地元がめっちゃ好きかと言われたら、普通なので(笑)。自然とこの東京のドライさも落ち着くといえば落ち着くなと思うようになりました。特にこういう仕事をしていると、東京の人ってみんな慣れているので、街で見かけても『うん、いるね』くらいの感覚でほっておいてくれる。そこは楽ではあります」

そう言ってから「あ、でも」と思い出し笑いをするように相好を崩した。

「昔、マンションの部屋から出ようとしたときに、同じタイミングで隣の部屋のドアも開いたんですよ。そしたら隣の人がパタンッてドアを閉めて。えー、そんなに一緒のタイミングで出るのが嫌なんだって思いました(笑)」

世界中がロックダウンした2020年。人々の働き方も、一気にリモートワークへと転じた。その機に乗じるように、晋作は三陸へと移り住む。密にならないよう過剰なまでにソーシャルディスタンスを徹底する百香ら三陸の人々の姿は、わずか5年前なのに、なんだか懐かしくさえある。

「僕はそんなに前のことのような気がしないんですけど、観てくれた人の中には『こんなことあったね』と言ってる方も結構いて。そうか、こうやって映画で取り上げられるくらいには月日が経ったんだなと感じました。あのときって正解がわからなくて、ルールのない中、探り探りで生きていた。みんな一生懸命だったんですけど、でもやっぱりちょっと特殊な状況だったな、というのは今だからこそ余計に感じます」

コロナと共に、本作の根幹にあるのが東日本大震災だ。3.11からもうすぐ14年。少しずつ震災のことが風化していく難しさを感じる一方、時が悲しみを癒す薬となることもある。本作には、時の儚さと力強さの両方が内包されている。だからこそ、胸に沁みる。

「まさに“サンセット・サンライズ”ですよね」。そう言って、菅田は続けた。

「日本人という民族は、不可抗力によって大切なものを壊されては、また再生することを求められる環境にあるんですよね。と言うのも、この作品の撮影の前にヨーロッパ旅行に行ったんです。向こうでは、2〜300年前の建物に普通に人が住んでいるんです。しかもそこに4〜500年前の食器とかがブワーッと飾られてある。あれは、地震があまりない国だからできること。日本は災害が多くて、その分再生することに長けているというか、再生せざるを得ない宿命にある。ある意味、積み重ねることができない業を背負っているんだなと感じました」

忘れること。それは、この過酷な世界に適応するための生存戦略なのかもしれない。どんなに悲しいことがあった日も、どんなにうれしいことがあった日も、同じように日は沈み、また上る。だから、私たちは生きていけるのだ。

東北の人間ではない晋作は、震災において“非当事者”だ。三陸の町に魅力を感じ移住してきた晋作に対し、近所に暮らす茂子というおばあちゃんが言う、この町が命を奪う可能性のある町だとしても、私はそこから離れることができないと。

「足腰の弱ってきた茂子さんのことを心配して、東京で暮らす息子たちは身近に引っ越してくれたらと言うけど、それは茂子さんにとっては酷な話で。もちろん知らない環境に適応できるフレキシブルなおばあちゃんもいて、それは素敵なことですけど、みんながみんなそうではない。茂子さんが『あんたがこっちに来て暇なように、うちが東京に行っても暇だ』って言う。あれはいい台詞ですよね」

血を分けた子はみんな故郷を離れ、茂子はひとり三陸で暮らす。独居老人の茂子にとって、赤の他人であった晋作がやがて最も心の近い存在となっていく。

「そこがこの映画の面白いところで。家族ではなく他人だったからこそ、あんなふうに近い関係になれた。そう考えると、復興において“他人だからできること”って大事なんだなと思いました」

俳優というのは“非当事者”が“当事者”になり代わる職業でもある。“当事者”ではない他人が、“当事者”の顔をして表現をする。実に業の深い仕事だ。

「だからこそ、一生懸命やるしかないと思っています。準備できるものは準備して、できるのであれば“当事者”の方からちゃんと話を聞く。そうしないと、その方になるなんてできないです。と同時に、すべてを自分が表現できるものではないという自覚も必要だと思う。作品は、自分一人でつくるものではないから。俳優は、“当事者”とお客さんをつなぐハブみたいなものなんじゃないかって思うんです」

決して“当事者”にはなれない。そんな自分が“当事者”のように演じていいのか。葛藤がないわけではない。だけど、それ以上に菅田には信じていることがある。

「赤の他人である僕が、その人になる。そこが映画のロマンだから。スクリーンの中で僕らは何者でもなれる。そう信じて、やるしかないですよね」

傷つきやすい現代で、私たちはなるべく相手を傷つけないように慎重に言葉を選び、適切な距離を測るように何度も遠回りしながら相手の領域に踏み込む。人は、他人のことを100%理解することなどできない。その中でどう相手の痛みをケアするか。『サンセット・サンライズ』はそんなことを描いた映画でもある。

「そこも僕は“他人だからできること”をやるしかない、という考えです。良くも悪くもわりとドライなところがあるのかもしれない。家族でもない限り、その人の苦しみを全部代わりに背負い込むなんてできないじゃないですか。そう理解した上で、自分に何ができるか考えるしかない。僕だったらお芝居や音楽を通して、そうやって苦しんでいる人がいることを知ってもらうとか。幸い何でも還元できる仕事なので、自分が見聞きしたことや自分の想いを形にして広げていけたらというのは、いつも心の中にありますね」

創作とは、そもそも祈りのようなものかもしれない。この世界からほんの少しでも悲しみが消えますように。落ち込んでいるあの子が今夜ぐっすり眠れますように。祈りをこめて、人は何かをつくる。

“当事者”と“非当事者”というボーダーラインをこえて。“他人だからできること”が明日の太陽のように世界を明るく優しく照らしていく。

★「BOYSぴあ編集部」Xアカウントをフォロー&リポストで、菅田さんのサイン入りポラを1名様にプレゼント!

【応募方法】 ①BOYSぴあ編集部(@boys__pia)のXアカウントをフォロー。 ②該当ポストを応募締め切りまでにリポストしてください。

#菅田将暉 さんのサイン入りポラを1名様にプレゼント🎁!【応募方法】

①本アカウント(@boys__pia)をフォロー

②本投稿をリポスト※応募締め切り:2025/1/29(水) までインタビューはこちら!🔗https://t.co/47MxIIC631@sunsunmovie2025 @sudaofficial #映画サンセットサンライズ pic.twitter.com/h6s0U1w2Wv

— BOYSぴあ編集部 (@boys__pia) January 15, 2025

【応募締め切り】 2025年1月29日(水) 23:59まで

【注意事項】 ※当選者の方には1月30日(木) 以降にXアカウントよりDMにてご連絡いたします。やむを得ない事情によりご連絡や発送が遅れる場合もございますのであらかじめご了承ください。

※当選後、お送り先メールアドレスについてご連絡頂ける方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

映画『サンセット・サンライズ』1月17日(金)より全国ロードショー

https://wwws.warnerbros.co.jp/sunsetsunrise/

配給:ワーナー・ブラザース映画 Ⓒ楡周平/講談社 Ⓒ2024「サンセット・サンライズ」製作委員会

撮影/梁瀬玉実、取材・文/横川良明 ヘアメイク/木村一真(SKAVATI)

スタイリスト/服部昌孝