南極で巨大氷山が分離、海底に驚くべき生物の宝庫が広がっていた、まさに「生命の爆発」(ナショナル ジオグラフィック日本版)

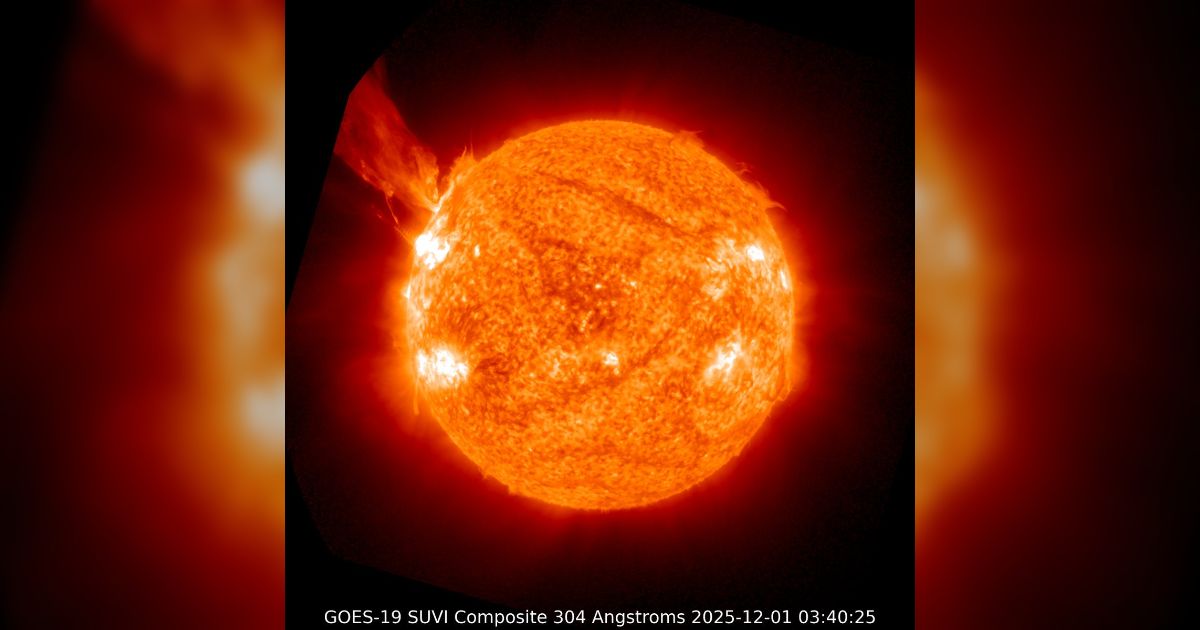

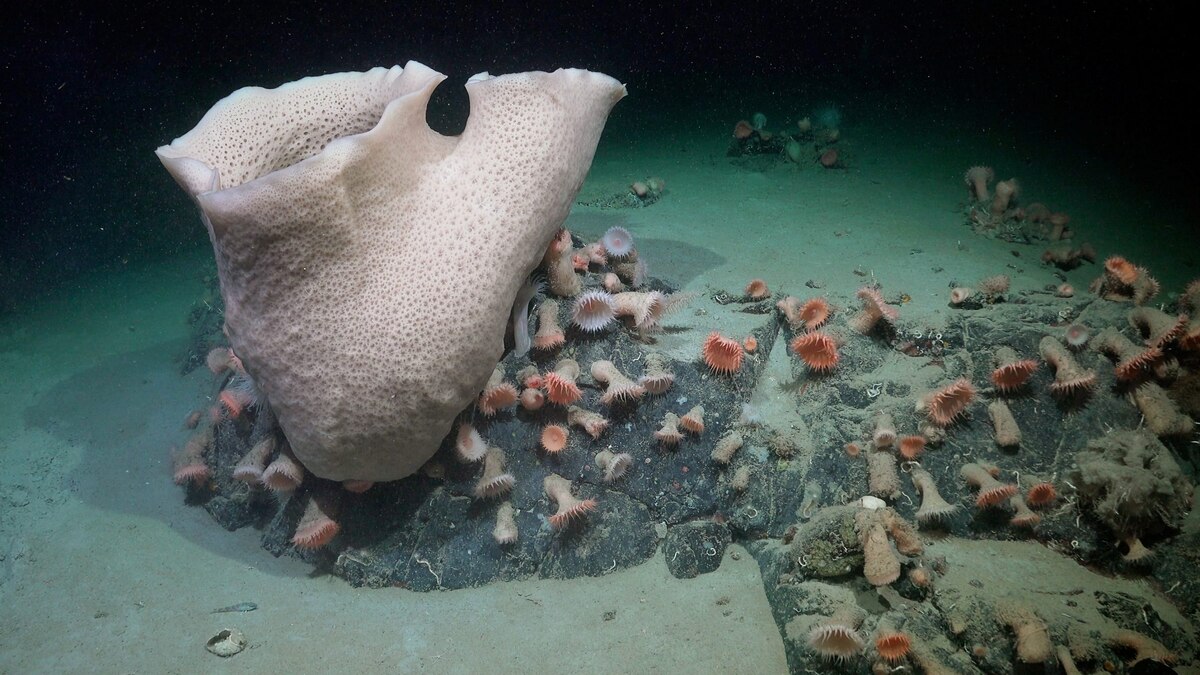

ファルコー2号は、海のあらゆる謎を解くために、世界中を回っている。そして、この1月にはちょうど、南極を取り巻く冷たい海にやってきたところだった。生態学者たちは興味深い生きものを探すこと、海洋物理学者と地球科学者は、排出された二酸化炭素の主要な貯蔵庫である南極海を調査することが目的だった。 ベリングスハウゼン海を航行していたとき、ほぼ毎日更新されるその海域の衛星画像を見ていた。すると「すぐそばで、巨大な氷山が分離しようとしていることに気付いたんです」と、モンテリ氏は話す。後にA-84と名付けられた氷山は、南極半島から分離したあと、素早く棚氷から離れていた。 棚氷とその下は調査が難しいことで有名だが、A-84が分離したおかげで、その下にあった510平方キロメートルの海底が白日の下にさらされることになった。 「すぐにサンプル採取計画を変更して、現場に向かいました」と、英ケンブリッジ大学の物理海洋学者で、調査団の海洋調査を率いていたローラ・シモリ氏は話す。 到着するとさっそく、遠隔操作無人潜水艇(ROV)スバスティアンや自律ロボットなどを使って情報を集め始めた。 するとすぐに、予想していたよりもはるかに多くの生命が息づいていたことが明らかになった。

生命の発見自体は驚くべきことではない。 「暗く冷たい海に生息する生物は多いですから、棚氷の下に多少いたとしても不思議ではありません。棚氷によって隠され、海上での活動や開発からも守られていたでしょう」と、米フロリダ国際大学の深海生物学者で、今回の調査には関わっていないダニエル・デレオ氏は言う。 しかし、つい最近まで分厚い氷に覆われていた閉鎖的な環境で、これほど多様な生きものが生息しているというのは奇妙なことだ。英サウサンプトン大学の深海生態学者で、今回の調査には関わっていないジョン・コプリー氏によれば、その様子は棚氷に覆われていない南極海の底とほぼ変わらないという。なぜそんなことが起こりうるのだろうか。 太陽の光がよく当たる浅瀬では、植物プランクトンの藻類が繁殖し、夜にはオキアミがそれを食べる。お腹がいっぱいになると、オキアミは波のある海面のはるか下まで沈み、海底にすむ生物の栄養や餌となる排泄物などをもたらす。 しかし、巨大な棚氷に覆われていたら、そもそも植物プランクトンは繁殖しないし、オキアミによる栄養の沈殿も起こらない。 これに関してコプリー氏は、棚氷の下の潮流によって栄養が運ばれたのではないかと考えている。実際、海洋学者が作成したこの海域の海底地形図には河川地形が示されている。 「今回、寿命の長い種が発見されたことから、主にジョージ6世棚氷の融解水が横方向に流れて栄養を運んでいたと考えられます」と、シモリ氏は言う。 調査団が集めた大量の生物学、地質学、化学サンプルはまだ分析されていないため、多くの疑問が残っている。エスケテ氏は、氷の屋根がなくなってしまった今、生態系はどうなっていくのだろうと考えている。 シモリ氏は、この氷山が棚氷から分離したことによって、海の上層がどのようにかき回され、この辺りの海洋循環にどう影響したのかに興味を持っている。 一方、生態学者たちは、南極の深い海の底に関する考え方が一気に変わったことに戸惑いを隠せない。 A-84のおかげで、「南極の棚氷の下にどれほど豊かな海洋生物の世界が広がっているかを垣間見ることができました」と、コプリー氏は話す。

文=Robin George Andrews/訳=荒井ハンナ