『月曜から夜ふかし』で発言捏造「中国ではカラス食べる」、過大な「制作プレッシャー」背景か…ベテランテレビマンの視点

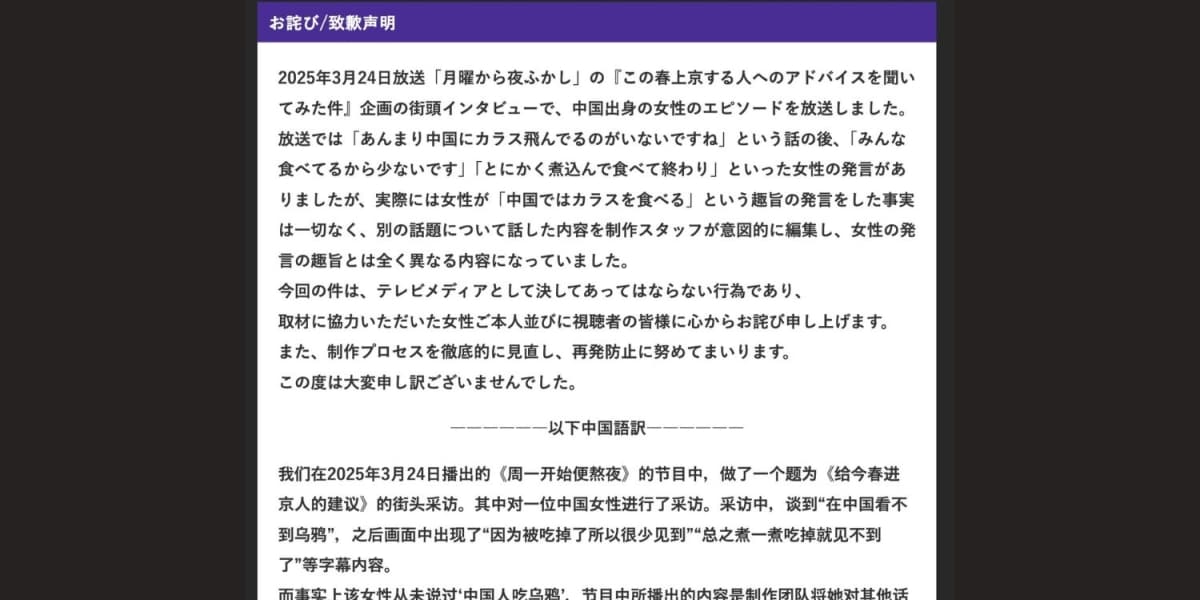

人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』で、中国出身の女性が街頭インタビューで話したエピソードについて、日本テレビは3月27日、番組公式サイトで、制作スタッフが意図的に編集し、趣旨とはまったく異なる内容にしたと発表した。

3月24日の放送では、「あんまり中国にカラス飛んでるのがいないですね」という話のあとの「みんな食べてるから少ないです」「とにかく煮込んで食べて終わり」といった女性の発言があったが、実際には「中国ではカラスを食べる」という趣旨の発言をした事実はなかったという。

演出の域を超えた「捏造」とも言えるもので、民族差別にもつながりうる問題だ。日本テレビは、女性と視聴者に謝罪したうえで、再発防止に取り組むとしている。なぜこんなことが起きてしまったのだろうか。

テレビプロデューサーの鎮目博道さんが「街頭インタビュー」に頼る番組作りの危うさを指摘する。

●なぜ、あのような放送をしてしまったのか

『月曜から夜ふかし』の問題には、正直言ってかなり驚かされた。大好きな番組で、ほぼ毎週視聴している。

『夜ふかし』のスタッフが、東京の繁華街で街頭インタビューする姿もよく目にしていた。ボツになったが、筆者も声をかけられたことがある。「きちんと制作されている」という感想を持っていた。

かなりの量の取材を積み重ね、巧みに編集したからこそのハイクオリティな面白さが際立つ番組だ。

筆者は中国・北京などに留学したこともあるが、知る限り、中国人がカラスを食べるという話は聞いたことがない。今回の放送を見て、正直、疑問に思った。中国人への差別につながりかねない内容で、中国政府から抗議が届いたり、中国で大きく炎上しても不思議はない。

『夜ふかし』には、中国人のプロデューサーがいたはずだし、中国大陸を何度も取材していて、中国人の間でもかなり有名で人気がある。

中国や中国人をことさらおとしめる内容をあえて制作するとはとても思えない。なぜ、あのような放送をしてしまったのか。テレビ業界にいる者として、現在考えうる可能性と問題点を指摘したい。

●「街頭インタビュー」で注意すべき4つのポイント

まず、街頭インタビューに頼る番組には特有の「危うさ」がある。

「テレビのお約束」に飽きた視聴者の多くは、「プロの出演者」による予定調和の企画にウンザリしている。反面、「リアルな面白さ」がウケる。街頭で見つけた面白い素人のリアルな話は、非常に魅力的なコンテンツになりうる。

しかし、危うさもある。私自身が総合演出やプロデューサーという立場で、街頭インタビューをチェックするときに気にかけていたポイントがある。

(1)取材対象者は本当のことを話しているか。嘘をついている可能性はないか。 (2)取材対象者に「こちらの望むこと」を語らせるために誘導していないか。 (3)取材対象者の意図に反する悪意ある切り取り方をしていないか。 (4)放送することで取材対象者に悪影響が及ばないか。

『夜ふかし』のような人気番組では(1)のケースがよくある。

取材対象者の中には「面白いことを言わないとカットされるが、できれば放送されてほしい」と思う人も多い。もちろん虚偽でないことが望ましいが、もし虚偽であっても他愛がない内容で、それほど問題とならないと考えられる場合は、さほど厳密な確認は必要ないだろう。

しかし、今回はそれに該当しない。他国の文化を視聴者に誤解させる可能性がある場合には、きちんとした確認作業が必要だ。実は、放送を見た当初は(1)のケースを疑ったが、そうではなかった。

今回の問題は(3)「意図に反する悪意ある切り取り方」にあたるだろう。日テレの謝罪文を読めば、スタッフは「カラスがいない」という話と、「何かカラスではない別のモノを中国人が、よく煮込んで食べる」というような話を意図的につなげた可能性が高いはずだ。

なぜそんなことをするのか不思議に思う人もいるだろう。

●「ヤラセ」に手を出すスタッフが出てくる背景

「夜ふかし」ほどの人気番組では、多くのディレクターが厳しい競争状態にあったと思われる。意図的な編集の背景として、「スタッフ間の競争に負けたくなかった」という可能性もあるのではないかと推察する。

複数のスタッフが「自分たちが取材して編集した素材」をプレゼンして、上司が「ボツ、採用」という形でネタを選んでいたとすれば、採用されないスタッフは心理的に追い込まれるものだ。

経験から言うと、心理的にも、肉体的にも疲弊して追い込まれたスタッフは思いもよらない行動をとることがある。

困ったことに「街頭インタビューの意図的な改竄」は番組内部であってもなかなか見抜きにくい。すべての映像素材をチェックすることは物理的に不可能だし、現場に行った人間に嘘をつかれると、それを見抜くことはなかなか厳しい。

しかし、今回のケースで言えば、放送を見た私が「おかしいな」と思ったくらいなので、放送前に不審な点に気づいて、厳しく確認もできたかもしれないが、見抜けなかったとしても無理もない話だとは思う。

●日本のテレビ業界には「覚悟」が必要だ

では、再発防止につとめると言っている日テレは、どんな再発防止策をとれば良いのか。正直言ってなかなか難しいが、遠回りであっても「スタッフの量と質の向上」「スタッフに過大なプレッシャーを与えない」以外には考えにくい。

とても面白い番組ほど、スタッフにも厳しさを求めることが多い。

どんな仕事でも、どんな番組でも「プレッシャーあってこそ実現できるクオリティ」という側面はもちろんある。

しかし、あまりに過大なプレッシャーは、「捏造、改竄」とまでいかなくとも、「無理やり面白くさせること」にスタッフを走らせるのではないか。それは今回だけでなく、すでに起きていた可能性もあったのではないか。

こうした問題が起きると、番組はすぐに終了させられてしまうことが多い。「確固たる再発防止策」を取りにくいからであって、テレビ局の上層部は「リスクがあるなら終わらせよう」と考えがちだ。

それを繰り返せば、面白い番組は消滅していく。現場には制作費も人員も余裕がない。日本のテレビ業界には、番組の数を減らしてでも、一つひとつの番組を良質にするための制作費を増やす覚悟が必要だ。

(テレビプロデューサー・鎮目博道)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。